Durch die Gaspipeline Nord Stream 1 kommt weniger Gas – und die Speicher sind noch bei weitem nicht ausreichend gefüllt. Wie lange reichen die nationalen Gasvorräte in Deutschland? Um Gas für den anstehenden Winter zu sparen und die Speicher schneller zu füllen, werden Forderungen nach einer Verlängerung der Laufzeit für Atomkraftwerke laut. Theoretisch wäre das zwar möglich – aber so einfach ist es nicht.

Das Uran-Problem

Für den Betrieb von Atomkraftwerken braucht es Brennstäbe aus Uran. Nach einiger Zeit ist so ein Brennstab aber "abgebrannt", also verbraucht und liefert nicht mehr genügend Energie. Die Betreiber der Atomkraftwerke haben mit einem Abschalten Ende dieses Jahres geplant – und keine Brennstäbe auf Lager. Der Energieversorger RWE teilt zum Beispiel mit: "Unser Kraftwerk in Emsland ist auf den Auslaufbetrieb zum Ende des Jahres ausgerichtet, zu dem Zeitpunkt wird der Brennstoff aufgebraucht sein."

Für eine Laufzeitverlängerung bräuchten die Kraftwerke also neue Brennstäbe. Doch die Lieferung dauert. PreussenElektra, eine Tochterfirma von Eon, hatte im März noch darauf hingewiesen, dass die Lieferung neuer Brennstäbe anderthalb Jahre dauern könnte. Dazu kommt: Einer der wichtigsten Uran-Exporteure ist ausgerechnet Russland – und gerade von diesem Land will Deutschland eigentlich unabhängiger werden.

Doch der Branchenverband Kernenergie widerspricht: Er hält es durchaus für möglich, rechtzeitig neue Brennstäbe zu bekommen. Ein Sprecher sagte dem "Münchner Merkur", zwar sei Russland ein traditioneller Lieferant. Doch Uran gebe es auch in Australien oder Kanada.

Das Wärme-Problem

Der Energieträger Gas wird in Deutschland vor allem fürs Heizen und Warmwasser benötigt. Rund die Hälfte aller Haushalte haben eine Gasheizung. Doch auch die Industrie ist vom Gas abhängig, ob als Rohstoff für chemische Reaktionen oder für die so genannte Prozesswärme.

Die Energieökonomin Claudia Kemfert sieht auch deshalb eine Verlängerung der Laufzeit für Atomkraftwerke kritisch. "Es macht keinen Sinn, die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, um Zeit zu gewinnen, weil die Atomkraftwerke nur Strom produzieren. Wir haben kein Stromproblem, wir haben ein Wärmeproblem", sagt sie gegenüber RTL. Wichtiger sei es deshalb, über Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung zu sprechen. Diese Anlagen produzieren sowohl Strom als auch Wärme und haben einen deutlich höheren Effizienzgrad, als wenn man Strom und Wärme getrennt voneinander produziert.

Das Sicherheits-Problem

Atomkraftwerke müssen sich regelmäßig, nämlich alle zehn Jahre, einer aufwändigen Sicherheitsüberprüfung unterziehen. Die Überprüfung der drei letzten AKWs Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 fand 2009 statt, also wäre eine neue Prüfung eigentlich 2019 fällig gewesen. Doch weil der Atomausstieg beschlossene Sache schien, wurde auf die Prüfung verzichtet. Das Bundeswirtschaftsministerium schreibt dazu: "Bei einem Weiterbetrieb nach dem 1.1.2023 wäre also die letzte Sicherheitsüberprüfung 13 Jahre alt, eine neue wäre zwingend geboten."

Weil sich das Regelwerk allerdings 2012, also nach der letzten Prüfung, geändert hat, ist überhaupt nicht sicher, dass die Kraftwerke die Prüfung bestehen würden. Dann wären im Zweifelsfall hohe Investitionen in die Sicherheitstechnik notwendig. Außerdem können die Kraftwerke auf Basis der aktuellen Gesetze gar nicht länger betrieben werden. Für eine Verlängerung müssten deshalb extra die Gesetze geändert werden.

Hinzu kommt das allgemeine Sicherheitsproblem von Kernkraftwerken. Für Atommüll gibt es außerdem immer noch kein Endlager und auch die russischen Angriffe auf Anlagen wie das Kernkraftwerk Saporischschja in der Ukraine lösten große Sorgen aus. Glücklicherweise wurde der Reaktor nicht beschädigt und die Feuerwehr konnte den Brand in der Anlage löschen.

Weil auch die Unternehmen fest damit gerechnet haben, dass die Kraftwerke Ende 2022 abgeschaltet werden müssen, gibt es auch ein Personalproblem. Viele Mitarbeiter werden zum Jahresende in den Ruhestand gehen. Neues Personal ist kaum vorhanden, weil wegen des Atomausstiegs in den letzten Jahren wenig ausgebildet wurde. Auch Kerstin Andrae vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sagt deshalb im RTL-Interview: "Hier gilt, dass die Abschaltpläne seit langem vorbereitet sind, dass wir eine hoch Risikotechnologie haben und deswegen nicht einfach ein Schalter ausgeschaltet wird oder eben nicht ausgeschaltet wird. Sondern dann brauchen wir die technischen, organisatorischen und personellen Kapazitäten, um länger laufen zu lassen. Ganz so einfach, zwei Monate dranzuhängen, ist es eben nicht."

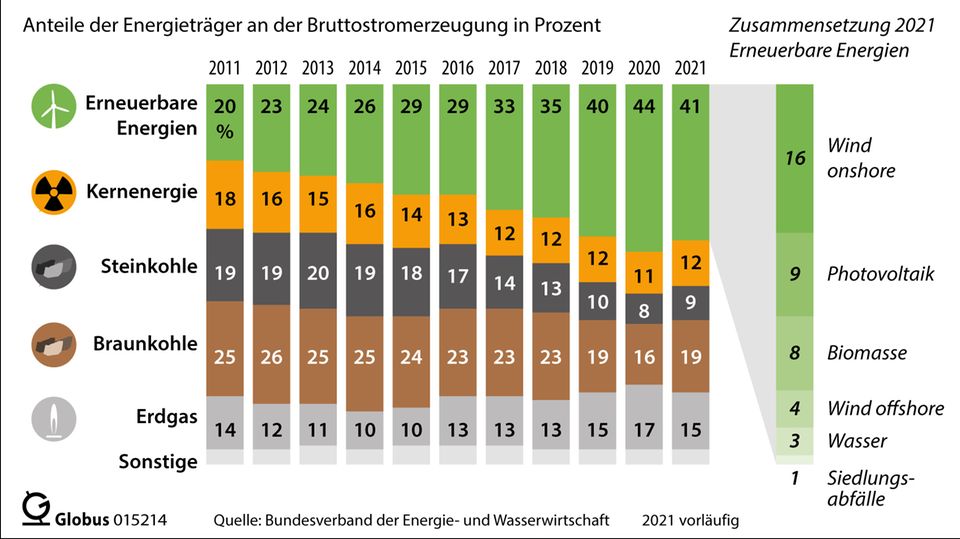

Daher kommt unser Strom

Noch immer macht die Atomkraft 12 Prozent unserer Stromerzeugung aus. Aber auch Erdgas hatte im vergangenen Jahr mit 15 Prozent einen hohen Anteil. Um Gas zu sparen und statt in Kraftwerke in die Gasspeicher zu leiten, setzt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf klimaschädliche Kohlekraftwerke. Der Energieversorger RWE streicht deshalb seinen Mitarbeitern sogar jetzt die Frührente. Auch die in Reserve stehenden Kraftwerke könnten schnell hochgefahren werden und den Gas-Anteil an der Stromversorgung möglichst ersetzen. Für die kommenden Jahre könnte unser Strommix also deutlich anders aussehen – auch weil immer mehr erneuerbare Energien dazukommen.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei RTL.de

In der Galerie: Ökologisch bauen, ohne viel Geld auszugeben, ist eine Kunst. Dieses Haus verbraucht kaum Energie und Wasser, sieht klasse aus und ist durchaus bezahlbar. Ein Trick macht das möglich.