Kaum etwas läuft in den USA so einstudiert ab wie die Debatte über Waffengewalt nach einer tödlichen Schießerei. Ob der rassistische Supermarktangriff in Buffalo Anfang Mai, das Schulmassaker in Uvalde zehn Tage später oder erst am vergangenen Sonntag das Shooting nach einem Konzert in Washington: Der Aufschrei danach ist groß, ändern tut sich letztendlich aber wenig bis nichts.

Denn während die Demokraten seit Jahrzehnten die anschließenden Empörungswellen als Anlass nehmen, um schärfere Waffengesetze zu fordern – Verbot von Sturmgewehren, mehr Background-Checks, Eindämmung des illegalen Waffenhandels – stellen sich die Republikaner mit dem immer gleichen Totschlagargument an die Seite der Waffenbefürworter: Ganz nach dem Motto "Mehr ist mehr" würden nicht weniger Waffen für weniger Shootings sorgen, sondern mehr Waffen in den richtigen Händen. Oder, wie es Texas Senator Ted Cruz nach dem Uvalde-Massaker formulierte: "Was bewaffnete Bösewichte stoppt, sind bewaffnete gute Jungs."

Dass dieses Argument deutlich zu kurz greift, belegt ein laufendes Forschungsprojekt aus Cruz' eigenem Bundesstaat, das in Zusammenarbeit mit dem FBI entstanden ist. Die analysierten Fälle zeigen, wie schwer es ist, aktive Schießereien überhaupt zu stoppen – und wieso der bewaffnete Alltagsheld öfter in Hollywood als in der Realität vorkommt.

FBI-Studie: Hälfte der Schützen begeht Suizid bevor Polizei eingreift

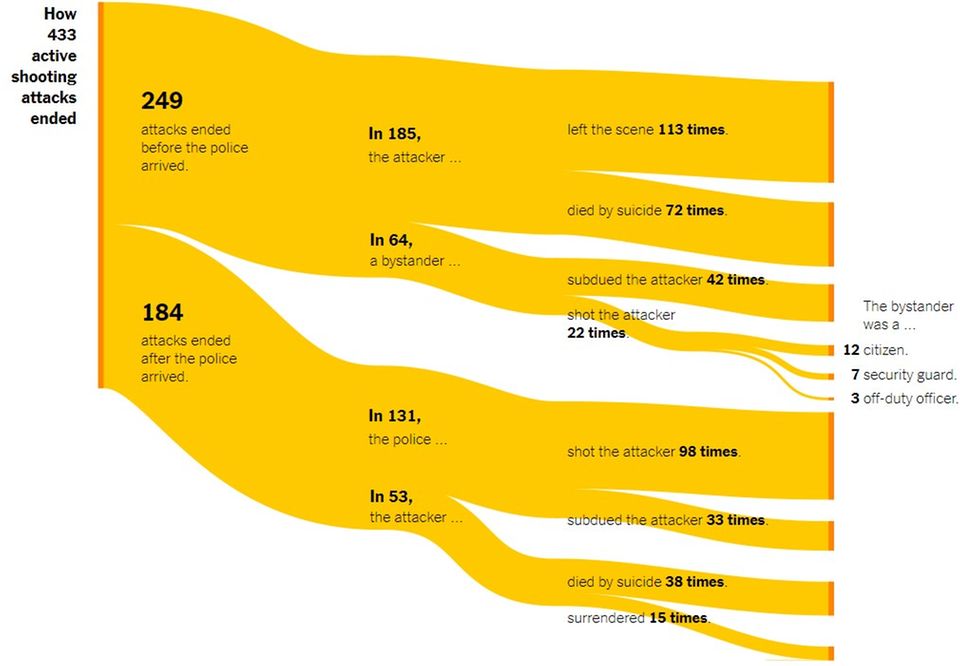

Wie massiv die Waffengewalt in den Vereinigten Staaten zugenommen hat, verdeutlichen die nackten Zahlen: Von 2000 bis 2021 gab es in den USA mindestens 433 aktive Schießereien, bei denen ein Schütze mehrere ihm unbekannte Personen an einem öffentlichen Ort tötete oder zu töten versuchte. Gezählt wurden dabei ausschließlich "aktive Schießereien", die von den Sicherheitsbehörden erfasst wurden, während sie noch in Gange waren. Allein im Jahr 2021 kam es im Schnitt zu mehr als einem tödlichen Shooting pro Woche – häusliche Gewalt, Beziehungstaten und Schießereien von kriminellen Banden ausgenommen.

Gemeinsam mit dem FBI haben es sich die Forscher vom "Advanced Law Enforcement Rapid Response Training Center" – kurz ALERRT – an der Texas State University zur Aufgabe gemacht, diese Angriffe zu katalogisieren und zu untersuchen. Zwar sei es den Wissenschaftlern zufolge schwierig, umfassende politische Schlussfolgerungen aus einzelnen Episoden zu ziehen, die Analyse von mehr als 400 Schießereien der vergangenen 20 Jahre zeige jedoch Muster, in der Art wie diese ablaufen – und wie schwer sie zu stoppen seien, sobald sie begonnen haben.

Laut der Datenanalyse waren die meisten der erfassten Shootings bereits vorbei, als die Polizei am Tatort eintraf. Teilweise wurde der Angreifer oder die Angreiferin von Menschen vor Ort körperlich im Zaum gehalten, manchmal auch direkt erschossen. Doch in rund der Hälfte aller Fälle begingen die Schützen Selbstmord – oder hatten bereits aufgehört zu schießen und waren geflohen. "Dies ist ein direkter, unbestreitbarer, empirischer Beweis dafür, dass diese Art von allgemeiner Behauptung, dass 'das einzige, was einen Bösewicht mit Waffe aufhält, ein guter Kerl mit Waffe' falsch ist", fasst es Adam Lankford, Professor an der University of Alabama, der sich seit mehr als einem Jahrzehnt mit Massenschießereien beschäftigt, in der "New York Times" zusammen. "Das ist nachweislich falsch, denn meist halten sie sich selbst auf."

Bewaffnete Alltagshelden in Realität selten der Fall

Waffenbefürworter führen dagegen gerne prominente Beispiele an, bei denen ein "Guter mit Waffe" tatsächlich einen "Bösen" gestoppt hat. So wie der Fall in Sutherland Springs, Texas, wo im Jahr 2017 ein Angreifer 46 Menschen in einer Kirche erschoss, bis er schließlich selbst von einem bewaffneten Nachbar durch einen Schuss verletzt wurde und daraufhin floh. Das dies jedoch nicht die Regel, sondern die Ausnahme – 22 von 433 Fällen – darstellt, wird in der Studie deutlich. Hinzu kommt, dass in zehn dieser Fälle der "Gute" ein Sicherheitsmann oder ein Polizist außerhalb seines Dienstes war.

"Die faktischen Daten zeigen, dass einige dieser heldenhaften Hollywood-Momente von bewaffneten Bürgern, die aktive Schützen ausschalten, wirklich außerordentlich selten sind", erklärt Shooting-Experte Lankford. Tatsächlich kann es sogar noch mehr Verwirrung stiften und große Risiken bergen, wenn mehr als eine bewaffnete Person vor Ort ist, die selbst kein Mitglied der Strafverfolgungsbehörden ist. So wurde ein bewaffneter Augenzeuge, der im letzten Jahr in Arvada, Colorado, einen Angreifer erschossen hatte, anschließend selbst von der Polizei getötet, die ihn fälschlicherweise für den Schützen hielt.

Die analysierten Fälle zeigen zudem: Wenn die Einsatzkräfte noch während einer laufenden Schießerei eintreffen, sind sie in der Regel auch selbst diejenigen, die den Schützen bändigen und den Angriff beenden. Ziel der Analyse sei es deshalb laut Hunter Martaindale, Forschungsdirektor am ALERRT Center, die Strafverfolgungsbehörden so zu schulen, dass "wenn sie auftauchen und dies [ein Shooting] vor sich geht, sie derjenige sein werden, der dieses Problem löst."

Nach Uvalde-Massaker: Schärferes oder gelockertes Waffenrecht?

Nach den ausgewerteten Daten dauerte es im Durchschnitt drei Minuten, bis die Polizei am Ort einer aktiven Schießerei eintraf. Doch selbst dann kann das Schlimmste oft nicht mehr verhindert werden – oder, wie der Fall von Uvalde eindrücklich zeigt, bedeuten Beamte vor Ort längst nicht das Ende des Angriffs.

Nachdem dort am 24. Mai ein 18-Jähriger mit einem Sturmgewehr 19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschossen hatte, sorgte speziell die Tatsache, dass die Polizei ganze 78 Minuten abwartete, bevor sie eingriff, für massive Kritik – und führte am Mittwoch zur Suspendierung des zuständigen Einsatzleiters. Der Chef der texanischen Sicherheitsbehörde warf den Polizisten vor Ort "klägliches Versagen" vor.

Vielleicht war es der Schock über die vielen getöteten Kinder, der das Land schmerzlich an das Parkland High School Shooting 2017 erinnerte. Vielleicht die Tatsache, dass zwischen den Massakern von Buffalo und Uvalde keine zwei Wochen lagen. So oder so haben die vielen noch offenen Fragen und das erschütterte Sicherheitsgefühl diesmal ihren Weg in das Kapitol gefunden. Am Dienstag stimmten 14 republikanische Senatoren gemeinsam mit den Demokraten für den seit Jahren ersten Schritt in Richtung einer leichten Verschärfung des Waffenrechts.

Der Gesetzentwurf sieht unter anderem ausgeweitete Hintergrundüberprüfungen bei Waffenkäufern unter 21 Jahren vor und soll finanzielle Anreize für die einzelnen Bundesstaaten schaffen, um potenziell gefährlichen Besitzern vorübergehend die Waffen abzunehmen. Vorgesehen sind zudem Milliardenbeträge für die Sicherheit in Schulen und eine bessere psychiatrische Versorgung im Land. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, sprach von einem "Fortschritt", der "Leben retten" werde, räumte jedoch zugleich ein, dass seine Partei sich deutlich schärfere Maßnahmen gewünscht hätte.

Wie schnell aus einem Schritt in die eine, zwei Schritte in die andere Richtung werden können, untermauerte am Donnerstag eine weitreichende Entscheidung des Obersten Gerichtshofs: Ab sofort gilt das Tragen von Schusswaffen in der Öffentlichkeit als Grundrecht der Bürgerinnen und Bürger der Vereinigten Staaten. Mit sechs zu drei Stimmen annullierte der Supreme Court damit eine Gesetzesregelung im Bundesstaat New York, wonach für eine Waffenlizenz der Nachweis eines besonderen Bedarfs an Selbstverteidigung erforderlich ist. Diese Regelung verletze zwei Zusatzartikel zur US-Verfassung, befand die konservative Mehrheit der Richter.

Das Urteil dürfte ein Schlag in das Gesicht all derer sein, die nach den Massakern von Buffalo und Uvalde auf ein Umdenken gehofft hatten.

Quellen: "ALERRT-Tracker", "NY Times", "CNN", "Texas Tribune", mit AFP-Material