Der Absturz zeichnete sich ab – und trotzdem trifft er insbesondere die Christdemokraten hart. Ihnen wird das Jahr 2021 als historische Wahlschlappe im Gedächtnis bleiben, während sich die SPD über einen Vorsprung von etwas mehr als einem Prozentpunkt freuen kann. Für eine weitere Große Koalition (GroKo) könnte es rechnerisch reichen. Großen Rückhalt hätte das Bündnis unter den Wählern aber nicht. Das war mal anders.

Als SPD und Union erstmals 1966 eine GroKo bildeten, hatten knapp 74 Prozent aller Wähler für eine der beiden Parteien gestimmt. Als es 2005 wieder soweit war, konnten beide Lager auf eine Unterstützung von 53 Prozent bauen. 2021 folgt nun ein historischer Abstieg: Nur noch jeder vierte Wahlberechtigte stimmte für eine der beiden Volksparteien – oder wie FDP-Chef Christian Lindner es ausdrückte: "75 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben gegen die jeweils andere Partei gestimmt." Damit dürften weder die Sozialdemokraten, noch die Union einen Regierungsanspruch erheben – und möglicherweise ihren Status als Volksparteien verlieren.

Denn um sich entsprechend betiteln zu können, bedarf es einer weit größeren Zustimmung in der Bevölkerung. Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) definiert eine Volkspartei als "Partei, die Anhänger/innen in allen Gruppen und Schichten der Bevölkerung hat". Das ist bei dieser Wahl kaum der Fall. Hatten bei der diesjährigen Bundestagswahl 35 Prozent der über 60-Jährigen ihre Stimme an die SPD und 34 Prozent an die CDU vergeben, so sinkt der Anteil mit dem Alter. Von den 18- bis 29-Jährigen erhielten die ehemaligen Volksparteien nur noch 11 (CDU) und 17 Prozent (SPD). Stattdessen gingen die Grünen und die FDP als klare Sieger dieser Altersgruppe hervor.

Wer ist Schuld am Niedergang der Volksparteien?

Für die konservative Union ist das Wahlergebnis nicht nur rechnerisch ein Debakel. Der Status als Volkspartei ist identitätsstiftend. Nach dem Zweiten Weltkrieg galt sie als interkonfessionelle Sammelpartei "der katholischen und evangelischen Christen und aller (...), die sich zu den bildenden Kräften der abendländischen Kultur und zu den besten Überlieferungen deutscher Tugenden bekennen", wie einst Karl Arnold sagte, der erste Präsident des Bundesrates, der Länderkammer. Die stetige Säkularisierung der Gesellschaft dürfte das ihre zum Ende dieser Indentitätsbindung und der Bezeichnung "Volkspartei" beigetragen haben.

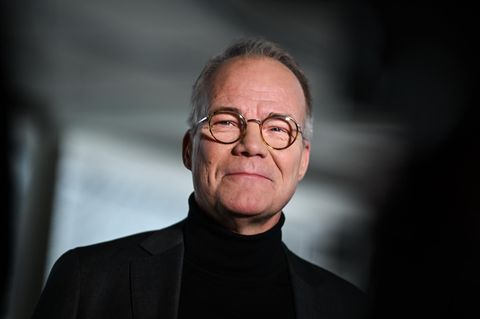

Auch Politikwissenschaftler Michael Koß von der Leuphana Universität in Lüneburg sieht das Ende der großen Volksparteien gekommen. Mangels klarer Mehrheit könne derzeit keine der etablierten Parteien diesen Titel für sich reklamieren. Die Schuld sieht der Politologe jedoch nicht bei den Parteien selbst. Ursächlich sei "eine Verkomplizierung der gesellschaftlichen Konflikte", so seine These. Soll heißen: Zwischen gesellschaftlichen Problemen gibt es keinen direkten Zusammenhang mehr. Anstatt einander zu überlagern, verlaufen die großen Auseinandersetzungen quer zueinander. Fragen zur Lösung des Klimawandels stünden nach Ansicht vieler Menschen Fragen der sozialen Absicherung im Weg. Denn beides kostet Geld, das jeweils nur einmal ausgegeben werden kann. Das führe innerhalb des politischen Systems zu Zerwürfnissen und Parteineugründungen – und erschwere die Bildung einer klassischen Mehrheit aus einer großen und einer kleinen Partei.

Aber nicht nur die gesellschaftlichen Probleme haben sich verändert. "Heute leben wir in einer Demokratie mit heterogenen Gruppen und sind im europäischen Vergleich doch fast die letzten, die mit zwei etablierten Parteien über die Runden gekommen sind", sagt Politikwissenschaftler Koß. Um möglichst viele Unterstützer zu erreichen, müssten Volksparteien in ihren Programmen möglichst viele dieser gesellschaftlichen Interessen und Weltanschauungen berücksichtigen, heißt es dazu in der Definition der Bpb. Wozu dieser Versuch geführt hat, zeigt eine Untersuchung des Ifo-Instituts mit der "Frankfurter Allgemeinen". Die inhaltliche Abgrenzung der Parteien untereinander verschwimmt zunehmend. Insbesondere die Positionen von CDU/CSU und SPD sind kaum noch zu unterscheiden. Das erschwert sowohl die Identitätsbindung, als auch die Wahlentscheidung. Die Folge: Ein Zuwachs unter den unentschlossenen Wählern und jenen, die strategisch wählen.

Zeit für eine Rückbesinnung?

Das spiegelt sich auch im Vorfeld der diesjährigen Bundestagswahl. Vier Tage vor der finalen Abstimmung waren 40 Prozent aller Wähler noch unsicher, wo sie ihr Kreuzchen setzen sollen. Eine Unsicherheit, die Journalisten auch im Wahlergebnis zu erkennen meinen. "Die diesjährige Bundeswahl hat gezeigt, dass der lauthals propagierte Wandel in der Bevölkerung weniger erwünscht ist, als angenommen", so Koß. Der Klimawandel werde lediglich von einer lauten Minderheit, insbesondere bei den Jungen, ernstgenommen. "Allerdings gibt es auch unter den jungen Wählern viele, die von der Problematik eher unbeeindruckt scheinen", sagt Koß. Vielen seien Fragen der sozialen Absicherung wichtiger. Rechnerisch stünde ein weiteres Bündnis aus CDU und SPD daher am besten da.

Und trotzdem sei es an der Zeit, die Volksparteien zu verabschieden. "Es gibt keinen Anlass, ihnen nachzutrauern, denn davon kommen sie erstens nicht zurück und zweitens haben sie auf einige Fragen keine Antworten geben können: Klimawandel, Migration, die Zukunft der Europäisierung", sagt Koß. Stattdessen sollte sich die Gesellschaft auf flexiblere Koalitionen mit mehr Partnern einstellen – "und eine mögliche Minderheitsregierung in Erwägung ziehen."

Bevor sich die Volksparteien mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs etablierten, verstanden sich Parteien als Vertreter bestimmter Bevölkerungsgruppen. Möglicherweise ist eine Rückbesinnung auf politische Nischen, die wenigstens Teile der Bevölkerung repräsentieren, geboten. Ob das alle gesellschaftlichen Probleme löst, sei dahingestellt. Allerdings könnten die Parteien so wieder ihr politisches Profil schärfen und damit den Wählern nicht nur die Stimmabgabe erleichtern, sondern auch die Koalitionsverhandlungen verkürzen.