Als Horst Köhler am 23. Mai 2004 von der Bundesversammlung gewählt wird, ist er vielen Deutschen unbekannt. Erstmals kam ein Bundespräsident von außen, war nicht im Netzwerk der Parteien verankert.

Die Karriere des heute 65-Jährigen, der mit seiner Frau Eva zwei Kinder hat, verlief außergewöhnlich. Köhler wurde am 22. Februar 1943 im damals von deutschen Truppen besetzten polnischen Skierbieszow geboren. Die Köhlers flohen vor der Roten Armee, kamen über Sachsen ins schwäbische Ludwigsburg.

In Tübingen studierte Köhler Wirtschaft und promovierte. Er ging nach Bonn, stieg im Bundesfinanzministerium bis zum Staatssekretär auf. Als sogenannter Sherpa bereitete er damals die jährlichen Wirtschaftsgipfel der führenden Industrienationen vor.

Ende 1992 wechselte er an die Spitze des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, später zur Osteuropabank in London. Im Mai 2000 wurde er schließlich Geschäftsführender Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington.

Notfalls unbequem

Köhlers Wechsel ins Schloss Bellevue kam überraschend. Weil CDU und FDP in der Bundesversammlung über die nötige Mehrheit verfügten, galt Wolfgang Schäuble (CDU) lange als Favorit auf die Nachfolge des damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau. Doch es kam anders: Die FDP lehnte Schäuble - angeblich auf Merkels Wunsch hin - überraschenderweise ab. Weil ein zweiter Anwärter auf das Amt zunächst nicht zur Verfügung stand, wurde Köhler schließlich als Verlegenheitskandidat präsentiert.

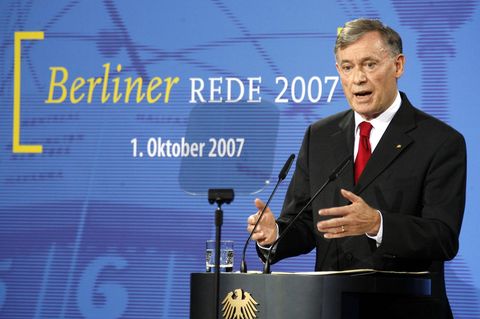

Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel und FDP-Chef Guido Westerwelle (FDP) wollten damit ein (vergebliches) Signal für eine schwarz-gelbe Koalition setzen. Sein Amt als neunter Bundespräsident trat Köhler am 1. Juli 2004 an. Er wolle notfalls unbequem sein, sagte er - und stellte es bald unter Beweis.

Bereits ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt durchkreuzte Köhler im November 2004 mit einem Brief die Pläne des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder (SPD). Dieser wollte den Tag der Einheit dauerhaft auf einen Sonntag legen und damit einen Feiertag einsparen. Führende Sozialdemokraten bewerteten Köhlers Vorgehen zwar als Affront, dennoch war der Vorschlag des Kanzlers vom Tisch.

Im Juli 2005 traf Köhler eine der folgenschwersten Entscheidungen seiner Amtszeit: Wie von Bundeskanzler Schröder gewünscht, löste er den Bundestag auf und sorgte damit für vorgezogene Neuwahlen. Vertreter von SPD und Grünen bemängelten jedoch, dass er in der Begründung seines Schrittes die Lage des Landes zu schlecht dargestellt und eine Art "Staatsnotstand" beschrieben habe.

Kritischer Prüfer

Den Zorn von SPD und CDU wiederum zog sich Köhler im Juli 2006 zu, als er in einem Fernseh-Interview von der Regierung mehr Reformen forderte: "Die große Koalition in der jetzigen Form ist keine Entschuldigung, zum Beispiel die großen Themen nicht entschlossen genug anzupacken."

Auch im Oktober 2006 wirbelte Köhler das politische Berlin durcheinander, als er das Gesetz zur Privatisierung der Luftraumüberwachung stoppte, weil es seiner Ansicht nach gegen die Föderalismusreform verstieß. Wenige Wochen später verweigerte er auch dem Verbraucherschutzgesetz seine Unterschrift. Die Regierungskoalition aus Union und SPD war über diese Eingriffe in die Gesetzgebung verärgert.

Aufsehen erregte Köhler auch im Mai 2007, als er die Begnadigung des Ex-RAF-Terroristen Christian Klar ablehnte. Weil er sich im Vorfeld seiner Entscheidung mit Klar getroffen hatte, erntete Köhler viel Kritik. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sah sich genötigt, Zurückhaltung und Respekt gegenüber dem Bundespräsidenten anzumahnen.

Beim Volk hat Köhler durch seine Amtsführung indes an Ansehen und Beliebtheit gewonnen. Eine Forsa-Umfrage vom Mai für den "stern" und RTL belegt, dass 77 Prozent der Bevölkerung für eine zweite Amtszeit Köhlers plädieren. Dieser Wunsch zieht sich quer durch die politischen Gesinnungen. Selbst die Anhänger der Grünen (64 Prozent) und der Linken (70 Prozent) sprechen sich für Köhler aus. Unter den FDP-Wählern sind es 76 Prozent, bei den SPD-Wählern 81 Prozent, die Anhängern der Union stehen gar zu 90 Prozent hinter dem Bundespräsidenten.