Stop and Go. Es ist nicht ganz einfach, mit ihr durch Fort Greene zu spazieren. Sie hält ständig an. "Hi Hank", sagt Mickalene Thomas zu einem rastalockigen Mann, der ihr vor dem "Smooch" begegnet, ihrem Lieblings- Café. "Das ist Hank, ein befreundeter Künstler." Kurzes Nicken, schönen Tag noch. "Mickalene! Wie geht's?" Eine föhngewellte Blondine bleibt vor ihr stehen. "Emily!", ruft Thomas. "Danke, gut. Ich melde mich die Tage." Die Blondine läuft weiter. "Eine Maklerin", erklärt meine Begleiterin und öffnet die Tür des Cafés. "Sie arbeitet hier in der Gegend", in Fort Greene, einem Teil Brooklyns , von dem Mickalene Thomas sagt: "Man schaut sich hier in die Augen und spricht miteinander."

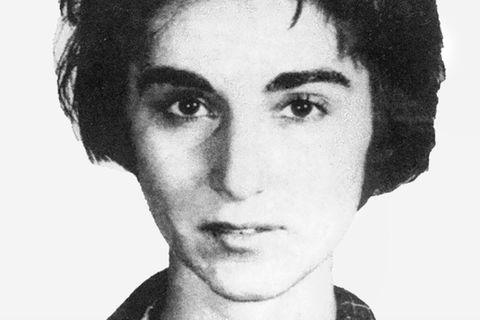

Die Malerin mit afroamerikanischen Wurzeln ist kaum zu übersehen: bestimmt eins achtzig groß, die schwarzen Haare stehen von ihrem Kopf ab, als wären sie um kurze Drähte gewickelt. Sie trägt eine braungesprenkelte Harry-Potter-Brille und eine weite blaue Jacke im Hausmeisterstil. Thomas ist berühmt, auch wenn sie bescheiden sagt: "Es läuft ganz gut bei mir." Vor sieben Jahren hatte sie ihre erste Einzelausstellung. Für ihre Porträts schwarzer Schönheiten, die sie in bunten Collagen inszeniert, zahlen Sammler bis zu 250.000 Dollar. Dafür haben ihre Werke gern die Ausmaße von zwei Tischtennisplatten.

Ein Mikrokosmos New Yorks

An diesem Sonntag ist Thomas auf dem Weg von ihrer Souterrainwohnung unweit des Fort Greene Park zum neuen Barclays Center, wo ihr größtes Gemälde zu sehen ist: Es füllt eine ganze Wand. Die Riesenarena ist so etwas wie der Madison Square Garden Brooklyns und eine Attraktion für die ganze Stadt. Vor einem Jahr wurde sie eröffnet, Barbra Streisand, die Rolling Stones und Paul McCartney traten hier auf. Und während in Manhattan die New York Knicks Basketball spielen, leistet sich Fort Greene nun die Brooklyn Nets - frisch aus New Jersey eingekauft, da hießen sie noch New Jersey Nets.

Fort Greene ist ein Mikrokosmos New Yorks, weltoffen und gemütlich zugleich. Die Bewohner stammen aus allen möglichen Ländern und Kulturen. An den schmalen Häusern aus braunem Sandstein führen ein paar Stufen hinauf zur Eingangstür. Im Sommer sitzen Nachbarn darauf und unterhalten sich. Aus einem der wenigen hohen Gebäude, der Williamsburgh Savings Bank, schießt senkrecht wie eine Rakete ein Turm mit vergoldeter Kuppel; die Uhr am Wahrzeichen des Viertels ist von überall zu sehen.

Ein Café als Nachbarschaftszentrum

Im Vergleich zu Manhattan geht es zu wie auf einem Biomarkt, die Menschen gönnen sich Zeit für Gespräche, für ihre Einkäufe, fürs Lesen im Café. Das Barclays Center nahmen sie hin, es schuf ja Arbeitsplätze. Über die großen Kaffeeketten aber rümpft man in Fort Greene gern die Nase. Schließlich gibt es ja schon zahlreiche Stadtteil-Cafés. Das "Smooch" etwa, in dem Mickalene Thomas einen Iced Coffee bestellt, "ist schon seit zwölf Jahren so etwas wie das Gemeinschaftszentrum der Nachbarschaft."

Übernommen aus

Geo Saison, Heft September 2013, ab sofort für 6 Euro am Kiosk.

Dabei ist es kaum größer als ein U-Bahn-Waggon. Doch die großen Fenster machen es hell und luftig. Thomas sitzt auf einem kleinen Podest vor einem Kuhfell, das wie eine Tapete an der Wand hängt. Sie winkt einem Paar zu, das hereinkommt, zwei Männern, die ein kleines Mädchen an den Händen halten. Thomas lächelt. Seit einem Jahr ist sie Mutter. Ihre Lebensgefährtin, die Konzeptkünstlerin Carmen McLeod, brachte Tochter Junya zur Welt.

Hinter dem Tresen stehen Basquali, der australische Besitzer des "Smooch" - klein und kräftig, ein blaues Hütchen auf dem Kopf -, und Eiman, ein junger Somalier, groß und grazil, der einen Afro trägt. Er versucht, Mickalene ein "Buddhist Ohmmmlette" schmackhaft zu machen (mit Cream Cheese und Tomaten) und mustert neugierig die Deutschen, die sie mitgebracht hat: "Wo kommt ihr her? Was ist das für eine Kamera, mit der ihr da fotografiert?"

Durch das Afrika Brooklyns

Fort Greene ist sehr "afro-zentrisch", wie Mickalene Thomas es nennt, hier leben Einwanderer aus Mali, dem Sudan, Äthiopien. Auf der Fulton Street, der Hauptstraße, stehen in Geschäften wie "Nicholas" schwarze Schaufensterpuppen; sie tragen T-Shirts, auf denen steht: "No more tribal war". In den Regalen lagern Bodylotions der Marke "Nubian Heritage", 10 Dollar für 250 Milliliter mit feinster afrikanischer Sheabutter.

Gute afrikanische Küche hat das "Madiba", ein Restaurant, das Nelson Mandela gewidmet ist: Madiba nennen die Südafrikaner ihren ehemaligen Präsidenten, der auf Schwarzweißfotos an der Wand zu sehen ist. Die Karte listet natürlich auch "Mandela's favorite" auf, eine Beilage namens "Umngqhushu Stambu/Samp" - Grütze aus gestampftem Mais mit geschmorten Bohnen.

Am Tresen lehnt ein älterer Herr mit grauem Kinnbärtchen und braunem Cowboyhut und hört unseren Hymnen über das Lebensgefühl in Fort Greene zu. Lawrence White sitzt im Gemeinderat und erklärt sein Viertel in einem Satz: "Fort Greene ist das beste Beispiel für eine integrierte Gemeinschaft. Wir heißen jeden willkommen. Rasse oder sexuelle Orientierung sind uns egal." White, ein pensionierter Architekt, streicht sich über sein Bärtchen und berichtet, dass er seit 1963 in Fort Greene wohnt: "Damals lebten hier vor allem Griechen und Italiener, Mafiosi auch. In den Siebzigern kamen die Afrikaner. Es war immer vor allem eine Wohngegend. Trotzdem, früher hätte dich kein Taxifahrer von Manhattan hierhin gefahren; Brooklyn galt als gefährlich."

Om Café mit ganzkörpertätowierten Designer-Girlfriends

Im Arbeiterbezirk Williamsburg lungerten wirklich Drogendealer auf tristen Straßen herum. Vor ein paar Jahren aber zogen Investoren einige Apartmenthäuser am East River hoch, mit Blick auf Manhattan. Heute gilt die Gegend als Popper-Zone mit Glastürmen und Hipster-Cafés, in denen ganzkörpertätowierte Werber ihren ganzkörpertätowierten Designer-Girlfriends beim Stillen der noch blassen Babys zuschauen. "Das ist mir alles zu angestrengt dort", sagt Mickalene Thomas und fügt grinsend hinzu: "… und für mich auch ein bisschen zu weiß. Fort Greene aber ist für eine schwarze Künstlerin der Himmel."

Das sehen viele Kreative genauso, etwa der Regisseur Spike Lee - in Fort Greene sitzt seine Produktionsfirma - und Alek Wek. Die Sudanesin, Model und Autorin, lebt hier, seit sie dem Bürgerkrieg entflohen ist. Sie schätzen auch das wunderbare Kulturprogramm der "Brooklyn Academy of Music". In dem alten Theater traten schon Lou Reed und Laurie Anderson auf, Cate Blanchett und Kevin Spacey.

DerMikrokosmos à la Mickalene

Mickalene Thomas, aufgewachsen in New Jersey, lebt seit ihrem Studium am renommierten "Pratt Institute" in Brooklyn. Es dauerte 17 Jahre, bis die Nets ihr folgten. Seitdem tragen viele Bewohner des Viertels Schirmmützen, auf denen das Logo der Nets zu sehen ist: Ein weißer Basketball mit einem schwarzen B, gestaltet von Jay-Z, der vor seinem Umzug nach Manhattan in Brooklyn lebte. Der Hip-Hop-Star wuchs im Problemviertel Bedford-Stuyvesant auf und dealte früher mit Drogen. Er hat nicht nur die Nets nach Brooklyn geholt, sondern auch die Investoren für das Barclays Center gefunden. Damit die Arena in der Brownstone-Idylle nicht wie ein Fremdkörper wirkt, bekam sie eine rostbraune Fassade als Hommage an die hundertjährigen Häuser. Ihre Form erinnert an eine gigantische Schildkröte. Panzerförmig das Dach, darunter ein Vorbau, der im Eingangsbereich herausguckt.

"Mir gefällt das Design", sagt Mickalene Thomas, "und vor allen Dingen ist es schön, dass Brooklyn jetzt ein modernes Wahrzeichen hat." Die anderen hat sie in ihrem "Mural" verewigt, dem Wandgemälde, vor dem wir nun stehen. Auf dem "Suite Level" der Arena, wo die Logen sind, hat die Künstlerin auf 35 Meter Breite und sechs Meter Höhe in einer Collage verpackt, "was man sieht, wenn man aus Manhattan nach Brooklyn kommt: Erst die Brooklyn Bridge. Dann die Brownstones. Den großen Torbogen der Grand Army Plaza. Und schließlich das Brooklyn Museum". Der Mikrokosmos à la Mickalene.