Manchmal hat man ja das Gefühl, neben der Euro-Krise gebe es keine anderen Probleme mehr. Nicht so am Freitag im Bundestag. Bevor die Abgeordneten in einem historischen Marathon einmal mehr über die Zukunft des Euro, die Einrichtung des neuen Rettungsschirms ESM und den europäischen Fiskalpakt entscheiden, durften sie über die Reform der Pflegeversicherung und der Finanzaufsicht beraten, das Steuerabkommen mit der Schweiz und eine Novelle des Tierschutzes. Dann ist Pause. Und dann geht es von vorne los.

Erst Bundestag dann Bundesrat

Sondersitzungen der Fraktionen, Probeabstimmungen, Abweichler zählen, Mehrheiten schätzen. Und warten. Auf Angela Merkel. Bis Freitagnachmittag ist die Kanzlerin noch mit den Staats- und Regierungschefs auf dem EU-Gipfel in Brüssel. In Berlin braucht sie aber an diesem Tag für ESM und Fiskalpakt eine Zweidrittelmehrheit.

Da SPD und Grüne mitmachen, gilt die als sicher. Ungewiss ist aber, ob Union und FDP die Kanzlermehrheit oder - noch heikler - wenigstens die eigene Mehrheit schaffen. Für 17 Uhr wird Merkel zurückerwartet: Sie wird ihre zweite Regierungserklärung in dieser Woche zum Euro halten, es gibt eine weitere große Redeschlacht. Gegen halb acht werden die Abgeordneten zur Stimmabgabe über ESM und Fiskalpakt aufgerufen. Um acht, halb neun ist Feierabend, zumindest für die meisten Bundestagsabgeordneten.

Doch es geht weiter, nun im Bundesrat. Auch die Ministerpräsidenten sollen die neuen Regeln für eine strengere Haushaltsdisziplin und den Rettungsschirm noch abnicken. Die Abstimmung wird für 23 Uhr erwartet. Dann hat die Euro-Rettung vorerst alle parlamentarischen Hürden in Deutschland genommen.

Votum bis Mitternacht

Dieser Freitag bringt die Abgeordneten an die Grenzen. Er beweist aber auch, wie viel eine parlamentarische Demokratie an einem einzigen Tag schaffen kann - trotz unendlich vieler Fristen, Regeln und Geschäftsordnungen. Nur die Euro-Rebellen, die Fiskalpakt und Rettungsschirm strikt ablehnen, werden in dieser Nacht nicht ruhen. Unmittelbar nach dem Votum im Bundesrat wollen sie offiziell das Bundesverfassungsgericht anrufen. Per Klage und einstweiliger Verfügung wollen sie erreichen, dass das jüngste Rettungspaket für den Euro nie Gesetz wird.

Vom Urteil der Richter werden die meisten Parlamentarier, Minister und Ministerpräsidenten wohl im Urlaub erfahren. Doch sie sind vorgewarnt und mussten vor der Sommerpause bei ihren Fraktionsführungen die Handynummern aktualisieren, damit sie jederzeit erreichbar sind. Sollte Karlsruhe etwa Korrekturen verlangen oder ein klammer Euro-Staat weitere Hilfen benötigen, müssen sie binnen 72 Stunden wieder in Berlin sein können.

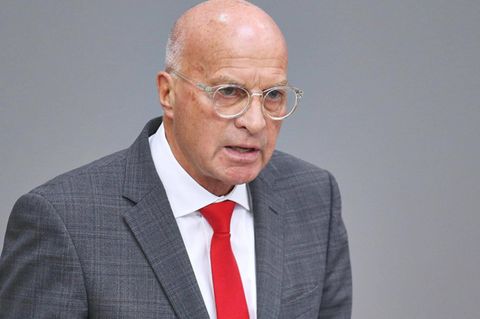

Merkels Mehrheitsmanager in der Fraktion, Michael Grosse-Brömer, hatte seiner Frau versprochen, in diesem Sommer zum ersten Mal seit zehn Jahren drei Wochen am Stück mit ihr Urlaub zu machen. An die Nordsee soll es gehen, auf eine ruhige Insel. Aber jetzt ist er sich schon fast sicher, dass es mit den drei Wochen mal wieder nicht klappen wird.

Und darum geht es: Rettungsschirm ESM

Mit ihm soll der Euro auf Dauer gesichert werden. Das Wort Rettungsschirm hat sich dafür wie auch für den Vorgänger EFSF eingebürgert. Der ESM (European Stability Mechanism) ist mit einem Kreditvolumen von 500 Mrd. Euro ausgestattet. Deutschland haftet dabei mit annähernd 200 Mrd. Euro - immerhin zwei Drittel des gesamten gegenwärtigen Bundeshaushalts. Der Rettungsfonds soll den Krisenstaaten der Euro-Zone helfen, die immer zahlreicher werden. Auf dem EU-Gipfel in Brüssel wurde jetzt vereinbart, dass EFSF und ESM auch Italien und Spanien unter die Arme greifen. Der ESM soll den EFSF im Juli ablösen. Er hat seinen Sitz in Luxemburg. Die Hilfe ist an strikte Auflagen geknüpft. Am 14. März 2012 hatte das Bundeskabinett die beiden Gesetzesentwürfe zur Ratifizierung des ESM-Vertrages und zur finanziellen Beteiligung an dem Rettungsschirm beschlossen.

Fiskalpakt

Im Kampf gegen die Schuldenkrise haben 25 von 27 EU-Staaten im März den Pakt mit strengeren Haushaltsregeln unterzeichnet. Schärfere Vorgaben über eine Änderung der EU-Verträge scheiterten, da Großbritannien und Tschechien nicht mitziehen. Das Abkommen muss in nationales Recht umgesetzt werden. Bei einem Referendum Ende Mai hatten zuletzt die Iren mit deutlicher Mehrheit dem Beitritt zum EU-Fiskalpakt zugestimmt. Der Fiskalpakt verpflichtet die Unterzeichner unter anderem, ausgeglichene Haushalte anzustreben. Ferner sollen die Staaten nationale Schuldenbremsen einführen und in ihrem Recht verankern - kontrolliert vom Europäischen Gerichtshof EuGH. Sofern ihn bis dahin zwölf Euro-Länder ratifiziert haben, tritt der Pakt spätestens Anfang 2013 in Kraft und wird binnen fünf Jahren in europäisches Recht überführt. Der Fiskalpakt wird mit dem ESM verknüpft. Dessen Hilfen erhalten nur die Euro-Länder, die auch den neuen Pakt unterzeichnet haben.