Krebsbekämpfung mit Checkpoint-Inhibitoren

Checkpoint-Inhibitoren

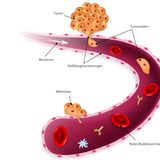

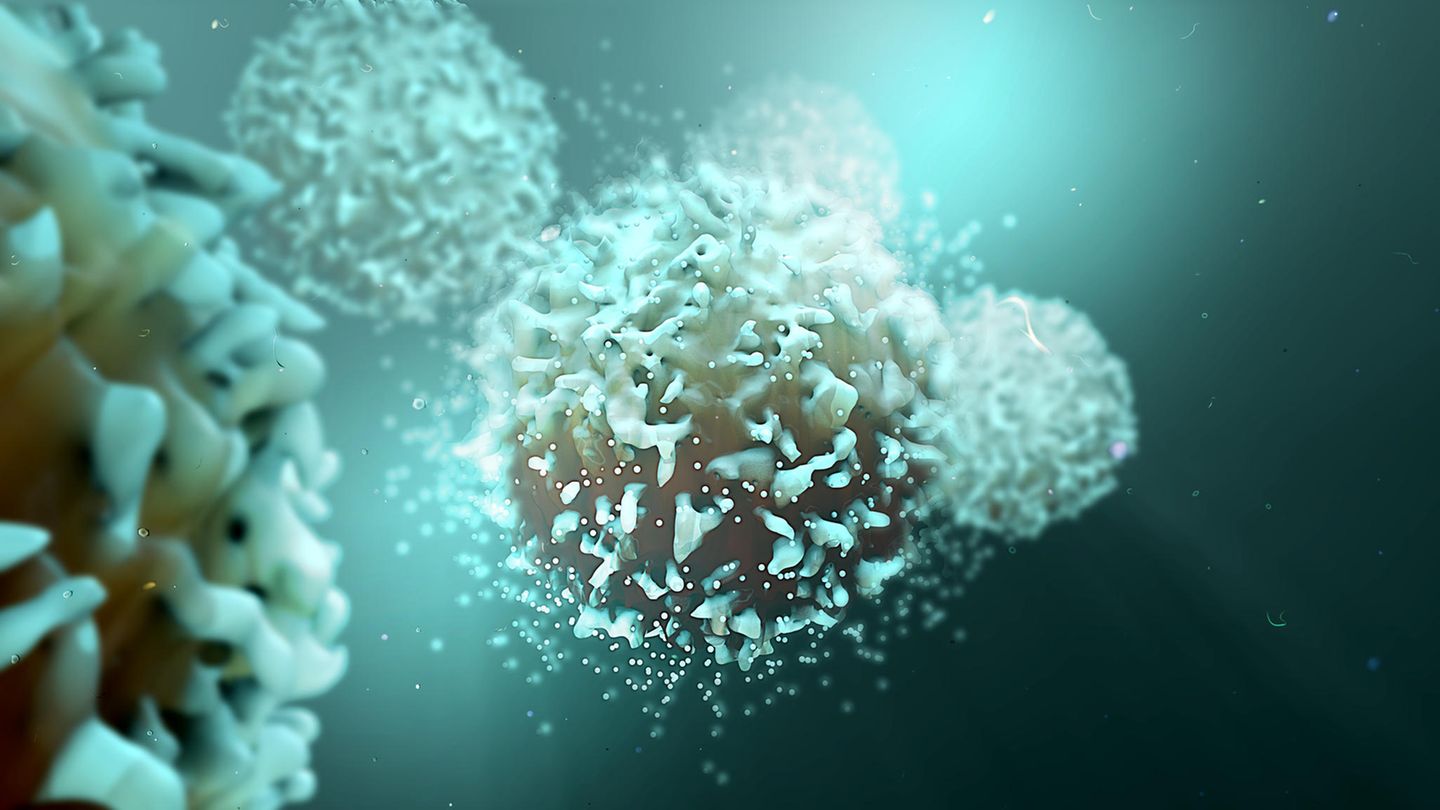

Im Immunsystem gibt es eingebaute Bremsen, sogenannte Kontrollpunkte oder Checkpoints. Diese sollen verhindern, dass die Abwehr gegen eigene, gesunde Körperzellen angeht – ein Mechanismus, der vermutlich vor Autoimmunerkrankungen schützen soll. Das heißt, Immunzellen sind zwar da, auch im Tumor, können dort aber nichts ausrichten, weil die Krebszellen diese Checkpoints aktiviert und so die Immunantwort unterdrückt haben. Hier setzt ein Checkpoint-Inhibitor an: Er löst diese Bremse, sodass die T-Zellen wieder in der Lage sind, Krebszellen zu erkennen und zu bekämpfen.

Bei dem Medikament handelt es sich um Antikörper, die der Patient über eine Infusion erhält. Nebenwirkungen können auftreten, darunter leichtere wie Fieber, Juckreiz oder Ausschläge, aber auch schwere, etwa bedrohliche Entzündungen in Organen. Früh genug erkannt, sollen sie aber gut beherrschbar sein.

Mittlerweile gibt es mehrere solcher Checkpoint-Hemmer. Behandelt werden damit Patienten, die an schwarzem oder hellem Hautkrebs, Lungenkrebs, Blasenkrebs, Nierenzellkrebs oder dem Hodgkin-Lymphom erkrankt sind. Allerdings wirken die Medikamente nicht bei allen Patienten, sondern nur bei etwa 20 bis 35 Prozent, bei manchen Erkrankungen auch bei bis zu 50 Prozent von ihnen.

Aktuelle Forschung: Aktuell laufen klinische Studien für viele weitere Krebsarten. Erforscht wird auch, wie sich durch eine gezieltere Patientenauswahl höhere Ansprechraten erreichen lassen. Daneben testen Forscher Kombinationstherapien, etwa mit der Chemotherapie oder anderen Immuntherapien.

Im Immunsystem gibt es eingebaute Bremsen, sogenannte Kontrollpunkte oder Checkpoints. Diese sollen verhindern, dass die Abwehr gegen eigene, gesunde Körperzellen angeht – ein Mechanismus, der vermutlich vor Autoimmunerkrankungen schützen soll. Das heißt, Immunzellen sind zwar da, auch im Tumor, können dort aber nichts ausrichten, weil die Krebszellen diese Checkpoints aktiviert und so die Immunantwort unterdrückt haben. Hier setzt ein Checkpoint-Inhibitor an: Er löst diese Bremse, sodass die T-Zellen wieder in der Lage sind, Krebszellen zu erkennen und zu bekämpfen.

Bei dem Medikament handelt es sich um Antikörper, die der Patient über eine Infusion erhält. Nebenwirkungen können auftreten, darunter leichtere wie Fieber, Juckreiz oder Ausschläge, aber auch schwere, etwa bedrohliche Entzündungen in Organen. Früh genug erkannt, sollen sie aber gut beherrschbar sein.

Mittlerweile gibt es mehrere solcher Checkpoint-Hemmer. Behandelt werden damit Patienten, die an schwarzem oder hellem Hautkrebs, Lungenkrebs, Blasenkrebs, Nierenzellkrebs oder dem Hodgkin-Lymphom erkrankt sind. Allerdings wirken die Medikamente nicht bei allen Patienten, sondern nur bei etwa 20 bis 35 Prozent, bei manchen Erkrankungen auch bei bis zu 50 Prozent von ihnen.

Aktuelle Forschung: Aktuell laufen klinische Studien für viele weitere Krebsarten. Erforscht wird auch, wie sich durch eine gezieltere Patientenauswahl höhere Ansprechraten erreichen lassen. Daneben testen Forscher Kombinationstherapien, etwa mit der Chemotherapie oder anderen Immuntherapien.

© Getty Images