Virotherapie

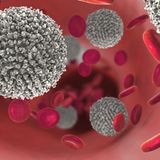

Viren kennt die meisten als lästige Erreger, die eine Erkältung, Grippe, Herpes oder schlimmere Infektionen verursachen, weshalb der Körper – und Ärzte – normalerweise alles dransetzen, sie zu bekämpfen. In der Krebstherapie können sie jedoch von Nutzen sein. Denn sie lassen sich so umprogrammieren, dass sie gezielt gegen Krebszellen vorgehen und diese zerstören – nicht aber gesundes Gewebe. Dieser Ansatz gehört ebenfalls zu den Immuntherapien.

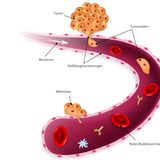

Vereinfacht gesagt passiert dabei Folgendes: Nachdem die Erreger – meist gentechnisch veränderte und harmlos gemachte Masern-, Herpes- oder Pockenviren – injiziert wurden, dringen sie in die Tumorzellen ein, um sie zu infizieren und schließlich zu töten. Als Nebenwirkung können grippeähnliche Symptome auftreten, die aber in der Regel nach 24 Stunden wieder vorübergehen.

Als alleinige Therapie ist die Wirksamkeit noch begrenzt. Zurzeit gibt es nur ein onkolytisches Virus, das eine Zulassung für die Behandlung von fortgeschrittenem schwarzem Hautkrebs hat. Dennoch schätzen Experten den Ansatz als vielversprechend ein. „Wichtig ist, dass das Immunsystem auf den infizierten Tumor aufmerksam wird“, sagt Guy Ungerechts, Leitender Oberarzt der Medizinischen Onkologie am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg. „Wenn wir die genetische Information für weitere immuntherapeutisch wirksame Substanzen wie zum Beispiel Checkpoint-Inbibitoren, Bispezifische Antikörper oder Zytokine in die Viren einzubringen, lässt sich der Effekt womöglich stark steigern.“

Aktuelle Forschung: Hoffnungen setzen Wissenschaftler vor allem auf die Kombination mit anderen Immuntherapien, etwa mit Checkpoint-Inhibitoren. Erste Ergebnisse hierzu stimmen zuversichtlich, doch es ist noch viel Forschung nötig, bis diese Methode eine breite Anwendung findet.

Viren kennt die meisten als lästige Erreger, die eine Erkältung, Grippe, Herpes oder schlimmere Infektionen verursachen, weshalb der Körper – und Ärzte – normalerweise alles dransetzen, sie zu bekämpfen. In der Krebstherapie können sie jedoch von Nutzen sein. Denn sie lassen sich so umprogrammieren, dass sie gezielt gegen Krebszellen vorgehen und diese zerstören – nicht aber gesundes Gewebe. Dieser Ansatz gehört ebenfalls zu den Immuntherapien.

Vereinfacht gesagt passiert dabei Folgendes: Nachdem die Erreger – meist gentechnisch veränderte und harmlos gemachte Masern-, Herpes- oder Pockenviren – injiziert wurden, dringen sie in die Tumorzellen ein, um sie zu infizieren und schließlich zu töten. Als Nebenwirkung können grippeähnliche Symptome auftreten, die aber in der Regel nach 24 Stunden wieder vorübergehen.

Als alleinige Therapie ist die Wirksamkeit noch begrenzt. Zurzeit gibt es nur ein onkolytisches Virus, das eine Zulassung für die Behandlung von fortgeschrittenem schwarzem Hautkrebs hat. Dennoch schätzen Experten den Ansatz als vielversprechend ein. „Wichtig ist, dass das Immunsystem auf den infizierten Tumor aufmerksam wird“, sagt Guy Ungerechts, Leitender Oberarzt der Medizinischen Onkologie am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg. „Wenn wir die genetische Information für weitere immuntherapeutisch wirksame Substanzen wie zum Beispiel Checkpoint-Inbibitoren, Bispezifische Antikörper oder Zytokine in die Viren einzubringen, lässt sich der Effekt womöglich stark steigern.“

Aktuelle Forschung: Hoffnungen setzen Wissenschaftler vor allem auf die Kombination mit anderen Immuntherapien, etwa mit Checkpoint-Inhibitoren. Erste Ergebnisse hierzu stimmen zuversichtlich, doch es ist noch viel Forschung nötig, bis diese Methode eine breite Anwendung findet.

© Getty Images