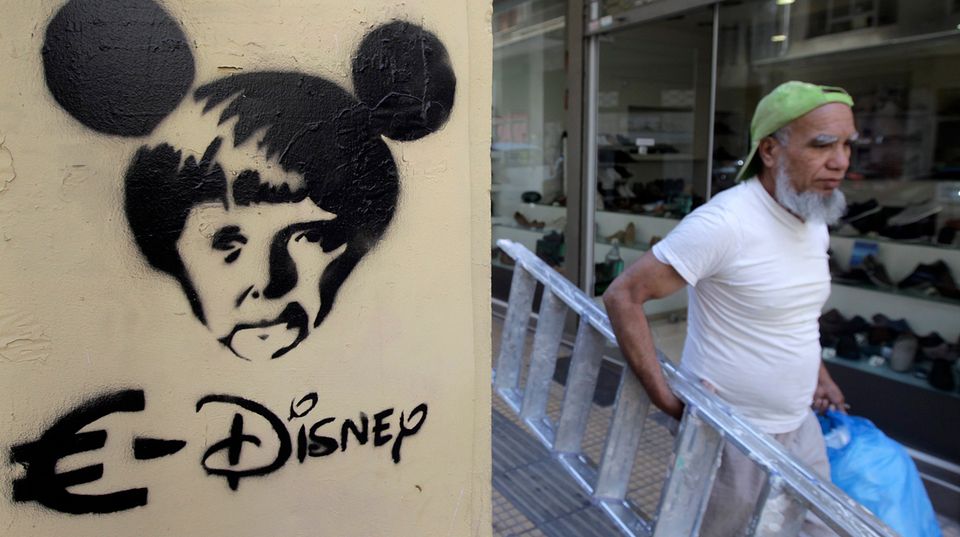

Als Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem gestern Nachmittag in Brüssel vor die Presse trat, begann eine der dunkelsten Stunden Europas. "Das Hilfsprogramm für Griechenland läuft am 30. Juni aus", verkündete er die Entscheidung der 18 Finanzminister. Der 19. Mann im Bunde, Yanis Varoufakis, wollte das Statement nicht unterzeichnen. Natürlich nicht. Sein Regierungschef Alexis Tsipras hatte zuvor um eine Verlängerung des Programms um einen Monat gebeten, um am Sonntag, 5. Juli, ein Referendum abzuhalten: Pro oder Contra der Gläubiger-Forderungen. Diesen kalkulierten Regelbruch wollten die Finanzminister nicht mehr hinnehmen. Dijsselbloems dürrer Satz legt jetzt eine Lunte an das Euro-System und an die Einheit Europas.

Das sind die Folgen

Dazu muss man sich kurz vor Augen halten, wie die Konsequenzen der abgelehnten Verlängerung aussehen:

Bis Dienstag, 30. Juni, 18 Uhr Washingtoner Zeit muss Griechenland einen IWF-Kredit über 1,54 Milliarden Euro zurückzahlen. Das Geld hat die Regierung nicht, sie ist zahlungsunfähig. Eine Rückkehr an die Kapitalmärkte ist damit auf Jahre aussichtslos.

Die noch ausstehenden Gelder aus dem zweiten Hilfsprogramm (18,1 Milliarden Euro), um die es in zähen Verhandlungen seit fünf Monaten geht, verfallen mit dem auslaufenden Programm am 30. Juni. Der Rettungsschirm EFSF hat Athen 142 Milliarden Euro unter der Bedingung geliehen, dass laufende Reformprogramme existieren und von der Troika kontrolliert werden. Ohne Programm könnte der EFSF das Geld zurück fordern.

Die Notfallhilfen (ELA) für griechische Banken (89 Milliarden) hat die EZB nur genehmigt, weil die Gespräche zwischen griechischen Unterhändlern und der Troika ("Institutionen") ununterbrochen liefen, bis in die Nacht zum Freitag hinein.

Lösung in greifbarer Nähe

Und es war fast geschafft: Die in den langen Zahlenkolonnen zu schließende Lücke betrug für dieses Jahr nur noch 400 Millionen, für 2016 nur noch eine Milliarde, man kam sich langsam näher. Bis Athen seine Unterhändler überraschend abzog. Denn das Kabinett Tsipras hatte beschlossen, die Forderungen der Gläubiger abzulehnen und ein Referendum auszurufen. Das könnte bedeuten, dass die EZB ab Mittwoch den ELA-Geldhahn abdreht. Dann bricht das Geschäftsbanken–System zusammen, weil jeder abgehobene Euro bislang von der Notenbank kam.

Es sieht also so aus, als ob der Zusammenhalt der Eurozone an 1,4 Milliarden Euro scheitern könnte. Und an einem Pokerspieler namens Tsipras, der nicht rechtzeitig passen wollte. In seinen Kabinettsrunden galt es immer als gesichert, dass die Eurozone am Ende nachgeben würde, um einem verhängnisvollen Grexit aus dem Weg zu gehen. Es war wohl vor allem das Gefühl, sich nicht über den Tisch ziehen lassen zu wollen, das den Euro-Finanzministern gestern Gewissheit gab, mit der roten Karte die richtige zu ziehen. Vor allem: Es fehlte das Vertrauen, dass Tsipras nach einem positiven Votum seiner Wähler tatsächlich die Geldgeber-Forderungen umgesetzt hätte. Denn nach fünf Monaten Verhandlungen füllt das zerschlagene Porzellan ganze Waggonladungen.

Emotionen müssen schweigen

Aber sind Emotionen in so einer historischen Situation der richtige Ratgeber? Und hätte es einen vernünftigeren Weg gegeben? Auch hier gilt Angela Merkels "Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg." Einer technischen Verlängerung hätten der Bundestag und andere nationale Parlamente zustimmen müssen, bis Dienstagabend wäre das machbar gewesen. Ausgang allerdings ungewiss. Alle Umfragen in Griechenland hatten ergeben, dass die griechischen Bürger neue Auflagen geschluckt hätten, wenn nur der Euro bleiben würde. Ihnen ging es vor allem darum, dass ihr geschundenes Land Brüssel die Stirn bietet, sich nicht sofort unterwirft, den verletzten Stolz wiederherstellt. Diesen Punkt sehen die meisten Griechen nach fünf Monaten Muskelspiel mittlerweile als erledigt an. Sie hatten gehofft, dass Syriza jetzt in Brüsssel unterschreibt und der Euro im Land bleibt. Es hätte also am 5. Juli die kuriose Situation entstehen können, dass die Griechen mehrheitlich die Gläubiger-Position stützen, sehr zum Ärger von Tsipras. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Volk klüger ist als seine Regierung.

Doch nun, ab Dienstag, 24 Uhr, gibt es keine gültigen Verhandlungspapiere mehr, kein Programm und keine Milliarden. Damit auch nichts, worüber die Griechen am Sonntag abstimmen könnten – falls nicht doch noch weiter verhandelt wird. Wer weiß das schon, Europa ist biegsam wie ein Bambus, wenn Kompromisse gesucht werden.

Abstimmung am Geldautomaten

Was viele Griechen von alldem halten, zeigten sie am Wochenende. Sie stimmten mit den Füßen ab und stellten sich in langen Schlagen vor die Bankautomaten. Sie scheinen zu ahnen, dass Europa die Geduld mit den Hellenen verloren hat. 700 Millionen statt der an einem Samstag üblichen 30 Millionen spuckten die Automaten aus. Bis viele von ihnen leer waren.

Morgen früh wird sich zeigen, ob das Land noch reaktionsfähig ist. Um den am Montag bevorstehenden Run auf die kapitalschwachen Banken zu verhindern überlegt die Notenbank "Bank of Greece" (BoG), die Institute bis auf weiteres zu schließen. Das erfuhr der stern aus Kreisen der Notenbank. Sie hat formal das Recht dazu, und es wäre sinnvoll, die Rollläden runter zu lassen. Doch die BoG würde sich damit gegen den Willen der Regierung stellen, die am liebsten Normalität demonstriert, wo schon längst nahende Panik herrscht. Deshalb bleiben auch längst überfällige Kapitalverkehrskontrollen aus, die nur von der Regierung beschlossen werden könnten.

Kapitalverkehrskontrollen sind ein weiteres Instrument, um das Ausbluten von Banken zu stoppen: Aus den Automaten können nur limitierte Geldmengen bezogen werden, mit Kontrollen werden Überweisungen begrenzt. Doch Yanis Varoufakis ließ wissen, das komme nicht in Frage. Gut möglich deshalb, dass die Banken morgen früh öffnen, "aber es gibt einfach nix, und die Automaten sind trocken", so ein mit den Vorgängen vertrauter hochrangiger Regierungsbeamter gegenüber dem stern. "Aber Hauptsache, die Leute können die Bank betreten.“

Die vergangenen Jahre sind voll von derartigen griechischen Absurditäten. Ein Land, in dem Widersprüche und Ungereimtheiten alltäglich sind. Nicht zu vergessen, was die griechischen Wähler ihrem Regierungschef nachsehen: Im November vergangenen Jahres hatte er in Thessaloniki versprochen, nach einem Sieg zwölf Milliarden jährlich für soziale Wohltaten locker zu machen: Ende der Austerität, 300.000 wieder besetzte Stellen, das 13. Gehalt für Rentner, Abschaffung der verhassten Immobiliensteuer ENFIA, Anhebung des Mindestlohns auf das alte Niveau und so weiter ...

Paradiesische Versprechen

Versprechen die Tsipras nicht halten konnte. Im Gegenteil: In einem Arbeitspapier hatte er den Gläubigern vor Kurzem noch angeboten, den Staatshaushalt mit Steuererhöhungen und Einsparungen um 7,9 Milliarden zu entlasten. Und dennoch: Die Mehrheit der Griechen steht hinter ihm, wie Umfragen belegen – so lange der Euro ein Grieche bleibt.

Ja, es sieht duster aus für Europa, aber noch ist Zeit zu reden, Ideologien beiseite zu schieben und Europa plus Euro zusammen zu halten. Ein paar Tage und Nächte – macht was draus! Denn in ein paar Jahren würden unsere Kinder fragen: Warum, zum Teufel, habt ihr das damals vergeigt?