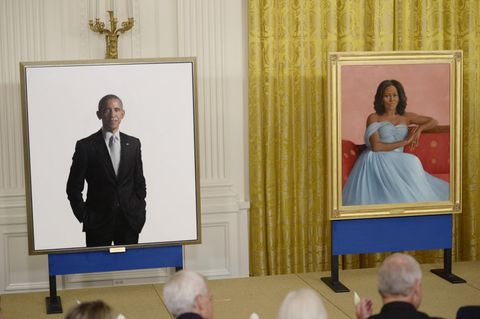

Der Kalte Krieg ist vorbei, doch sein gefährlichstes Erbe ist geblieben: Immer noch lagern Atomwaffen in streng gesicherten Raketenschächten in Europa. Auf ihnen beruht seit Jahrzehnten die Doktrin der gegenseitigen Abschreckung. Umso spektakulärer ist es, was das Weiße Haus am Montag ankündigte: US-Präsident Barack Obama will das Gleichgewicht des Schreckens neu ausbalancieren, die USA wollen die Zahl ihrer Atomwaffen drastisch reduzieren. Dies könnte womöglich den den Weg für einen Abzug der verbliebenen Nuklearwaffen aus Deutschland ebnen.

Seit Monaten ringt die US-Regierung hinter den Kulissen um eine neue Atomstrategie. "Die neue Strategie sieht eine drastische Verkleinerung des Arsenals vor", sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter im Weißen Haus. Washington werde sich zudem verpflichten, keine neuen Nuklearwaffen zu entwickeln. Das von Obamas Vorgänger George W. Bush gestartete Programm zur Entwicklung von Mini-Atombomben gegen unterirdische Bunker werde gestoppt.

Obama will Ernst machen mit der Umsetzung seiner Prager Rede vom April 2009, in der er die Vision einer "Welt ohne Atomwaffen" beschworen hatte. "Um die Denkweisen des Kalten Kriegs zu beenden, werden wir den Stellenwert von Atomwaffen in unserer nationalen Sicherheitsstrategie verringern und andere dazu drängen, dies ebenso zu tun", sagte Obama damals. Das seien keine leeren Versprechungen, heißt es nun im Weißen Haus. Obamas Rede vielmehr sei der Ausgangspunkt für die neue Atomstrategie der USA, die noch in diesem Monat fertiggestellt werden solle.

Hinter Obamas Plänen steht nicht etwa eine Hinwendung zum Pazifismus, sondern eine Neudefinition der Interessen seines Landes. Obamas große Sorge gilt der "Proliferation", also der Verbreitung von Atomwaffen - etwa in Ländern wie dem Iran oder Nordkorea, die den USA feindlich gegenüberstehen. Obama will, dass die großen Atommächte wie die USA oder Russland mit gutem Beispiel vorangehen, ihre Arsenale reduzieren und sich umso dringlicher um eine Eindämmung der Weiterverbreitung bemühen. Nach einem Bericht der "New York Times" soll das US-Arsenal von einigen tausend auf einige hundert Atomwaffen schrumpfen.

Wie die Zeitung weiter berichtete, könnte die neue US-Strategie auch zu einem Abzug der letzten Atomwaffen aus Deutschland führen - ein Ziel das die neue schwarz-gelbe Bundesregierung im Koalitionsvertrag benannt hat. Die USA lagern nach Schätzungen von Experten derzeit im Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz unterirdisch zehn bis zwanzig Atombomben. Büchel ist inzwischen der einzig verbliebene Standort in Deutschland mit Atombomben.

Obamas neuer Strategieentwurf muss mit hartem Widerstand rechnen. Der Präsident setzt sich dem Vorwurf aus, naiv und idealistisch die Sicherheitsinteressen der USA aufs Spiel zu setzen. In vertraulichen Sitzungen wurde offenbar scharf über die neue Strategie gestritten, nach Jahrzehnten der atomaren Abschreckungsdoktrin ist ein Umdenken im Militärapparat nicht leicht. Kritiker sprechen von einem falschen Signal an die atomar ambitionierten Machthaber im Iran und in Nordkorea. Sie weisen darauf hin, dass ein Abzug von Atomwaffen noch lange keine Garantie für den Frieden ist.

Der frühere NATO-Generalsekretär George Robertson etwa kritisierte einen Abzug von Atomwaffen aus den europäischen NATO-Staaten kürzlich als "schädlich für Deutschland und für die Allianz als Ganzes". Ein Abzug könne die Weiterverbreitung eher befördern - etwa wenn das NATO-Land Türkei selbst Atomwaffen anschaffen müsse, um den nuklearen Ambitionen des Nachbarlands Iran entgegenzuwirken. Und in den osteuropäischen NATO-Staaten sei der US-Atomschirm willkommen als Schutz gegen Russland, argumentiert der Brite.

Um derartiger Kritik entgegenzuwirken, betonte das Weiße Haus, dass am Prinzip der Abschreckung festgehalten werden solle. Nur sollten dabei künftig konventionelle Waffen eine "gewichtigere Rolle" spielen, heißt es.