Joe Biden mag der mächtigste Mann der Welt sein, doch dieser eine Wunsch wird ihm bis auf weiteres wohl verwehrt bleiben: "Ich bin es leid, über Trump zu reden. Vier Jahre lang war alles, was in den Nachrichten war, Trump", stoßseufzte der US-Präsident jetzt auf einer Bürgerfragestunde in Milwaukee, Wisconsin. Wenn der "ehemalige Typ", wie Biden seinen Vorgänger nannte, allerdings etwas beherrscht, dann sich ungebeten in den Mittelpunkt zu drängeln. Also Auftritt Donald Trump. Nach Wochen relativer Zurückhaltung rempelt er sich wieder mit seinem bevorzugten Stilmittel, der Beleidigung, nach vorne.

Adressat seiner neuesten Attacke war Mitch McConnell, Top-Republikaner, früherer US-Senats-Chef, zeitweiliger Verbündeter des Ex-Präsidenten, vor allem aber bekannt für seinen skrupellosen Opportunismus. "Übellaunig" sei der, ein "politischer Nichtsnutz" polterte Trump, mithin also schwach und ein Verlierertyp. Und weiter: "Die Republikanische Partei kann mit politischen 'Anführern' wie Senator Mitch McConnell an der Spitze nie wieder respektiert werden oder stark sein."

McConnell, Gesicht des Washingtoner Sumpfs

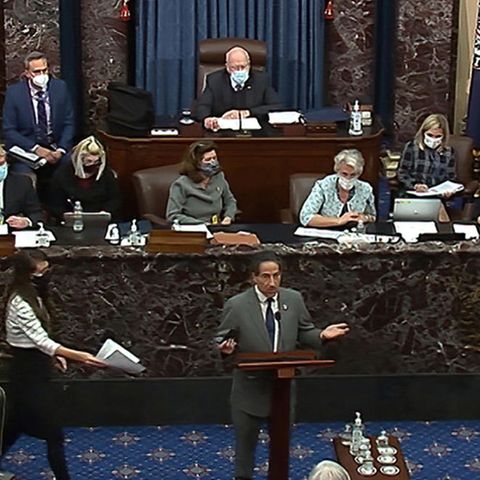

Auslöser der Schimpfarie dürfte McConnells Abfall vom Glauben an den Ex-Präsidenten sein. Obwohl der Senator bei der jüngsten Impeachmentabstimmung gegen die Amtsenthebung Trumps war, hatte er ihm gleichzeitig die volle Verantwortung für den Sturm auf das US-Kapitol gegeben. In Trumps Welt ist das Hochverrat, wofür es Haue mit dem verbalen Morgenstern gibt. Ironischerweise trifft er mit McConnell genau einen dieser Figuren, die wie kaum eine andere für das verkrustete System und die mitunter verlotterten Sitten des politischen Washingtons stehen. Selbst viele Demokraten dürften da applaudieren.

Dass der Wahlverlierer damit den Richtungsstreit in seiner Partei weiter anheizt, wird ihm nicht nur klar, sondern Ziel und Zweck der Übung sein. Denn die Auseinandersetzung innerhalb der konservativen Partei ist ohnehin überfällig, mehr noch: Im Grunde genommen sind Republikaner in ihrer aktuellen Verfassung kaum mehr überlebensfähig. Donald Trump könnte ihnen nun den Rest geben – die Unterstützung seiner Parteifreunde dafür jedenfalls hat er.

Der erhoffte Wandel bleibt aus

Seit sehr vielen Jahren hegen sehr viele Amerikaner den tiefen Wunsch nach einem grundlegenden Politikwechsel im Land. Die Verfassung der Vereinigten Staaten und das politische System sind mehr als 230 Jahre alt und an vielen Stellen arg sanierungsbedürftig. Schon Barack Obama wurde wegen seines Slogans "Change", also Wechsel, in das Weiße Haus gewählt. Doch der Wandel blieb so gut wie aus. Donald Trump bekam seine Chance, weil er noch ein paar Schritte weiterging und überhaupt der erklärte "Nicht-Politiker" war, einer, der nicht konstruktiv gestalten will, sondern "aufräumen", den "Sumpf austrocknen". Wie die Abrissbirne, die einem maroden Gebäude den Rest gibt.

Wie stark das Bedürfnis nach dieser Art von Brandrodung immer noch ausgeprägt ist, zeigt das skurrile Wahlergebnis vom 3. November. Trump hat die Wahl zwar verloren, aber zwölf Millionen Stimmen mehr bekommen als noch 2016. Und kein einziger republikanischer Präsidentschaftskandidat wurde je von so vielen Amerikanern gewählt wie er. Verlieren auf höchstem Niveau. Der Jetzt-Wieder-Immobilien-Magnat mag kein Staatsoberhaupt mehr sein und auch nie mehr werden, aber er ist definitiv der mächtigste Strippenzieher bei den Konservativen. Selbst wenn er als Person ausfallen sollte, stehen schon genügend Nachfolger in den Startlöchern, die seine Mission weiterführen. Die Kinder Ivanka und Donald Jr., Ted Cruz, Senator aus Texas oder der 41-jährige Josh Hawley, der nicht nur auch populistisch, sondern dabei auch noch klug ist.

Die Republikaner driften auseinander

Die Aussicht, dass es die Republikaner zerreißen wird, ist wohl nur noch eine Frage der Zeit. Gesellschaftlich hat die Partei außer "Freiheit für Unternehmen und Waffen" schon lange nichts mehr beizutragen. Und seitdem sich die rechte "Tea Party"-Bewegung innerhalb der Partei breitgemacht hat, driften moderate Republikaner wie Mitt Romney, opportunistische Mal-so-mal-so-Konservative wie Mitch McConnell und der große rechte bis rechtsextreme Rest um Donald Trump endgültig auseinander. Im Grunde bleiben den Republikanern nur zwei Möglichkeiten. Sie ergeben sich völlig dem Trump'schen Populismus (worauf die innerparteilichen Mehrheiten hindeuten) oder eine Seite spaltet sich ab (vermutlich die größere Trump-Fraktion). So oder so: Die New Yorker Abrissbirne mit Wohnhaft Florida hätte diesen einen Aufräum-Job erfüllt.

Allerdings bleibt ein Problem. Das US-System kennt bislang nur das Zwei-Parteiensystem. Eine dritte Kraft, wie etwa liberale Republikaner, würden wegen des Mehrheitswahlrechts bedeutungslos werden - wie es jetzt schon die US-Grünen oder die Sozialisten sind. Doch es gibt Hoffnung auf einen "Change": Umfragen zufolge wünscht sich die Mehrheit der Bürger eine starke, dritte Partei. Und weil bei den Demokraten, deren politischen Strömungen noch vielschichtiger sind als die der Republikaner, in den kommenden Jahren ebenfalls ein Richtungs- und womöglich sogar Spaltungsstreit ansteht, könnten schon allein die realpolitischen Verhältnisse zu mehr Parteienvielfalt im US-Kongress führen.