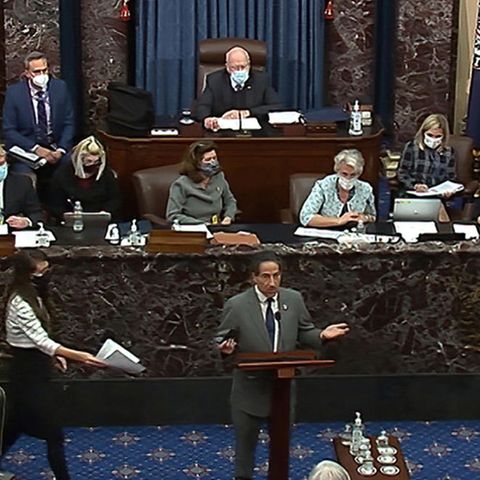

Kaum hatte Mitch McConnell für Donald Trumps Freispruch gestimmt, trat er plötzlich wie ein Chefankläger auf. "Es steht außer Frage, vollkommen außer Frage, dass Präsident Trump praktisch und moralisch verantwortlich ist, die Ereignisse dieses Tages ausgelöst zu haben", sagte der mächtige republikanische US-Senator über die Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar. Einer "schändlichen Verletzung seiner Pflichten" habe sich Trump schuldig gemacht.

Da rieben sich auch die Demokraten kurz verdutzt die Augen: Genau deswegen hatten sie Trump doch angeklagt, genau deswegen wollten sie den Rechtspopulisten für immer von politischen Ämtern ausschließen. Doch McConnell wäre nicht McConnell, hätte er nicht schnell das große Aber hinzugefügt: Der Senat habe nun einmal nicht die Befugnis, über einen früheren Präsidenten zu richten, urteilte der einflussreiche Chef der Republikaner im Senat. Trump sei jetzt Privatbürger – und müsse sich als solcher gegebenenfalls vor einem Strafgericht verantworten.

Mitch McConnell: kein Widerspruch, sondern Methode

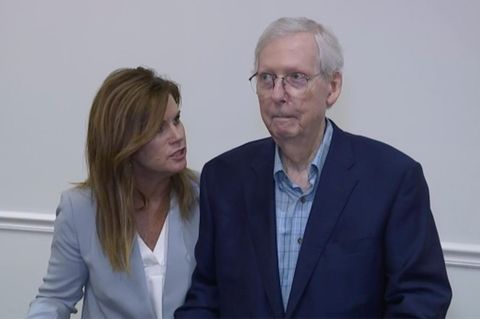

Ein typischer McConnell, könnte man sagen. Was wie ein Widerspruch aussieht, ist bei dem 78-Jährigen immer wieder zu beobachten. So oft, dass mit einiger Berechtigung davon ausgegangen werden kann, dass dahinter Methode steckt. Wichtigster Grundsatz offenbar: sich nicht festnageln lassen! Heißt im konkreten Fall: Trump besser nicht impeachen, denn man weiß nie, ob einen die Verurteilung eines Präsidenten, der schon aus dem Amt ausgeschieden ist, irgendwann mal einholt. Dafür Trump aber dennoch öffentlich an den Pranger stellen, denn das politische System als regulären Playground für die eigenen Machtspielchen will man sich schließlich nicht kaputt machen lassen – etwa durch einen Putsch wie am 6. Januar. Und ohne eine unberechenbare Figur wie Trump wäre man im Zweifelsfall auch besser dran (sollte er einmal verurteilt werden).

Schon im Schritt zuvor hatte sich McConnell ähnlich verhalten. Um es sich nicht mit den vielen Trump-Anhängern in der Grand Old Party zu verscherzen, kommentierte er dessen fälschliche Erzählung, die Präsidentschaftswahl sei ihm gestohlen worden, mit den Worten, dass es legitim sei, dass der Präsident seine Zweifel äußere und diese überprüfen lasse. Die Wahl aber tatsächlich in der gemeinsamen Sitzung der beiden Kongresskammern anzufechten und gar zu annullieren, das ging McConnell dann doch eindeutig zu weit. In einer Telefonkonferenz unter den republikanischen Senatoren verteidigte er seine Stimme für die Bestätigung des Wahlsieges von Joe Biden als die "konsequenteste, die er je abgegeben" habe. Seine republikanischen Senatskollegen ermahnte er, es nicht zu weit zu treiben. Der Sturm aufs Kapitol zeigt, dass er damit nicht wirklich durchdrang.

McConnell: Hinter den Kulissen lässt sich mehr erreichen

Eher selten muss McConnell seine Strippen derart öffentlich ziehen wie zuletzt rund um das zweite Impeachment Trumps. Er arbeitet viel lieber hinter den Kulissen. Dort, wo sich die Regeln der Demokratie aufweichen und die eigenen Interessen mit allerhand Kniffs womöglich besser durchsetzen lassen als in den Parlamenten und im ständigen Werben um Wählerstimmen. McConnell beherrscht diese Machtspiele, wie politische Beobachter immer wieder bestätigen, wie wohl kein Zweiter. Man kann das je nach Sichtweise gewieft finden oder als Mauschelei bezeichnen. Es ist aber nicht zuletzt diese Art der Politik in Washington, die mit der Zeit jenes Misstrauen geschaffen hat, das letzten Endes einem Donald Trump ermöglichte, mit dem Wettern gegen das "Establishment" in Washington an die Macht zu kommen. Misstrauen, dass sich auch unter den US-Politikern selbst gefestigt hat, was sich in der aktuell sichtbaren Polarisierung überdeutlich zeigt. Konstruktive Politik wird in den USA seit geraumer Zeit allzu häufig vermisst.

Als McConnells Meisterstück gilt die konservative Prägung der US-Justiz – und zwar nicht nur auf der obersten Ebene. Mit der Ernennung von Amy Coney Barrett zur Supreme-Court-Richterin scheint das Lebenswerk des Strippenziehers weitgehend vollendet. Denn nun ist die republikanische Mehrheit im Obersten Gericht der USA für viele Jahre gefestigt. Dass der Republikaner-Chef noch 2016 die Ernennung von Supreme-Court-Richtern im Wahlkampf für tabu erklärte und blockierte, überrascht nicht. Es musste verhindert werden, dass Barack Obama am Ende seiner Amtszeit noch einen liberalen Verfassungsrichter installieren konnte. Als jedoch wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl die liberale Richterikone Ruth Bader Ginsburg starb, war die Chance gekommen, die McConnell nicht verstreichen lassen konnte. Diesmal setzte er die Ernennung einer Supreme-Court-Richterin im Wahljahr durch und sicherte so die konservative Prägung auf Jahre hinaus.

Wie ein Charakter aus "House of Cards"

Was das für die Rechtsprechung in den USA bedeuten wird – beispielsweise für das Recht auf Abtreibung, das in den USA höchst umstritten ist – wird sich wohl erst zeigen, nachdem die Unruhe durch den Machtwechsel und das Impeachment abgeebbt ist. Für Mitch McConnell war die Supreme-Court-Entscheidung der weit wichtigere Triumph als es der Sieg Trumps und seiner Partei bei den Wahlen gewesen wäre. "Wahlen kommen und gehen", sagte McConnell vor der Ernennung von Amy Coney Barrett. "Politische Macht ist niemals dauerhaft. (...)" Doch die Demokraten "werden für eine lange Zeit nicht in der Lage sein, hieran allzu viel zu ändern."

So also geht offenbar Machtpolitik in Washington. So setzt man seine politischen Interessen auf Dauer durch. Hinter den Kulissen, eher am Rande der demokratischen Institutionen. Mitch McConnell sei "ein Mann, wie ihn sich die Macher der Serie 'House of Cards' nicht besser hätten ausdenken können", schrieb die "Süddeutsche Zeitung". Und welchen Satz prägte Frank Underwood, die von Kevin Spacey gespielte Hauptfigur der Serie doch in der zweiten Staffel? "Demokratie ist so was von überschätzt." Vor allem – natürlich – bei den Wähler:innen.

Quelle: Nachrichtenagentur AFP; "Axios"; "Süddeutsche Zeitung"; "Augsburger Allgemeine"; "Courier Journal"