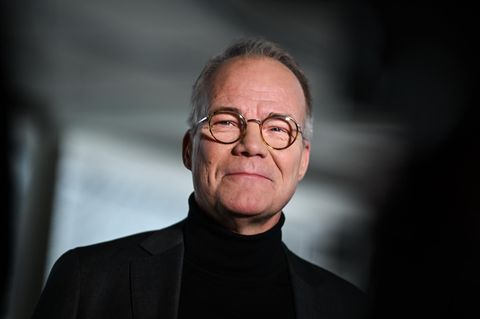

"Manche der Frauen haben eine lange Anfahrt hinter sich. Sie kommen aus irgendeinem bayerischen Dorf und glauben, hier erwarte sie die Vorhölle“, sagt Friedrich Stapf. Er trägt ein Hawaiihemd mit grünen Blättern, Maske und – wenn er sie zur Begrüßung für einen Moment herunterzieht – dahinter ein Lächeln. Seine Privatklinik ist lichtdurchflutet. Es gibt zwei Räume für Vorgespräche, außerdem sein Büro, den Operationssaal und zwei Aufwachräume, ein großer und ein kleiner mit nur zwei Betten. An der Eingangstür hängt Mick Jagger mit Mundnasenschutz und einem Kussabdruck darauf. Wo sich seine Klinik befindet, soll nicht genannt werden, auch wenn sich die Adresse im Netz leicht finden ließe. Man könnte es dem Arzt als Werbung für Schwangerschaftsabbrüche auslegen.

Seit 40 Jahren führt Friedrich Stapf Abbrüche durch. In seiner Klinik macht er alle Eingriffe selbst. Dreizehn Frauen sind an diesem Vormittag gekommen – dreizehn Entscheidungen. Da ist die Zwanzigjährige, die gerade ihr Studium begonnen hat und sich zu jung fühlt für eine Familie; mit ihrem Freund ist sie erst seit kurzem zusammen. Eine 37-jährige Mutter von vier Kindern, die keine Kraft mehr hat für einen Nachzügler. Eine 28-Jährige, die keine Kinder möchte und die eigentlich mit der Pille verhütet.

Die Zahl der Ärzte und Kliniken, die Abtreibungen anbieten ist um 40 Prozent gesunken

Der Abbruch findet unter Vollnarkose statt. "Schlafen Sie gut", sagt die Anästhesistin liebevoll. "Träumen Sie sich lieber an das Meer oder in die Berge?" Über ein Saugröhrchen durch die Vagina in die Gebärmutter wird der Fötus abgesaugt. Nach einer Viertelstunde ist der Eingriff vorbei. "Das ist das Schwangerschaftsgewebe", sagt Stapf, "die Fruchtblase und diese Flusen sind der Mutterkuchen." Er schickt jedes Röhrchen mit Gewebe ins Labor zur Überprüfung.

Jede fünfte Frau hat laut Statistik in ihrem Leben einmal abgetrieben. Doch zwischen 2003 und 2018 ist die Zahl der Arztpraxen und Kliniken in Deutschland, die diesen Eingriff durchführen, um 40 Prozent zurückgegangen. "Nur wenige Mediziner wollen mit diesem Thema in Verbindung gebracht werden", sagt Stapf. Und er weiß auch, warum. Zeitweise standen täglich Vertreter der "Lebensschutz"-Bewegung vor seinen Kliniken in München und Stuttgart, letztere hat er inzwischen aufgegeben.

"Das waren zum Teil militante Abtreibungsgegner, die mich im Internet oder in der Presse schlecht gemacht haben." Ihm mache das nicht viel aus, sagt er schulterzuckend: "Schlimmer ist, dass auch meine Patientinnen in den Dreck gezogen wurden." Früher hat Stapf, selbst protesterfahren als 68er, seinen Mercedes mit dem Starnberger Kennzeichen "STA-PF-218" in die Einfahrt gestellt und auf der Anlage "Sympathy for the Devil" von den Rolling Stones gespielt. Heute können die Frauen ihn weitestgehend unbelästigt erreichen.

Absichtlich kein Sichtschutz im Aufwachraum

Ein paar Sonnenstrahlen scheinen durch die verdeckten Fenster im Aufwachraum. "Wir verzichten bewusst auf Sichtschutz zwischen den Betten", erklärt Stapf. Für die Frauen, die nach der Vollnarkose langsam zu sich kommen, sei es hilfreich, einander zu sehen und zu wissen, dass sie nicht allein mit ihrem Problem sind. Eine Arzthelferin stellt einen Teller mit Butterkeksen und Salzstangen ab, schenkt Cola ein, rührt viel Zucker in den Kaffee. "Erleichtert" fühle sie sich jetzt, sagt eine junge Patientin. "Und müde, sehr müde." Sie lächelt matt. Die Anspannung ist von ihr gefallen. Noch eine Stunde ruht sie sich aus, dann wird sie nochmals untersucht, bevor ihr Partner sie abholen kann, der draußen schon wartet.

Warum es für Frauen noch immer nicht gerecht zugeht

50 Jahre nach dem berühmten "Wir haben abgetrieben"-Titel blickt der stern in einer Themenwoche auf Frauen und Gleichberechtigung. Was hat sich getan, wo stehen wir?

Fakt ist: Noch immer kämpfen Frauen in vielen Bereichen für die gleichen Rechte und Privilegien wie Männer. Dabei wollen sie einfach nur #dasGleicheBitte.

Was für jede der Frauen eine schwere Entscheidung ist, ist für Stapf Routine. Und doch geht er auf alle Patientinnen persönlich ein, nimmt sich Zeit, erklärt, tröstet, verabschiedet jede mit ein paar Worten. Er weiß, dass der Eingriff für viele belastend ist. Darum ist es ihm wichtig, dass es in seiner Klinik möglichst entspannt zugeht. Fast ein Drittel aller Abbrüche in Bayern werden bei ihm gemacht – etwa 3000 pro Jahr.

Sein Schlüsselerlebnis hatte Friedrich Stapf 1968 als Medizinstudent. Er begleitete seine 23-jährige Freundin zu einer Abtreibung. Ohne Betäubungsmittel. Stapf fiel in Ohnmacht. Später führte er in seinem Wohnheim heimlich Schwangerschaftsabbrüche durch. "Als Student in der Frauenklinik in Wiesbaden habe ich gesehen, mit welchen Verletzungen Frauen nach illegalen Abbrüchen eingeliefert wurden," sagt er. Manche hatten sich Seifenlauge in die Gebärmutter gespritzt und waren am ganzen Körper schwarz angelaufen, andere hatten nach verpfuschten Eingriffen schwerste Komplikationen, einige Frauen starben an inneren Blutungen. Da ungewollt Schwangere schon zu allen Zeiten Wege gesucht haben, sei es doch besser, ihnen fachgerecht und vor allem empathisch zu helfen, so Stapf. "Wenn eine Frau nicht schwanger sein will, dann ist das nicht rechtswidrig, sondern in Ordnung."

Eigentlich könnte er längst im Ruhestand sein.

Seit Jahren kämpft er für die Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruchs: Friedrich Stapf war an der Entstehung des aktuellen "Beratungsmodells" beteiligt, immer wieder stritt er mit Politikerinnen und Politikern; 1998 verklagte er den Freistaat Bayern vor dem Bundesverfassungsgericht erfolgreich wegen des Verbots ambulanter Schwangerschaftsabbrüche. Seine Sammlung von Gerichtsurteilen, Beschlüssen, Unterlagen und Presseberichten zum Thema ist inzwischen recht umfassend.

Mit seinen 75 Jahren könnte er längst im Ruhestand sein. Doch er findet keinen Nachfolger. Die Angst, an den Pranger gestellt zu werden, halte Ärzte davon ab, den Eingriff anzubieten, so Stapf, und auch das juristisch komplizierte Terrain. Also arbeitet er weiter an drei Tagen in der Woche.

Es ist Nachmittag geworden in der Klinik, der Operationssaal ist geräumt. Die Betten im Aufwachraum sind leer. Stapf beginnt mit den Vorgesprächen für die Folgetage. Bei jeder Patientin nimmt er einen Zettel und malt mit einem Kugelschreiber die Gebärmutter auf, um den Eingriff zu erklären. Auf die Uhr schaut er dabei nicht. Wenn er spürt, dass eine Frau unsicher oder traurig ist, spricht er mit ihr über ihre Zweifel. "Es ist nicht so, dass Frauen sich nicht mehr umentscheiden können, bloß, weil sie schon bei mir in der Praxis sind", so Stapf. Das sagt er auch seinen Patientinnen.

Frauen müssen beide Möglichkeiten offenstehen

Die Frau, die ihm nun gegenübersitzt, ist Anfang 30. Sie sagt, sie habe Angst, dem Kind nicht genug Sicherheit bieten zu können. Stapf reicht ihr Taschentücher und hört zu. "Wenn Sie es sich anders überlegen, kommen Sie einfach nächstes Jahr mit dem Kinderwagen vorbei." Von 100 Frauen entscheiden sich etwa 15 doch noch gegen den Abbruch. Aus seiner langjährigen Erfahrung weiß Stapf, dass ein liberaler Umgang mit dem Thema auch deshalb so wichtig ist: Frauen müssen die Gewissheit haben, dass ihnen grundsätzlich beide Möglichkeiten offenstehen. Nur dann können sie ohne Druck entscheiden. Verbote erreichen das Gegenteil.