"Da ist sie!" Franz Josef Knobloch zeigt auf den Bildschirm, auf dem ein Video läuft. Ein junges Mädchen mit langen, dunkelblonden Haaren. Ein kurzes Kinderlachen. Hinter der runden Brille neugierige Augen, vertieft in ein Buch über die Schöpfung. Die Lieblingsjeans, die mit den Fransen. Das schwarze T-Shirt mit dem großen Pferd, das sie so gern anzog. Dann ist Marie Christin verschwunden. In ihrem fast unberührten Zimmer liegen noch die Barbie-Puppen und die Diddl-Figuren. Aber dahin möchte der Mann mit den feuchten Augen nicht mehr gehen. Denn sonst läuft bei dem 51-jährigen Vater ein ganz anderer Film ab.

Es ist 17.45 Uhr

am 4. Januar 2005, als seine Frau Birgit und die elfjährige Marie Christin in ihrem Ford Fiesta vor dem Autobahnkreuz Landstuhl am Ende eines Staus stoppen müssen. Vor ihnen ein Lastwagen, hinter ihnen ein Personenwagen, in dem eine Mutter mit zwei Kindern sitzt. Von hinten nähert sich ein 15 Tonnen schwerer Sattelzug, der Portugiese João A. am Steuer. Der Koloss rast auf das Stauende zu, kracht mit 78 Stundenkilometern nahezu ungebremst auf. Zermalmt das erste Auto und schleudert den Fiesta so zur Seite, dass er zertrümmert auf dem Dach liegen bleibt.

Franz Josef Knobloch, von seiner Arbeit als Schichtführer einer Brauerei nach Hause gekommen, hört um 21 Uhr im Radio von einem schweren Unfall. Besorgt versucht er, seine Frau auf deren Handy zu erreichen. Eine Männerstimme meldet sich: "Hier ist der ADAC. Wir sind mit Aufräumarbeiten am Kreuz Landstuhl beschäftigt. Sind Sie der Mann?"

Im Krankenhaus Homburg erfährt Knobloch, dass seine 45-jährige Frau genau wie die Insassen des anderen Wagens sofort tot war. Marie Christin lebt noch. "Schatz, es wird alles gut", sagt er am Bett der Bewusstlosen, singt "Lalelu" und "Weißt du, wie viel Sternlein stehen?". Aber die Tochter, die so gern ritt und tanzte und in die fünfte Klasse einer Hochbegabtenschule ging, die Gitarre, Flöte und Geige spielte, hat zu schwere Gehirnschäden. "Sie starb in meinen Armen. Ich wollte dabei sein, als die Maschinen am nächsten Tag abgestellt wurden."

Noch am Abend des Unfalls war dem portugiesischen Fahrer Blut abgezapft worden. Ergebnis: A. hatte Cannabis im Körper. Für Franz Josef Knobloch wirkte es fast wie Hohn, als das Amtsgericht Zweibrücken gegen den Lkw-Fahrer nicht mehr als 30 Monate Haft verhängte: "In Deutschland ist es wohl ein Kavaliersdelikt, wenn jemand Drogen nimmt und dann Menschen totfährt."

Kiffer am Steuer - längst kein Einzelfall mehr. Was lange als Problem einer Randgruppe unterschätzt wurde, ist zu einer neuen Gefahr geworden, in die jeder geraten kann und die jetzt auch den Verkehrsgerichtstag in Goslar alarmiert. Dort diskutieren führende Juristen, wie die bedrohliche Entwicklung zu stoppen ist. Nicht nur Haschisch, sondern auch härtere Drogen machen Deutschlands Straßen zunehmend unsicher. Allein in Hamburg wurden im vergangenen Jahr mehr als 2500 Fahrer gestoppt, die unter Drogen standen - zehnmal so viele wie im Jahr 2000. In Rheinland-Pfalz stieg die Zahl der Rauschgiftfahrten in zwei Jahren fast um die Hälfte an, in Frankfurt binnen zwölf Monaten um 30 Prozent.

Bei Kontrollen von jungen Fahrern werden inzwischen oft mehr Drogenverdächtige als Alkoholsünder ertappt: In Disco-Nächten, vor und nach den "Raves" und "Moves" der mobilen Spaßgesellschaft, aber auch auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen. Hanf-Raucher und Ecstasy-Schlucker, Konsumenten von "Koks" und "Speed" setzen sich so selbstverständlich hinters Lenkrad, als hätten sie eine Tasse Kaffee gekippt.

Auch "Normalos" werden zunehmend mit Stoff erwischt. So zog ein Paketausfahrer bei Bad Oldesloe eine Haschplatte aus seinen Jeans, aus der er ein großes Stück herausgebrochen hatte, um sich zum Frühstück eine "Tüte" zu bauen. In Hamburg rollten zwei Elektromonteure mit ihrem Werkstattwagen vor eine Drogenberatungsstelle, um sich dort bei Dealern mit Crack zu versorgen. Und der Fahrer eines Mittelklassewagens nahm nicht mal den Schlauch seiner Haschisch-Wasserpfeife aus dem Mund, als er an der Elbe in eine Kontrolle fuhr.

"Wir machen keine Hexenjagd auf Konsumenten, die zu Hause ihre Tüte dampfen", sagt Peter Kellerer, Oberkommissar in der Hansestadt. "Aber es ist schon verrückt, wie wenig Unrechtsbewusstsein junge Kiffer oft zeigen, wenn man sie mit Stoff auf der Straße erwischt." Kellerer, der zu den Pionieren im Kampf gegen Drogen im Verkehr zählt, hat allein fünf Pizzafahrer aus dem Verkehr gezogen, die Hanfprodukte genossen hatten. Dazu ein paar "vollgekokste Berufs-Lkw-Fahrer". Und in den letzten Monaten erwischten Hamburger Polizeibeamte vier Fahrschüler, die sich vor dem Unterricht mit verbotenen Substanzen Mut gemacht hatten. Einer rauchte am Abend vor seiner ersten Fahrstunde gleich mehrere Joints.

Während die Unfälle unter Alkoholeinfluss in den vergangenen Jahren bundesweit zurückgingen, hat sich die Zahl der Crashs unter Rauschgift seit der Jahrtausendwende nahezu verdoppelt. Im Jahr 2004 waren es 1521, bei denen 667 Schwerverletzte und 60 Tote gezählt wurden. Die Zahl der bei Drogenunfällen Getöteten stieg im Zeitraum von zehn Jahren um 150 Prozent. Manfred Möller, Professor für Toxikologie an den Unikliniken des Saarlandes, rechnet sogar mit 1000 Toten pro Jahr: "Die Dunkelziffer in diesem Bereich ist sehr hoch."

Immerhin gibt es rund

zwölf Millionen Deutsche, die nach Expertenschätzungen schon Drogen genommen haben. Über drei Millionen haben im letzten Jahr gelegentlich oder regelmäßig Cannabis geraucht. An die 100 000 Rauschgiftkonsumenten, schätzt der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (BADS), setzen sich immer wieder high ans Steuer. Doppelt schlimm: Die meisten Hanffreunde sind unter den jungen Leuten, die schon ohne Dröhnung die größte Risikogruppe auf den Straßen stellen.

Für sie ist Cannabis oft so trendy wie der neue Klingelton auf dem Handy. 32 Prozent aller 12- bis 25-Jährigen haben mindestens schon einmal illegale Drogen probiert, ermittelte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Dazu zählen fast ausnahmslos die Besucher der HipHop-Hütten und Techno-Tempel. 94 Prozent aller Szenegänger gestanden in einer Studie für den Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, in Tanzschuppen regelmäßig zu haschen und danach noch selbst Auto zu fahren.

Viele davon sind, so formuliert es die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), "high-sensation-seekers". Gemeint sind Draufgänger, die ein "ganzes Bündel riskanter Einstellungen" zeigen. Etwa ein Drittel dieser Altersgruppe sucht ständig den Nervenkitzel und ist dabei besonders anfällig für Stimulanzien. Sitzt einer von ihnen am Steuer, steigt das Risiko, im Verkehr auf der Strecke zu bleiben, auf das Dreifache. Das beweist eine Auswertung von 3400 tödlichen Unfällen durch die BASt.

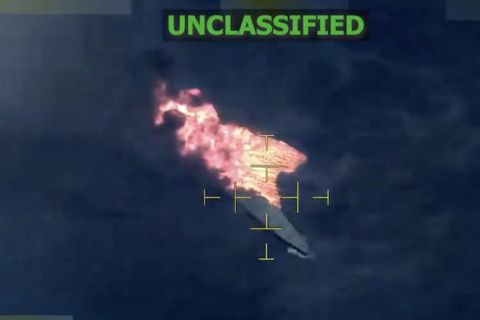

Auf der A 4 zwischen Köln und Olpe löste ein bekiffter 26-jähriger Marokkaner mit seinem BMW ein Inferno aus, als er einen Tanklaster mit 30 000 Liter Sprit an Bord rammte, der daraufhin von der Wiehltalbrücke in den Abgrund fiel. Der Fahrer verkohlte in dem explodierenden Wrack. Beinahe wäre daraus Deutschlands teuerster Autounfall geworden. Rund 200 Millionen Euro hätte ein Neuaufbau der Brücke gekostet, weil 1100 Grad heiße Flammen die Träger verformt haben. Nun wird für 7,2 Millionen saniert.´

Polizeikommissar Thomas Jung aus Ludwigshafen gruselt es noch heute, wenn er an die "Schwarze Serie" in seinem Bereich zurückdenkt: 14 Tote bei fünf Drogenunfällen innerhalb eines halben Jahres, darunter fünf junge Leute, die in einem Mercedes auf einer Rheinbrücke verbrannten.

Ein Samstagabend

vorletzte Woche. Jung steht auf der Konrad-Adenauer-Brücke und versucht, mit seinem Team Verdächtige aus dem Verkehr zu fischen. Ein Reggae-Konzert in der Nähe. Vollmond. Gegen 22 Uhr wird ein junger Fahrer mit "Kuhaugen" in eine abgesperrte Fahrspur gewinkt. "Hallo, wir machen Alkohol- und Drogenkontrollen", sagt Jung zu dem Fahrer des roten Golf und leuchtet ihm mit einer Taschenlampe in die Pupillen. Die müssten sich sofort zusammenziehen, wäre er clean. Sie bleiben weit. Jung bittet um den Führerschein, fragt nach dem Alter, nach dem Ort der Autozulassung, möchte das Radio leiser gestellt haben - alles fast gleichzeitig. Ein Test der "geteilten Aufmerksamkeit", wie die Beamten das nennen. Der 21-jährige aus Brühl vermasselt ihn genauso wie die Aufforderung, mit geschlossenen Augen 30 Sekunden abzuschätzen. Genug Indizien, um den apathischen Schlacks aus dem Golf zu bitten, in dem der Aschenbecher von Kippen überquillt.

"Wir checken nicht etwa jeden Fahrer, der zur Zielgruppe der 18- bis 25-jährigen gehört", sagt Jung, "wir versuchen, Szenen zu erkennen und ein Mosaik zusammenzusetzen." Tief hängende Hosen und umgedrehte Baseballmützen sprechen für HipHop-Leute, die gern mal einen Joint rauchen. Eng anliegende Oberteile sind in der Techno-Szene beliebt. "Die nehmen gern Amphetamine, sind oft hibbelig drauf und haben die Musik im Auto laut aufgedreht", sagt der Kommissar. "Die Automarke spielt keine Rolle, aber wenn der Wagen eine fahrende Müllhalde ist, dann ist das ein Kandidat für uns."

Der aus dem roten Golf wird zum Urintest gebeten, für den er mit einem Plastikbecher zwischen zwei Streifenwagen verschwindet. Drei Tropfen genügen für den freiwilligen Test, den die Ludwigshafener Polizei neben Speichelprüfgeräten seit mehreren Jahren einsetzt. Sie werden in ein kleines Gerät pipettiert, das nach wenigen Minuten Verdacht auf Cannabis und Kokain anzeigt.

Den Beweis, dass jemand wirklich unter Stoff steht, kann nur die Blutprobe liefern. Jährlich rund 1000-mal untersucht allein das Institut für Rechtsmedizin an der Saar-Uni gezapftes Blut auf Drogensubstanzen. "Bei über 90 Prozent ist das Ergebnis positiv", sagt Professor Manfred Möller. Dabei finden die Laborfahnder harte Drogen wie Heroin, das zu stark verzögerten Reaktionen führt, und Kokain, das die Risikobereitschaft extrem erhöht. "Weiche" Drogen am Steuer gibt es für den Toxikologen nicht: "Auch Cannabis macht so euphorisch, dass sich die Leute im Auto durch Musik und Lichtreklame leicht ablenken lassen. Das Zusammenspiel zwischen Wahrnehmung, Orientierung und Entscheidungen und auch das räumliche Sehvermögen sind gefährlich gestört" (siehe Kasten).

Weil unter Wissenschaftlern unumstritten ist, dass Gift im Blut gefährlich für den Straßenverkehr ist, hat sich der Gesetzgeber für null Toleranz entschieden: Kein Grenzwert wie Promille beim Alkohol. Kein Rankiffen oder Rankoksen an ein Limit. Fahrer, die mit Spuren einer illegalen Substanz im Blut erwischt werden, sind dran. Bußgeldbescheid über mindestens 250 Euro, ein Monat Fahrverbot und vier Punkte in Flensburg, wenn nichts passiert ist (Ordnungswidrigkeit nach Paragraf 24a Straßenverkehrsgesetz). Wer Schlangenlinien fuhr oder mit anderen Verstößen auffiel, dem droht wegen einer Straftat sogar Haft (Paragraf 316 Strafgesetzbuch).

Für Michael Hettenbach, Verkehrsrechtsanwalt aus Ludwigsburg, ist die rigide Null-Regel, jedenfalls gegenüber Hanfrauchern, ungerecht: "Bei Alkohol werden Autofahrer auch nicht zur totalen Abstinenz gezwungen." Sein Mandant Stefan B. hatte an einem Novemberabend einen Joint geraucht. Als der Arbeiter am nächsten Mittag wegen einer anderen Sache bei der Polizei auftauchte, wurde ihm wegen "körperlicher Auffälligkeiten" Blut entnommen. Darin fanden sich 0,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blut - eine kaum noch messbare Menge des Cannabis-Wirkstoffs, die weniger als 0,1 Promille Alkohol entspricht.

Weil Amts- und Oberlandesgericht Stefan B. trotzdem zu Geldbuße und Fahrverbot verdonnerten, erhob Hettenbach Verfassungsbeschwerde. Und Deutschlands höchste Richter gaben ihm im Dezember 2004 Recht: Die Analysetechnik ist inzwischen so weit verfeinert, dass damit auch winzigste THC-Reste aufgespürt werden können, die womöglich keine Wirkung mehr auf einen Fahrer haben. Deshalb entschied das Verfassungsgericht: keine Verurteilung wegen einer Ordnungswidrigkeit mehr unter einer Mindestgrenze von einem Nanogramm THC pro Milliliter Blut.

Eine neue Studie

der Universität Maastricht hat den Nebel um den Hanf weiter gelichtet. Die Forscher ließen 20 Gelegenheitskiffer szeneübliche Joints und Placebo-Tüten rauchen und setzten sie dann vor Computer, um ihre Reaktion und Motorik zu testen. Psychologe Jan Ramaekers: "In den ersten zwei Stunden sind die Verschlechterungen sehr stark, aber unter zwei Nanogramm THC sehen wir keine relevanten Beeinträchtigungen mehr." Dieser Wert wird üblicherweise nach vier Stunden erreicht.

Die Untersuchung, vom BADS und der Polizeiführungsakademie in Münster finanziert, wird für neue Diskussionen sorgen. Denn die Forscher halten es nun erstmals für möglich, einen Grenzwert für Haschisch festzulegen: "Ein Limit von fünf bis zehn Nanogramm THC könnte beeinträchtigte Fahrer verlässlich von unbeeinträchtigten trennen, die noch Rückstände im Blut haben." Ramaekers: "Fünf Nanogramm wären grob vergleichbar mit 0,5 bis 0,7 Promille Alkohol." Kein Grund zur Entwarnung für Haschfreunde. Zwar sollte der aktive Stoff normalerweise nach einer Nacht abgebaut sein. Aber gerade bei heftigen Kiffern kann das länger dauern. Und der Führerschein bleibt bei jedem Drogenkontakt in Gefahr.

In vielen Bundesländern meldet die Polizei jeden Rauschgiftfund - egal, ob im Wagen, in der Wohnung oder in der Jackentasche - an die zuständige Führerscheinstelle. Die deutet Drogenbesitz als starkes Indiz für Eigenkonsum, der "Zweifel an der Kraftfahreignung" auslöst, und kann zur Klärung vorsorglich zum "Idiotentest" bitten. Wer nicht erscheint oder durchfällt, muss seine Pappe abgeben.

"Das Fahrerlaubnisrecht darf kein heimliches Ersatzstrafrecht sein", empört sich Anwalt Hettenbach. Denn für ertappte Rauschgiftfahrer ist der Weg zurück zum Führerschein mit mehr Hürden bestückt als bei Alkoholsündern. Mit Absitzen des Fahrverbots und der Zahlung des Bußgelds ist es nicht getan. Verlangt werden auch Abstinenznachweise, die nur bei amtlich anerkannten Laboren ausgestellt werden. Und das dicke Ende heißt Medizinisch-Psychologische Untersuchung. So kann ein einziges High leicht 1500 bis 2500 Euro kosten.

Eine junge Frau, die ihren Führerschein bei Drogenjäger Jung loswurde, war dennoch nicht böse. Die Hobby-Gärtnerin war dabei aufgeflogen, als sie in ihrem Gewächshaus Cannabis-Pflanzen zwischen Salat und Sonnenblumen zog. Nach der Razzia sollte sie ihren Führerschein auf der Polizeiwache nur für einen Tag abgeben. Sie wollte ihn aber länger dort lassen. Drei Wochen später erschien sie wieder: "Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Ich hab's kapiert. Irgendwann hätte ich vielleicht drei oder fünf Joints am Tag geraucht. Oder jemand totgefahren."

Mitarbeit: Gerald Drissner/Regina Weitz