"Deutscher Herbst", der Begriff sagt schon sehr viel. Er klingt kalt und nüchtern, nach Nebel und Düsternis, nach Stillstand und Depression. Er steht für jene 44 Tage, die am 5. September 1977 begannen, eine "bleierne Zeit", wie sie später für die Geschichtsschreibung kategorisiert wurde. Es war die Zeit, als die Rote Armee Fraktion (RAF) den Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer entführte und einen guten Monat später palästinensische Terroristen einen Urlauberjet aus Mallorca kaperten.

Als sich Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe am 18. Oktober im Gefängnis von Stuttgart-Stammheim selbst töteten, nachdem die Flugzeug-Geiseln in Mogadischu erfolgreich befreit worden waren. Als die RAF-Terroristen kurz darauf ihre Geisel Schleyer erschossen, einer Hinrichtung gleich, und Bundespräsident Walter Scheel am 25. Oktober in einer bewegenden Rede die Verwandten Schleyers um Vergebung bat. Der "Deutsche Herbst" hat unser Erinnerungsbild der RAF geprägt. Denn er hatte die Republik verändert, nicht nur für 44 Tage.

Der "Deutsche Herbst" 1977 - eine Chronologie:

5. September: Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer wird in Köln von einem Kommando der Roten Armee Fraktion (RAF) entführt. Schleyers Fahrer und drei Leibwächter sterben im Kugelhagel. Eine sofort ausgelöste Großfahndung bleibt ohne Erfolg. In Bonn tritt ein "Großer Krisenstab" unter Leitung von Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) zusammen. 6. September: In einem ersten von mehreren Ultimaten an die Bundesregierung drohen die Entführer mit der Ermordung Schleyers, falls nicht elf RAF-Häftlinge freigelassen und an einen Ort ihrer Wahl ausgeflogen würden. Schmidt und der Krisenstab lehnen ab. 7. September: Die Regierung verordnet eine "Kontaktsperre" für inhaftierte RAF-Mitglieder, die Ende des Monats in einem Eilverfahren auch gesetzlich beschlossen wird. 9. September: Ein Hinweis auf Schleyers erstes Versteck in einem Hochhaus in Erftstadt-Liblar südwestlich von Köln wird übersehen. 13. Oktober: In Absprache mit der RAF kapern vier Palästinenser die Lufthansa-Maschine "Landshut" mit 91 Menschen an Bord. Die Luftpiraten bekräftigen die Forderungen der Schleyer-Entführer. Der über 9000 Kilometer lange Irrflug endet am 17. Oktober in Mogadischu (Somalia). Am Tag zuvor hatten die Terroristen in Aden (Jemen) den Flugkapitän erschossen. 16. Oktober: Das Bundesverfassungsgericht weist einen Eilantrag von Schleyers Familie ab, mit der die Regierung zur Freilassung der RAF-Gefangenen gezwungen werden sollte. 18. Oktober: Kurz nach Mitternacht stürmt die Anti-Terroreinheit GSG 9 die Maschine und befreit die Geiseln unversehrt. Bei der Aktion werden drei Terroristen getötet. Schmidts Krisenmanager, Staatsminister Hans-Jürgen Wischnewski, meldet dem Kanzler telefonisch: "Die Arbeit ist erledigt". Wenige Stunden danach begehen die RAF-Häftlinge Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe in Stuttgart-Stammheim Selbstmord. 19. Oktober: Schleyers Leiche wird mit mehreren Kopfschüssen im Kofferraum eines Autos in Mülhausen (Elsass) gefunden.

Der Überfall in der Vincenz-Statz-Straße

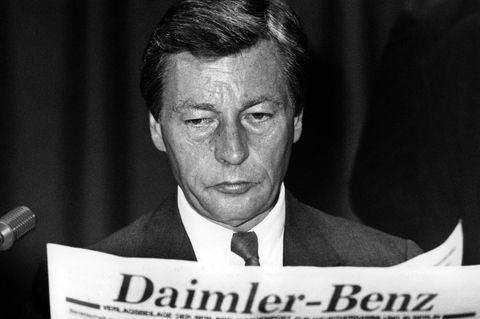

Es ist deshalb schon erstaunlich, wenn der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt heute in einem "Zeit"-Interview auf die Frage, woran er sich erinnere, wenn er an den 5. September 1977 denke, antwortet: "An gar nichts". Ein anderer, dessen Leben vom Kampf gegen die RAF geprägt war, kann sich noch sehr gut erinnern. Horst Herold, der damalige Präsident des Bundeskriminalamtes, hatte gerade einen Kollegen vom Verfassungsschutz beim Wandern in Bayern besucht, als ihn die Nachricht der Entführung erreichte.

In der Kölner Vincenz-Statz-Straße hatten die Terroristen mit Sturmgewehren und Pistolen auf den Dienstwagen und ein Begleitfahrzeug von Schleyer geschossen. Sein Fahrer und drei Polizisten starben, nur Schleyer überlebte unverletzt. Horst Herold raste auf der Autobahn zurück nach Bonn und gab per Funktelefon den Befehl einer Ringfahndung durch. Seinen geplanten Urlaub verschob er zum dritten Mal.

"Wir haben den Bezug zur Realität verloren"

Es war nicht nur das brutale Morden der Terroristen, das in der kollektiven Erinnerung haften blieb. Es war auch die Reaktion des Staates. Der politische Alltag legte eine Pause ein, die parlamentarische Kontrolle war außer Kraft gesetzt, die maßgeblichen Entscheidungen wurden in Krisenstäben getroffen. Dort saßen die wichtigsten Minister und Staatsekretäre mit dem Kanzler zusammen, die Vorsitzenden der Parteien, die Leiter der Sicherheitsbehörden, in den heißen Phasen wurde fast Tag und Nacht getagt. "Wir saßen da wie in einem Raumschiff, ich habe den Bezug zur Realität fast verloren", erzählte Horst Herold in einem Gespräch mit dem stern.

Was genau geredet und beschlossen wurde, ist bis heute nicht bekannt: Die Mitglieder der Krisenstäbe hatten sich einem Geheimhaltungspostulat unterworfen, Aufzeichnungen von damals sind bis heute gesperrt. Auch die Kontrolle durch die Medien fand eine Zeit lang nicht mehr statt. Die Regierung hatte eine Nachrichtensperre verhängt, an die sich die Journalisten bereitwillig hielten.

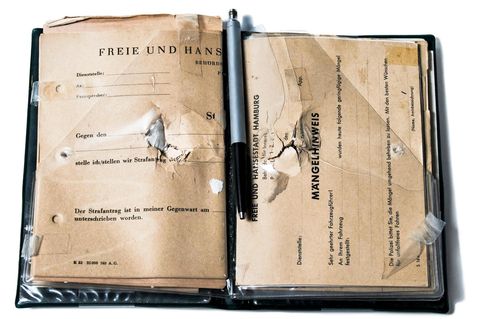

Herold baute die Computerfahndung aus

Horst Herold baute in dieser Zeit das Computersystem im BKA weiter aus. Er sammelte Namen, Spuren und Hinweise von Terroristen, aber auch aus ihrem Umfeld. Ein Bericht aus dem Jahr 1979 listete 37 Dateien und Karteien auf, in denen 4,7 Millionen Namen und 3100 Organisationen registriert waren. Herold erfand die positive und negative Rasterfahndung zur gezielten Suche nach Verdächtigen, sie gehört bis heute zu den Fahndungsmethoden der Polizei. Die Regierung reagierte auf die terroristische Bedrohung damals mit zahlreichen Sondergesetzen. Das Kontaktsperregesetz untersagte inhaftierten RAF-Terroristen, Besuch zu empfangen und miteinander zu reden. Selbst ihre Anwälte durften sie nicht mehr sehen, ein herber Eingriff in die Rechte eines Inhaftierten. Die Kontaktsperre war der Höhepunkt einer Reihe von neuen Regelungen: Verteidigerausschluss, Verschärfung der Haftbedingungen, Gerichtsverhandlung auch in Abwesenheit der Angeklagten - was damals beschlossen wurde, war auch mit Vorbild für die Anti-Terrorgesetze nach dem 11. September 2001. Die RAF wirkte weit über den "Deutschen Herbst" hinaus.

"Regierung hätte kühler reagieren müssen"

"Die Regierung hätte sich nicht auf die Ebene der Terroristen begeben dürfen. Sie hätte kühler reagieren müssen und sich nicht von dieser öffentlichen Hysterie mitreißen lassen dürfen, ich beziehe mich durchaus ein", sagt heute Gerhart-Rudolf Baum, der damals Staatsekretär und später Innenminister war. Er sorgte nach dem Terrorjahr 1977 dafür, dass der Datenschutz verstärkt wurde und die Methoden der Polizei der politischen Kontrolle unterlagen. Er stand für eine liberale Politik, die dem "Deutschen Herbst" folgte. Auch sie war ein Erbe der RAF, ein ungewolltes.