Dieser Jumbojet hat schon 40 Jahre auf dem Buckel - im wahrsten Sinne des Wortes. Bei dem Großraumflugzeug mit der markanten Wölbung hinter dem Cockpit handelt es sich um ein außergewöhnliches Flugzeug.

Schon als die Maschine 1977 an die Fluggesellschaft PanAm ausgeliefert wurde, war es keine gewöhnliche Boeing 747, sondern eine um mehr als 14 Meter verkürzte Version. Die optisch gedrungene Variante des Jumbojets war für Ultra-Langstreckenflüge gedacht. PanAm setzte sie unter anderem auf der Strecke von New York nach Tokio ein. Iran Air flog mit diesem Typ Teheran-New York nonstop, den damals längsten Linienflug der Welt.

Doch die Boeing 747SP - SP steht für "Special Performance" - entwickelte sich nicht zu einem kommerziellen Erfolg. Nur 45 Exemplare verließen den Produktionshangar von Boeing in Everett. Alle Fluggesellschaften haben diesen Flugzeugtyp längst ausgemustert. Nur noch als Privatjet bei einigen Arabern sind wenige Exemplare im Einsatz - und eine SP steht im Dienste der Nasa.

Nachtflüge für die Wissenschaft

Diese legt jedes Jahr immerhin 1000 Flugstunden zurück - weit mehr als jeder VIP-Flieger. Die Maschine mit der Registrierung N747NA bricht dreimal pro Woche zu zehnstündigen Missionen in den Nachthimmel auf. Denn vor zehn Jahren wurde der ehemalige "Clipper Lindbergh", der nach der PanAm-Pleite bis Ende 1995 bei United Airlines flog, komplett umgerüstet. Aus dem Passagierjet wurde ein fliegendes Weltraum-Teleskop.

Das Gemeinschaftsprojekt des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), das das Teleskop beisteuerte, und der amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa, die den gebrauchten Jumbojet erwarb, hatten das Flugzeug umbauen lassen: zum "Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie", kurz "Sofia". Wo einst im hinteren Teil der Maschine die Passagiere der Economy Class saßen, steht heute das 17 Tonnen schwere Infrarot-Teleskop.

Geheimnisse weit entfernter Galaxien lösen

Wenn die Maschine von ihrem Stützpunkt in Palmdale in Kalifornien zu ihren Missionen aufsteigt, öffnet sich die 4 mal 6 Meter große Klappe. Der Vorteil: Ab einer Flughöhe von 12.000 Metern stört nicht mehr der Wasserdampf der Atmosphäre, der die Infrarotstrahlung absorbiert. Anders als ein Teleskop am Boden kann Sofia bei besonderen Himmelsphänomen genau positioniert werden: Bei einer Sonnenfinsternis, einer zeitlich begrenzten Kometen- Annäherung oder Bedeckungen von Sternen durch Planeten.

Die weltweit einzige fliegende Sternwarte schaut seit 2010 tiefer in das Weltall, misst die thermische Strahlung von Himmelkörpern, von Gas und Staubwolken und betreibt Grundlagenforschung. Die Wissenschaftler versuchen Antworten zu finden, woraus die Ursprungsmaterie und Planetensysteme bestehen und wie die Sterne entstanden sind.

Dazu kann der Nasa-Jumbo höher fliegen als ein Linienjet, bis zu 15 Kilometern. Doch dadurch erhöht sich der Verschleiß der Triebwerke. Zwölf weitere gibt es in Reserve, drei weitere ausrangierte Boeing 747SP dienen als Ersatzteillager für das 40 Jahre alte Flugzeug.

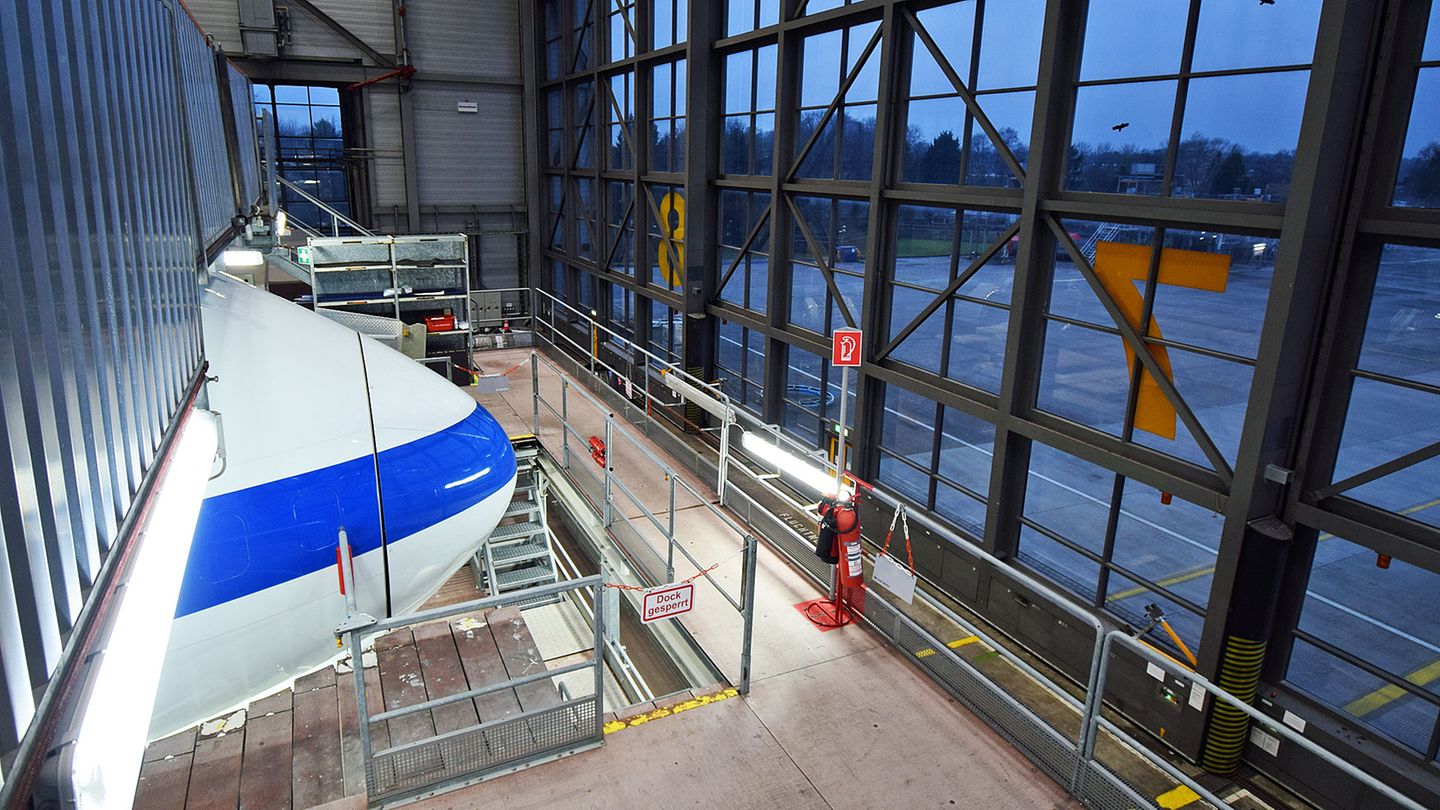

Ende 2017 stand ein "extended maintenance visit" an, wie Sofia-Projektleiter Heinz Hammes sagt. Für diesen umfangreichen Check, bei dem das Flugzeug auseinander genommen und auch die Zellenstruktur untersucht wird, ist Sofia in Hamburg gelandet. Die Ingenieure der Lufthansa Technik gehören zu den wenigen Wartungsbetrieben, die über das notwendige Know-how für den Typ 747SP verfügen.

Wenn alles nach Plan verläuft, darf Sofia Ende Januar 2018 den Hangar verlassen und wieder auf Sternenjagd gehen.

++++ Lesen Sie auch die Reportage: Überführungsflug Boeing 747-8 - Im leeren Jumbojet über den Atlantik +++