Die Welt hat aufgehört sich zu treffen. Messen und Veranstaltungen fallen wie Dominosteine: Mobile World Congress in Barcelona, Genfer Autosalon, ITB Berlin, die Leipziger Buchmesse. Dazwischen viele Feiern, Feste und Preisverleihungen: abgesagt. Die Hauptstadt, oft bedrückend im Gedränge der Empfänge, ist leiser und angespannt. Immerhin, die Gründer feiern etwas weiter oder lassen sich feiern: 500 Gäste kamen am Donnerstagabend zu den ersten "German Start-up Awards", rund 150 Gäste zum "Bold Woman Award" von Veuve Clicquot in die französische Botschaft. Aber: kein Händeschütteln, nur scherzhaft der "Corona-Gruß" mit Ellenbogen oder Luftkuss, überall Spender mit Desinfektionsmitteln.

Was selbstverständlich ist, wird plötzlich in Frage gestellt oder abgesagt: der Urlaub, die Kreuzfahrt, die Dienstreise, das Meeting, das Abendessen, bei dem ein Freund kommen will, der bis letzte Woche in Italien war. Dabei immer zwei Fragen im Kopf, eine coole und eine bange. Die coole: Übertreiben wir es nicht ziemlich? Die bange: Wie lange dauert es, wie schlimm wird es?

Europa in einer zweiten Abwehrschlacht

Daneben flackern plötzlich weitere Bilder, bekannt und bedrohlich, von weniger fernen Grenzen: Tausende Flüchtlinge, die in der Kälte an Grenzzäune drängen, in Bussen aus dem Nichts hingekarrt, als Erpressungsmasse eines Autokraten. Polizisten, die mit Tränengas die Grenze verteidigen, Lautsprecher, die rufen, dass keiner rein darf. Europa in einer zweiten Abwehrschlacht, in seiner ganzen Härte. Die Bilder vom großen Treck, erstürmten Zäunen und unkontrollierter Einwanderung haben wir alle noch vor Augen.

Beide Krisen haben nichts miteinander zu tun, und doch überlegen sie sich. Das hatten wir schon früher, dass große Krisen parallel aufflackern oder wieder eskalieren: Das dritte Hilfsprogramm für Griechenland 2015 kreuzte sich mit dem ersten Flüchtlingsstrom. Und in ihrer Ballung drohen diese Krisen unsere Fähigkeiten und Kapazitäten zur Problemlösung zu überfordern oder gar zu sprengen. Von einem möglichen "politischen Supersturm", sprach die "FAZ". Für uns Deutsche drückt sich dieser Supersturm in zwei Jahreszahlen sein aus: kein zweites "2009", kein zweites "2015". Bloß nicht eine neue tiefe Rezession, kein neuer Kontrollverlust mit einer Million Flüchtlingen.

Umso wichtiger ist es vermutlich zu klären, welche Parallelen es bei beiden Problemen gibt, und was vielleicht anders ist. Und vor allem müssen wir cool bleiben, diese beiden Probleme im Kopf zu trennen, auch wenn sich beide vermischen und überlagern. Auch wenn wir beides Mal um Kontrolle ringen und gegen einen neuen Ausnahmezustand.

Sind wir zu panisch – oder vielleicht zu arglos?

Fangen wir mit dem leidigen Virus an. Übertreiben wir es? Wird zu viel Panik geschürt, auch von den Medien, nur wegen "einer Grippe", die zwar unbekannt ist, aber weniger verheerend als eine "normale Influenza"? Diese Frage muss man sich stellen. Zumal dreiviertel der Deutschen keine oder geringe Angst vor einer Ansteckung haben. Aber man verkennt hier ein wenig Ursache, Folge und Wirkung.

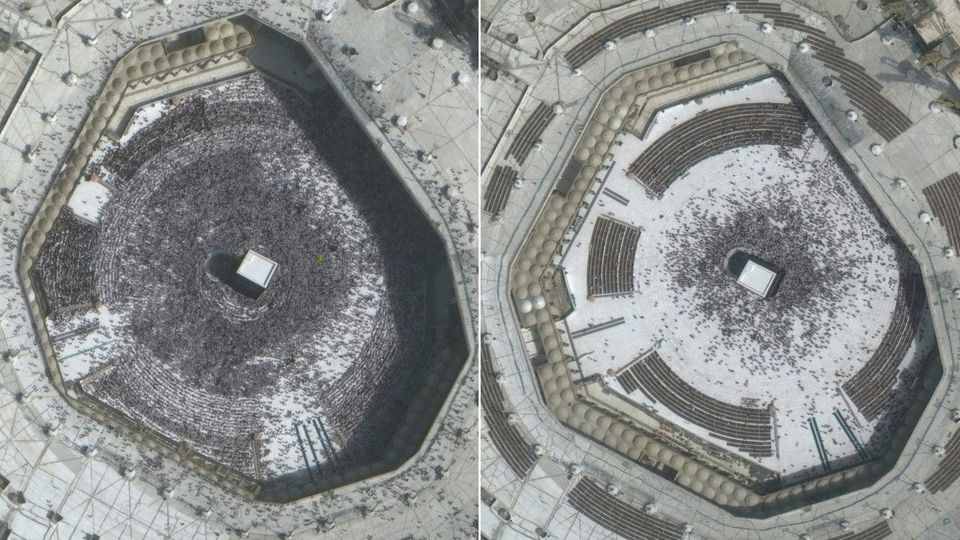

Der Ausbruch fand in China statt, das Virus war zunächst weit weg. China aber war es, das historisch drakonische Maßnahmen ergriff, Millionen Menschen abriegelte und einsperrte, und damit war der Maßstab der Bekämpfung setzte. Es folgten weitere Länder: Japan hat alle Schulen geschlossen, nun auch Italien, wo ebenfalls ganze Städte unter Quarantäne gestellt wurden, Israel hat sich abgeriegelt. Rational denkende Unternehmen und Organisationen treffen harte Entscheidungen, schicken Mitarbeiter komplett ins Homeoffice oder verbieten Dienstreisen. Banken teilen Belegschaften in Teams, die keinen physischen Kontakt haben dürfen, andere sperren tagelang Gebäude.

Die Frage ist also nicht, ob wir zur panisch sind, sondern ob Deutschland vielleicht zu arglos ist. Es gibt Experten, die empfehlen, auch in Deutschland die Schulen zuschließen. Oder die fragen, warum immer noch Direktflüge aus Teheran in Hamburg landen. Andere Länder nehmen Reisende in Quarantäne, wir verteilen Ausstiegskarten. Die Erfahrung lehrt, dass eine mögliche Pandemie von Anfang an hart bekämpft werden muss, die ersten Wochen sind entscheidend. Je entschiedener wir reagieren und je transparenter wir die Infektionen zählen und kommunizieren, desto weniger Kontrollverlust.

Was uns verunsichert, ist die Frage, wie lange das ganze dauert und welchen Schaden es verursacht. Aber auch die Ahnung, dass wir das Krisenmanagement in der Präzision nicht durchhalten werden können. Allein schon bei einer zehnfachen Zahl an Ansteckungen wird es irgendwann unmöglich sein, Infektionsketten zu verfolgen. Und die Quarantäne, heute oft ein Einzelschicksal im Krankenhaus – was passiert, wenn sich das Ganze vervielfacht? Es geht also bei der heftigen Reaktion auch darum, den Druck vom Gesundheitssystem zu nehmen und einen möglichen Kollaps zu vermeiden.

Eine Welt ohne Meetings und Messen

Die drakonische Abwehr wirft eine nächste Frage auf: Wie lange können wir in einer Welt ohne Dienstreisen, Veranstaltungen und Messen erfolgreich Geschäfte machen? Reichen Videocalls und virtuelle Meetings? Es gibt ja zahlreiche Angestellte, die kein Homeoffice machen können, weil sie in Fabriken Dinge herstellen oder der Kern ihres Berufes Kontakt mit Menschen voraussetzt. Tatsächlich merken wir gerade, wie wichtig die analoge Welt ist, wir spüren, wie elementar es ist, dass wir uns treffen, austauschen und reden. Und zwar persönlich, nicht nur über Skype.

Das Krisenmanagement ist deshalb so schwierig, weil man ständig Abwägungen treffen muss, den "Sweet Spot" der Gegenmaßnahmen finden: Je laxer man ist, desto schneller verbreitet sich ein Virus, über das wir immer noch zu wenig wissen. Je extremer aber die Abriegelung, desto größer der ökonomische Schaden. Je mehr Quarantäne, desto gestörter die Lieferkette.

Das Virus, das ist aus ökonomischer Sicht das Kernproblem, ist etwas Neues: eine Krankheit, deren Ausbreitung unklar ist, und damit ist ungewiss, wie groß der "Angebotsschock" sein wird – das Angebot an Arbeitern, die Güter herstellen, Lieferketten, die reibungslos funktionieren, Container, die pünktlich ankommen. Auf den Angebotsschock folgt der Nachfrageschock: Schon jetzt sind Umsätze von Sportunternehmen wie Adidas oder Autoherstellern um über 80 Prozent in China eingebrochen. Das ist keine künstliche Panik, der ökonomische Schaden in Asien ist bereits da. Und wir wissen nicht, wie unsere bekannten Instrumente zur Krisenbekämpfung wirken: Eine Zinssenkung bringt nichts, wenn Arbeiter nicht in Fabriken stehen. Ein Konjunkturprogramm bringt nichts, wenn niemand dieses Geld verplanen und ausgeben kann oder will. Das ist das Paradoxe: Damit Fabriken nicht geschlossen werden, weil massenweise Arbeiter erkrankt sind, muss man Fabriken erst mal schließen.

Eine neue Kraft, deren Folgen gewaltig und unermesslich ist

Deshalb bleiben die Finanzmärkte so unruhig, wurden allein im S&P 500 in einer Woche 3,6 Billionen ausradiert, gehen die Aktienmärkte mal drei bis fünf Prozent drauf, dann wieder drei bis fünf Prozent runter: Es bleibt verdammt volatil. Die Märkte versuchen derzeit ein Risiko zu bepreisen, dass sie noch nicht bepreisen können. Weil wir uns im Neuland befinden. Es geht nicht mehr um die Frage, ob irgendwo eine Blase ist oder ein absurdes Finanzinstrument im US-Häusermarkt. "Das Coronavirus stellt etwas Neues dar", resümiert das "Wall Street Journal", "eine nicht-finanzielle, exogene Kraft, deren Einfluss auf die Weltwirtschaft gewaltig und unermesslich ist." Auf Englisch: huge and unknowable. Und weiter: "Die klügsten Köpfe an der Wall Street haben Schwierigkeiten zu erkennen, ob die Epidemie am Ende eine kurzfristige Störung oder eine nachhaltigere und dauerhaftere Bedrohung sein wird, die das Leben von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt gefährdet."

Ein Szenario aber, das wir verhindern wollen, haben wir klar vor Augen: kein zweites "2009". Keine Kernschmelze und Kettenreaktion, keine Masseninsolvenzen und Bankenpleiten, nicht minus fünf Prozent, keine "Große Rezession". Vorweg: Davon sind wir noch weit entfernt. Wir haben den Vorteil, dass wir die Gegenmaßnahmen kennen, und den Nachteil, dass schon viel Pulver verschossen ist. Die Zinsen sind oft bei Null, viele Staaten und Unternehmen bereits stark verschuldet. Rund 250 Billionen Dollar haben Staaten, Unternehmen und Privatpersonen an Schulden aufgenommen, mehr als das Dreifache der globalen Wirtschaftsleistung.

Das Fatale an dieser Virus-Krise ist, dass wir vielleicht gerade durch die drastischen Maßnahmen, die Schlimmeres verhindern sollen, dass Schlimme erst hervorrufen. Dass wir die Wirtschaft in eine Rezession drücken, die wir abwenden wollen. Und so spielen wir etwas auf Zeit, sagen mit drei Tagen Vorlauf Veranstaltungen ab und warten und hoffen, dass es bald wärmer wird und das Virus vorerst verschwindet.

Deutschland ist in der Flüchtlingsfrage gespalten

Kommen wir zur Flüchtlingskrise. Kein zweites "2015". Einige Politiker berichten, dass viele Deutsche das Thema mehr beschäftigt als das Virus. Zumal die Flüchtlinge ""nicht einfach weg gehen wie das Virus. Sie waren nie weg. Erneut sind wir tief gespalten, 57 Prozent wären laut ARD-"Deutschlandtrend" dafür, die griechisch-türkische Grenze für Flüchtlinge zu öffnen – wenn sie anschließend auf die EU-Staaten verteilt werden. 41 Prozent stimmen dem nicht zu. Soll Deutschland bei der Aufnahme von Flüchtlingen mit gutem Beispiel vorangehen? 48 Prozent sind dafür, 49 Prozent dagegen.

Der Bundestag hat gegen die Aufnahme von 5000 Flüchtlingen gestimmt. Hier heißt eine Lektion und Vorgabe des kollektiven Gedächtnisses: kein deutscher Alleingang, eine europäische Lösung. Auch hier geht es um eine furchtbare Abwägung, die Kunst, den "Sweet Spot" zu finden: Einerseits an dieser "europäischen Lösung" mitzuarbeiten, die es nur auf Papieren und in frommen Wünschen gibt – andererseits nicht das falsche Signal auszusenden, das man 2015 ausgesendet hat. Damals gelang es Deutschland nicht zu zeigen, dass die Aufnahme der Flüchtlinge aus Ungarn eine einmalige Aktion ist. Anders gesagt: Wenn Deutschland sich zu aufnahmebereit zeigt, könnte es an der Grenze zur Türkei kein Halten mehr geben.

Die ehrliche Erkenntnis ist in der Flüchtlingsfrage, dass wir es in den vergangenen Jahren nicht vermocht haben, eine europäische Lösung zu finden. Es gibt einen deutlichen Anteil an Ländern, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen – vor allem in Osteuropa. Aber auch in Ländern wie Schweden, Frankreich, Österreich und Deutschland ist die Aufnahmebereitschaft signifikant gesunken. Daneben gibt es drei bis vier Länder, die an den Grenzen besonders zu kämpfen haben und weitestgehend allein gelassen werden: Italien, Griechenland, vielleicht einmal Bulgarien und mit Abstrichen Spanien. Das teuflische Spiel Erdoğans ist auch ein Hilferuf der Türkei – und die EU muss bekennen, das sie weit davon entfernt ist, eine einheitliche Strategie zu haben. Deswegen bleibt erst mal nur die Abwehrschlacht mit hässlichen Bildern.

Jetzt also beide Krisen parallel und der mögliche "Supersturm": Natürlich sind wir überfordert. Ein entspanntes Land, das ruhig vor sich hinwächst und brummt und seinen Wohlstand genießt, könnte anders, vielleicht großzügiger handeln. Wobei die Gespaltenheit in der Flüchtlingsfrage auch hier vorhanden wäre.

Bloß kein Knäuel und Gräuel im Kopf

In der Corona-Krise ist völlig unklar, wie lange sie dauert, und damit viel Ungewissheit im Spiel, deshalb müssen wir mit abstrakten, extremen Szenarien arbeiten. Das mögliche Szenario einer zweite Flüchtlingswelle indes ist uns bekannt, das ist der Unterschied. Wir wissen genau, was passieren kann und was wir vermeiden wollen, auch wenn das noch keine Lösung bringt. Aber es gibt klare Optionen – Aufnahme, Verteilung, Abweisung, nur Minderjährige und Frauen –, wären wir bei Corona improvisieren und uns von Tag zu Tag und Woche zu Woche hangeln.

Vorsichtig sein und auf Sicht fahren, ist vermutlich hier die beste Option. Eine Veranstaltung oder Messe in der kommenden Woche ist gefährdeter, als eine in vier Wochen oder zwei Monaten. Wir müssen von Fall zu Fall abwägen, wie jede andere Reise und Dienstreise auch. (Ich erwarte ein Comeback des Wortes "Naherholungsgebiet"!)

In der Flüchtlingskrise können wir nicht auf Sicht fahren – hier muss eine Lösung her, zumal die Optionen ja auch dem Tisch liegen, auch wenn es keine Einigkeit darüber gibt. Das ist der Unterschied und hilft vermutlich, beide Krisen im Kopf zu trennen, dass sie sich eben nicht im Kopf zu einem Knäuel und Gräuel vermengen.