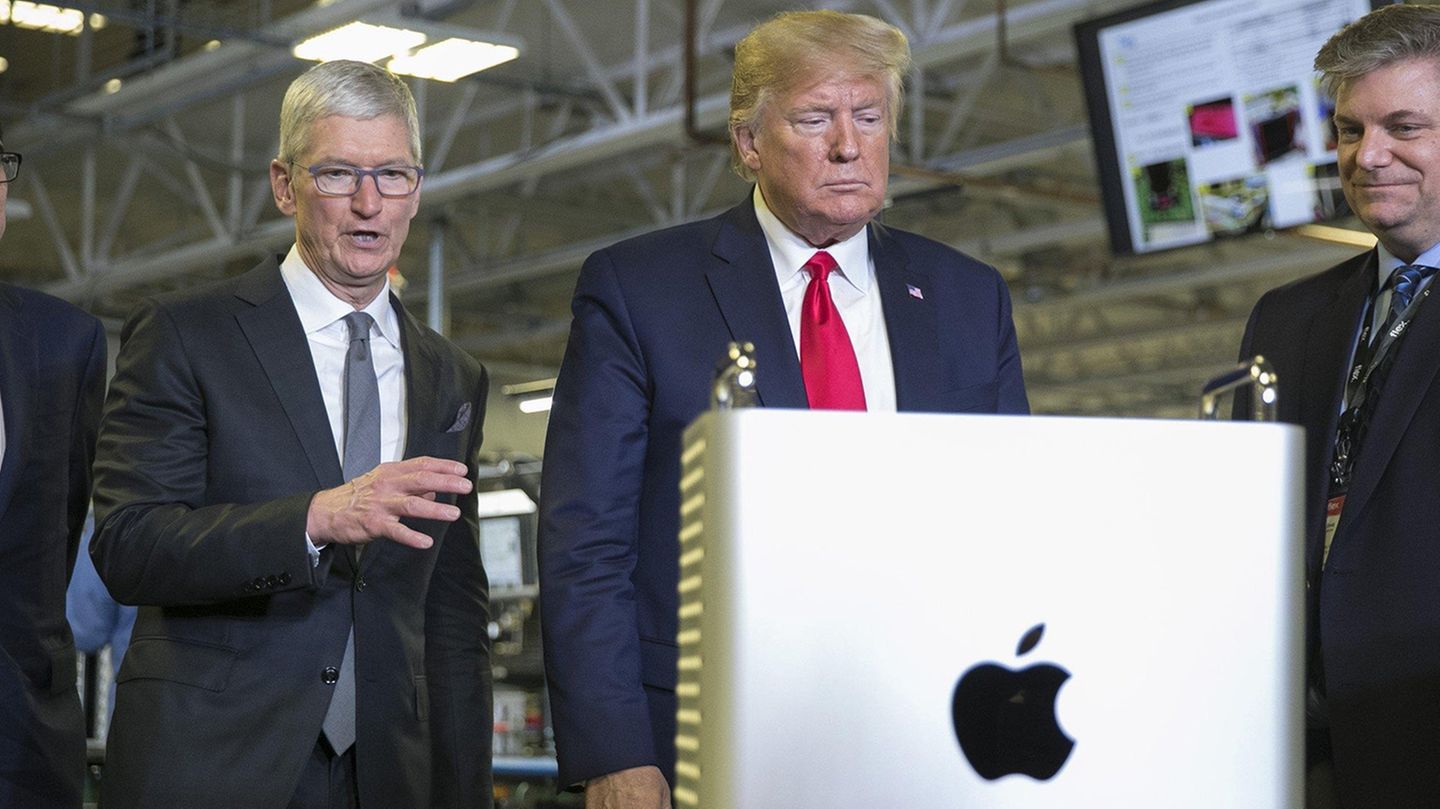

Wen trifft es diesmal? Diese Frage stellt sich immer wieder, wenn US-Präsident Donald Trump einen seiner berühmt-berüchtigten Tweets raushaut. Er legt sich in 280 Zeichen mit allen an, attackiert TV-Moderatoren, Politiker und Unternehmen. Nun knöpfte sich der Präsident einen seiner Vorzeigekonzerne vor, mit dessen Chef er erst vor wenigen Wochen öffentlichkeitswirksam durch eine Fabrik in Austin, Texas flanierte: Apple. Und wieder einmal geht es um Grundsätzliches.

Trumps Regierung helfe Apple "ständig" in Handelsfragen und anderen Belangen, lamentiert er. Und doch weigere sich das Unternehmen, Behörden wie dem FBI den Zugang zu verschlüsselten Telefonen zu ermöglichen, "die von Mördern, Drogendealern und anderen gewalttätigen kriminellen Elementen" benutzt würden. Deshalb forderte er die Verantwortlichen auf: "Sie müssen sich JETZT der Herausforderung stellen und unserem großartigen Land helfen!"

Anlass für die Schimpftirade war eine Äußerung des US-Justizministers William Barr, Apple sei bei der Aufklärung des Angriffs eines saudischen Offiziers auf einem Marinefliegerstützpunkt in Florida im vergangenen Dezember bislang "keine substantielle Hilfe" gewesen. Denn das FBI konnte zwar zwei iPhones sicherstellen, allerdings kämen die Ermittler ohne das Passwort nicht an die Daten. Apple lehnt es jedoch kategorisch ab, Strafverfolgern Hintertüren einzubauen, um Zugriff auf möglicherweise ermittlungsrelevante Daten zu erhalten.

Den Streit kennen wir doch?

Wer sich jetzt fragt: Apple, Verschlüsselung, FBI - da war doch was, der hat Recht. Schon vor knapp fünf Jahren flammte ein Streit von beinahe historischer Dimension zwischen den Gesetzeshütern und Apple auf. Damals wollte das FBI Apple dazu zwingen, das verschlüsselte iPhone von Syed F. zu knacken. F. war einer der Attentäter von San Bernardino. Zusammen mit seiner Frau hatte er in der kalifornischen Kleinstadt 14 Menschen erschossen, 22 weitere Personen wurden verletzt. Das Paar, das die Terrororganisation "Islamischer Staat" unterstützt haben soll, starb in einem Feuergefecht mit der Polizei.

Das wurde zum Problem für die US-Bundespolizei, denn das iPhone von Syed F. war verschlüsselt. Daraufhin forderte das FBI Apple auf, das iPhone zu knacken - doch Apple-Chef Tim Cook widersetzte sich der richterlichen Anordnung. "Wir dürfen diesen gefährlichen Präzedenzfall nicht zulassen", mahnte Cook damals in einem offenen Brief. Es ginge nicht weniger als um die Freiheit, argumentierte er. Andere Größen der Tech-Welt stellten sich an Cooks Seite, darunter Whatsapp-Gründer Jan Koum und Google-Chef Sundar Pichai. Das Silicon Valley stemmte sich gegen Washington.

Apple setzt auf Datenschutz

Am Ende ließ das FBI das iPhone von einer externen Firma knacken, und Apple konnte sich mit seiner Widerborstigkeit öffentlichkeitswirksam vom Rest des Silicon Valleys absetzen. Seitdem lässt Apple keine Gelegenheit aus, seinen Standpunkt mitzuteilen. So erklärte Apples Software-Chef Craig Federighi, der maßgeblich für die Sicherheit des iPhone-Betriebssystems verantwortlich ist, es würde keinen Sinn machen, die Geräte gegen Angreifer zu sichern, sich aber selbst ein Hintertürchen einzubauen - nicht einmal für die "good guys".

“Es wäre extrem schwer, sich gegen einen möglichen Missbrauch durch böswillige Menschen in der Zukunft zu schützen. Am Ende hoffen wir, dass Regierungen die Idee schätzen lernen und erkennen, dass es zum Vorteil aller ist, wenn jeder sichere Systeme benutzt", sagte Federighi vergangenes Jahr im Gespräch mit dem stern. Es ist eine Hoffnung, die sich nach Trumps jüngsten Beschimpfungen nicht erfüllt.

Dem FBI geht es ums Prinzip

Apple hat sich in der aktuellen Debatte bereits geäußert. So habe man "mehrere Gigabytes" an Daten bereitgestellt, etwa Informationen aus dem iCloud-Speicher und aus den Konten des Täters. Vermutlich handelt es sich dabei um Daten, an die Apple herankommt, ohne sie entschlüsseln zu müssen. Auf Anfragen reagiere Apple in der Regel "innerhalb von Stunden", erklärte der Konzern weiter.

Im aktuellen Fall handelt es sich Medienberichten zufolge jeweils um ein passwortgeschütztes iPhone 5 und ein iPhone 7 Plus. Beide Geräte sind bereits mehrere Jahre alt und bieten nicht die Sicherheitsmechanismen aktueller Modelle. Diese Geräte können von spezialisierten Unternehmen geknackt werden, schreibt etwa das US-Portal "Bloomberg". Das FBI könnte dieselbe Schwachstelle nutzen, die man bereits für das San-Bernardino-Telefon ausgenutzt hatte. Doch der Bundesbehörde scheint es ums Prinzip zu gehen.

Apple vs. FBI - geht der Fall vor Gericht?

Die American Civil Liberties Union - eine Nichtregierungsorganisation, die sich für Bürgerrechte einsetzt - stellt sich an die Seite von Apple und mahnt, das Aufbrechen der Verschlüsselung könne feindlich gesinnten Akteuren in die Karten spielen. "Es gibt einfach keinen denkbaren Weg für Apple, dem FBI Zugang zu verschlüsselter Kommunikation zu verschaffen, ohne auch autoritären Regimen den gleichen Zugang zu verschaffen" sagt ACLU-Sprecherin Jennifer Granick.

Nun, da der Justizminister Schützenhilfe vom US-Präsidenten persönlich bekommen hat, dürfte das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. Einem Bericht der "New York Times" zufolge rüstet sich Apple bereits für eine Auseinandersetzung vor Gericht.

Unter Trumps Tweet, der die Debatte weiter angefacht hat, stehen übrigens drei Worte: "Twitter for iPhone".

Lesen Sie mehr zum Thema Privatsphäre: