Die Zukunft wird nicht im Morgengrauen entwickelt. Diesen Eindruck bekommt man jedenfalls, wenn man morgens eines der wohl berühmtesten Bürogebäude der Welt betritt: den Apple Park in Cupertino, 260.000 Quadratmeter groß, spektakuläre Architektur aus Stein, hochglanzpoliertem Metall und endlos viel Glas. Um kurz nach acht Uhr sind die Büros noch weitgehend leer. Blickt man durch die Scheiben in den Park, sieht man die Gärtner noch durchs Gebüsch huschen. Sie pusten das Laub von den Wegen und harken das fluffige Gras im Inneren des Rings, der mit seinen 1,6 Kilometern Umfang aus der Luft betrachtet aussieht wie ein riesiger Home-Button, der in der kalifornischen Sonne glitzert.

Ohne Firmenausweis kommt normalerweise niemand auch nur in die Nähe des Spaceships. Sicherheit und Privatsphäre werden hier großgeschrieben. Doch genau sie sind der Grund, warum der stern Einblicke in den Ring bekommt - und zwei bislang geheime Labore betreten durfte.

Steve Jobs’ letzter Traum

Erbaut wurde der Apple Park vom britischen Star-Architekten Norman Foster. Die Vision stammt jedoch von Apple-Gründer Steve Jobs. Dessen Kultstatus ist hier in Stein gemeißelt: Der Bau steht auf dem Gelände des alten Hewlett-Packard-Gebäudes, in dem Jobs einst während der Sommerferien arbeitete. Das Theater, in dem jedes Jahr neue Produkte vorgestellt werden, trägt seinen Namen. Die Wände im Fitnessstudio bestehen aus Steinen, die so bearbeitet wurden, dass sie aussehen wie die aus Jobs' Lieblingshotel in Yosemite.

Im Park im Inneren, der 12 Hektar misst und damit doppelt so groß ist wie der Wiener Stadtpark, kann man überall Obstbäume entdecken, die auch auf den Plantagen standen, die Jobs einst aus seinen Kindheitstagen in Nordkalifornien kannte.

Deren Früchte - darunter Orangen, Kirschen und, na klar, Äpfel - werden im Caffé Macs verzehrt, der firmeneigenen Kantine. Mit rund 3000 Sitzen über vier Etagen ist sie eine der größten der Welt. Scheint die Sonne, was nicht selten ist in diesem Winkel der Erde, werden zwei massive Glastüren geöffnet, jede von ihnen 177 Tonnen schwer, und schaffen mit den Außensitzen eine Picknick-Atmosphäre. Alles hier soll Offenheit ausstrahlen.

Apples neue Offenheit

Dabei zählte die lange nicht zu Apples Stärken. Statt sich auf Standards einzulassen, entwickelte man in Cupertino lieber eigene Lösungen, manchmal auch zum Leidwesen der Nutzer. Doch unter Firmen-Chef Tim Cook öffnet sich der Konzern: Um seinen neuen Streaming-Dienst Apple TV+ einem möglichst großen Publikum zu präsentieren, brachte man zuletzt sogar die Apple-TV-App auf Fernseher des Erzrivalen Samsung. Unter Steve Jobs wäre das undenkbar gewesen.

Cook geht nicht nur neue Allianzen ein. Er ist auch politischer als sein Vorgänger und setzt sich für Gleichstellung und Nachhaltigkeit ein. Obwohl er seit fast acht Jahren an der Spitze des Konzerns steht, weiß man dennoch kaum etwas über ihn als Privatmensch. Es überrascht daher nicht, dass Cook bei jeder Gelegenheit betont, wie wichtig Privatsphäre sei. Er bezeichnet sie sogar als “fundamentales Menschenrecht”. Und der 58-Jährige macht keinen Hehl daraus, wie er die Praktiken seiner Nachbarn im Silicon Valley findet: Im vergangenen Herbst bezeichnete er sie auf einer Datenschutzkonferenz in Brüssel als “datengetrieben-industriellen Komplex”, dem er “Überwachung“ vorwarf.

Auf der Entwicklerkonferenz WWDC stichelte der iPhone-Hersteller erneut gegen die Konkurrenz: Mit einem eigenen, datensparsameren Login-Service will Apple etwa Google und Facebook das Wasser abgraben. Damit können Nutzer sich entscheiden, Dienste-Anbietern wie AirBnB oder Kleiderkreisel nicht ihre echte E-Mail-Adresse, sondern eine von Apple automatisch generierte Wegwerf-Adresse zu geben. Die Mails werden dann von Apple an die tatsächliche E-Mail weitergeleitet.

“Privatsphäre ist kein Luxusprodukt”

Der Mann, der für solche Funktionen verantwortlich ist, wartet im dritten Stock des Rings auf uns. Craig Federighi ist Apples Software-Chef und damit verantwortlich für die iPhone- und Mac-Betriebssysteme - und deren Sicherheit. Im Gespräch mit dem stern zieht er bewusst eine Linie zwischen seinem und anderen Konzernen. “Privatsphäre ist fundamental in allem, was wir tun. Wir haben kein Interesse daran, alles über Sie herauszufinden.” Apple verfolge ein völlig anderes Geschäftsmodell, das nicht auf dem systematischen Sammeln und Auswerten von Daten beruhe, erklärt der 50-Jährige. “Wir verkaufen Dinge, die Menschen kaufen wollen.” (lesen Sie hier das ganze Interview mit Craig Federighi).

Das bestätigt ein Blick auf die Zahlen: Google erzielt mehr als drei Viertel der Einnahmen mit maßgeschneiderten Online-Anzeigen, bei Facebook liegt der Anteil noch höher. Apples Geschäft wiederum basiert auf dem Verkauf von Geräten, vor allem dem iPhone. Google-Chef Sundar Pichai mahnte deshalb in einem Meinungsartikel der “New York Times”, dass Privatsphäre “kein Luxusgut sein darf, das nur jenen Leuten angeboten wird, die sich Premium-Produkte und -Dienste leisten können”. Zwar nannte er nicht explizit Apple. Doch es gab keine Zweifel, an wen diese Worte gerichtet waren. Federighi findet den Vorwurf haltlos und erklärt: “Unser Ziel ist es, Produkte für jeden zu entwickeln.”

Dennoch meidet Apple seit Jahren die unteren Preisbereiche. Für die in Deutschland durchschnittlich für ein Smartphone ausgegebenen 489 Euro bekommt man kein neuwertiges iPhone.

In der Prozessor-Folterkammer

Bei der Entwicklung neuer Produkte stünden Privatsphäre-Überlegungen “immer am Anfang des Prozesses, niemals am Ende”, erklärt Federighi. Er nennt das “Privacy by Design”. Um zu verstehen, was er damit meint, begeben wir uns in ein bislang geheimes Labor wenige Fahrminuten vom Apple Park entfernt. Wirkt das Mutterschiff wie ein Gruß aus der Zukunft, geht es in diesem pragmatischen Zweckbau ganz klar um die inneren Werte.

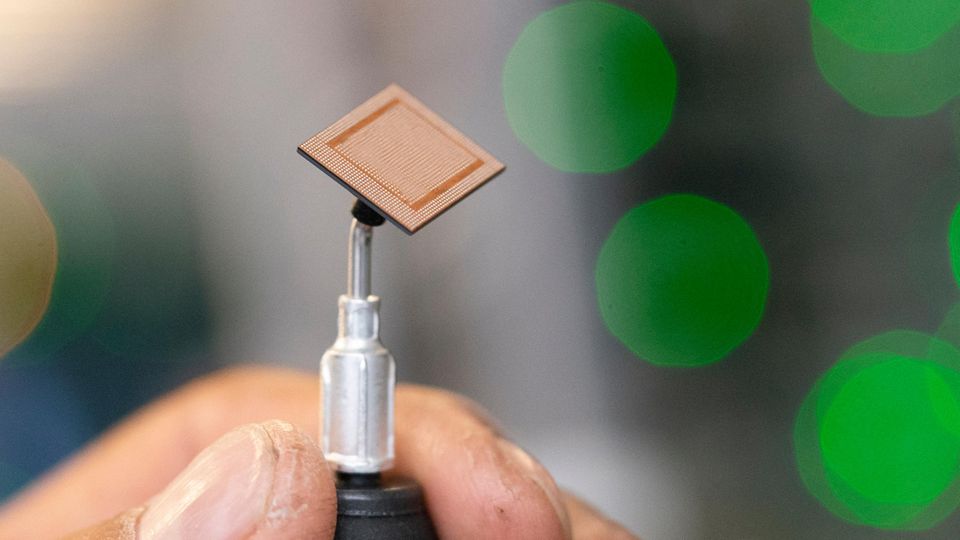

Öffnet man die Tür, ertönt das hochfrequente Surren von Hunderten Lüftern. Grüne LEDs blinken von den Mainboards, die sich in mannshohen Regalen türmen. Wir befinden uns in einer von Apples High-Tech-Folterkammern, in der jeder Chip eine Reihe von Belastungs-Tests überstehen muss. Vermutlich werden hier auch Prozessoren für noch nicht angekündigte Geräte getestet, vor unserem Besuch wurden jedoch kleine Aufkleber über die Schilder an den Regalen geklebt.

Mit Hilfe spezieller Maschinen werden die winzigen Chips in die Mainboards eingespannt, im Anschluss müssen sie eine Tortur aus Temperatur-, Druck- und Spannungsschwankungen über sich ergehen lassen. Moderne Prozessoren arbeiten nicht mehr mit gleichbleibenden Spannungen, sondern müssen flexibel sein. Werden sie kaum gefordert, laufen sie im Schonbetrieb. Startet man ein 3D-Spiel, schalten sie auf Volllast. Dieses Hin und Her muss ein Prozessor über Jahre aushalten.

Schutz des Datentresors

Vor allem aber geht es um Sicherheit. In einem Test müssen die Chips starke Temperaturschwankungen von -40 bis +110 Grad Celsius überstehen. Unter Extrembedingungen neigt Hardware zu Fehlern. Jeder kennt das, wenn der Touch- Bildschirm im Winter nicht mehr richtig reagiert oder der Akku früher als gewöhnlich schlapp macht.

Im Alltag werden die Prozessoren solchen Temperaturen nie ausgesetzt sein. Kriminelle könnten Extrembedingungen jedoch absichtlich herbeiführen, um etwaige Schwachstellen auszunutzen. Die Ingenieure gehen deshalb auf Nummer sicher und fordern das Silizium mitunter mehr, als es auszuhalten vermag. Denn stecken die Chips erst einmal in Abermillionen Geräten in der freien Wildbahn, ist bei einem nicht entdeckten Fehler der Schaden groß - für die Kunden, aber auch für Apple.

Ein Teil der Prozessoren steht unter besonderer Beobachtung: die Secure Enclave. Das ist eine Art Hochsicherheits-Tresor, der vom restlichen System abgeschirmt ist. Keine App hat auf die dort gespeicherten Informationen Zugriff, darunter Kennwörter und biometrische Daten. Eingeführt wurde sie mit dem iPhone 5s im Herbst 2013, es war das erste Apple-Telefon mit einem Fingerabdrucksensor. Das Prinzip wird mittlerweile auch anderswo aufgegriffen, Google adaptiert es etwa in seinen aktuellen Pixel-Smartphones.

Das FBI ist sauer

Gesetzeshütern auf der ganzen Welt ist diese Entwicklung ein Dorn im Auge. Der FBI-Forensiker Stephen Flatley bezeichnete Apple vor einigen Monaten als “Trottel” und “böse Genies”. Weil der Konzern die Geräte der Kunden immer weiter abriegelt, werde die Arbeit der Polizisten unnötig erschwert, führte er weiter aus. 7800 verschlüsselte Geräte konnte das FBI allein im letzten Jahr nicht knacken.

Dass die US-Bundespolizei nicht gut auf Apple zu sprechen ist, hat eine Vorgeschichte: Im Jahr 2015 lieferten sich beide Seiten öffentlich einen Schlagabtausch, als sich Apple nicht nur weigerte, das iPhone des San-Bernardino-Attentäters für das FBI zu entsperren. Man behauptete auch, das sei technisch unmöglich. Daran habe sich bis heute nichts geändert, erklärt Apples Software-Chef Federighi. Er lehnt die Idee, Hintertüren einzubauen, strikt ab. “Es wäre extrem schwer, sich gegen einen möglichen Missbrauch von böswilligen Menschen in der Zukunft zu schützen. Am Ende hoffen wir, dass Regierungen die Idee schätzen lernen und erkennen, dass es zum Vorteil aller ist, wenn jeder sichere Systeme benutzt.”

Der Trend geht in vielen Teilen der Welt jedoch in eine andere Richtung. Australiens Parlament verabschiedete vor wenigen Monaten ein Anti-Verschlüsselungsgesetz, mit dem sich Behörden die Möglichkeit sichern, mittels Staatstrojaner Zugang zu digitaler Kommunikation zu erlangen. Die deutschen Innenminister wiederum planen, digitale Spuren aus dem Bereich Smart Home künftig als Beweismittel zuzulassen. Der Druck auf Apple dürfte in Zukunft nicht kleiner werden.

Von der Hosentasche ans Handgelenk

Apropros Zukunft: Wie diese für den Konzern aussehen könnte, sehen wir in einem zweiten Labor, knapp 15 Minuten von der Zentrale entfernt. Hier stehen keine Regale voller blinkender Mainboards herum, sondern mehr als 50 Fitnessgeräte. Auf ihnen trainieren täglich Dutzende Apple-Mitarbeiter: Sie ziehen auf Rudergeräten ihre Bahnen, sprinten bis ihnen die Puste ausgeht, steigen auf Treppen-Simulatoren endlos Stufen empor, ohne jemals ein Ziel zu erreichen. Auf ihren Rücken sind mit Sensoren vollgestopfte Mini-Rucksäcke geschnallt, an Mund und Nase klemmen enganliegende Atemmasken, die den Kalorienverbrauch ermitteln. In diesem Labor treibt Apple die Entwicklung seiner Uhr voran, mit der sich der Konzern langfristig von der Hosentasche emanzipieren will.

Wenn man in einigen Jahren auf sein Unternehmen zurückblicke, werde man zu dem Schluss kommen, dass Apples “größter Beitrag für die Menschheit” der Gesundheitsbereich gewesen sei, davon ist Cook überzeugt. Die Apple Watch gibt es seit vier Jahren, mittlerweile ist sie in der Lage, Herzrhythmusstörungen zu erkennen und im Falle eines schweren Sturzes eigenständig den Notarzt zu rufen. Cook zufolge ist das erst der Anfang. “Wir arbeiten noch an einer ganzen Reihe von Dingen”, deutete der Apple-Chef nebulös an.

Die Vermessung des Menschen

Neben den Trainingsgeräten befinden sich Bildschirme, über die unaufhörlich Datenkurven flimmern. Denn hier will man nicht nur herausfinden, wie die Apple Watch einen Sprint von einem Spaziergang unterscheiden kann. Sondern auch, wie sich äußere Umstände auf den Kalorienverbrauch auswirken. Dafür gibt es drei Klimakammern, in denen man sich bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, aber auch bei schwüler Tropenhitze auf dem Ergometer auspowern kann. Sie verbergen sich hinter schweren Stahltüren neben denen nur drei Worte stehen: Higher. Faster. Stronger.

Die Botschaft ist klar: Der Status Quo ist niemals gut genug.

Ab Herbst ist die Apple Watch in der Lage, den Lärmpegel der Umgebung zu ermitteln. Die Uhr warnt einen dann nicht nur, wenn man am Presslufthammer an der Baustelle vorbeigeht, sondern auch, wenn es im Großraumbüro grenzwertig laut wird. Außerdem werden alle Apple-Geräte werksseitig mit einem Fruchtbarkeits-Tracker ausgestattet. Frauen können dann ihre Regelblutungen direkt über die Apple Watch oder das iPhone protokollieren und so herausfinden, wann die Chance für eine Schwangerschaft besonders hoch ist.

Schweigepflicht für die Uhr

Mit immer neuen Gesundheits- und Fitness-Funktionen können die Geräte den Alltag ihrer Nutzer bereichern. Zugleich werfen sie aber auch neue, ethische Diskussionen auf. Unsere Gesundheitsdaten zählen zu den sensibelsten Informationen überhaupt. Ein Arzt hat eine Schweigepflicht, ebenso restriktiv sollte die Privatsphäre auf einer Uhr sein. Denn nichts ist persönlicher als der eigene Herzschlag.

Dieser Verantwortung sei sich Apple bewusst, erklärt der Konzern auf Nachfrage. Bei Gesundheitsdaten kämen die höchsten Verschlüsselungs-Standards zum Einsatz. Das Unternehmen selbst habe zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf die Daten. Alles bleibe zwischen der Uhr und ihrem Besitzer, beziehungsweise ihrer Besitzerin, verspricht der Hersteller. Nachprüfen kann man das nicht. Zumindest wurde bislang aber kein Fall öffentlich, aus dem das Gegenteil ersichtlich wäre.

Schwitzen für den Erfolg

Statt die Daten der Kunden zu nutzen, lässt Apple deshalb weiter seine Mitarbeiter antreten. Täglich kommen Dutzende in das Fitness-Labor, um an den internen Studien teilzunehmen. Auch bei den Mitarbeitern wird Datenschutz großgeschrieben: Wer welche Übung macht, wird nicht erfasst, alle persönlich zuordenbaren Daten werden anonymisiert. Im Gegenzug erfahren die Mitarbeiter aber auch nicht, warum sie eine Übung absolvieren. Ob sie der Uhr neue Bewegungsmuster beibringen, einen bestehenden Workout verbessern oder die Genauigkeit der Herzfrequenzerkennung optimieren, wissen lediglich die Kollegen, die jede der Übungen akribisch überwachen.

Mehr als 90.000 Trainingsstunden wurden in dem Labor bereits absolviert, sagt einer der Mitarbeiter. Millionen Kalorien wurden verbrannt. Mit dem vergossenen Schweiß könnte man vermutlich den Pool im Nachbarzimmer füllen, in dem ein Mann gegen die Strömung auf der Stelle krault.

Doch die Mitarbeiter wissen, dass die gesammelten Aktivitätsdaten das zukünftige Kapital des Konzerns sind. Denn auch andere Mitbewerber im Fitness-Markt leisten sich solche Labore, der Uhren-Hersteller Polar hat seines etwa im finnischen Oulu. Und so legen die Mitarbeiter weiter jeden Tag Stufe um Stufe zurück. Kilometer um Kilometer. Bahn um Bahn.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Mehr zum Thema Privatsphäre finden Sie im aktuellen stern