US-Wissenschaftlern ist der Durchbruch in der Fusionstechnik gelungen. Sie haben im Labor erstmals einen "echten" Fusionsreaktor angeworfen, also ein System, das mehr Strom erzeugt, als es selbst zum Betrieb benötigt. Die bisherigen Geräte der Fusionstechnik wurden zwar umgangssprachlich Reaktoren genannt, genau genommen waren sie aber riesige Stromverbraucher und keine Energieerzeuger.

Die Kraft der Sonne

Was ist Fusionstechnik? Fusionsreaktoren gehören zur Kerntechnik und doch arbeiten sie gänzlich anders als die bisher gebauten Reaktoren, die auf Brennstäbe mit Uran angewiesen sind. In einem Fusionsreaktor wird die Energie der Sonne entfesselt. Unter bestimmten Bedingungen – sehr hohe Hitze und sehr hoher Druck – verschmelzen zwei Wasserstoffatome zu einem Heliumatom. Bei diesem Prozess wird Energie frei. Wenn es gelingt, den Prozess zu beherrschen, könnten derartige Reaktoren unendlich viel Energie ohne Klimafolgen liefern. Wasserstoff ist gemessen am Bedarf der Reaktoren in unendlicher Menge vorhanden. Hinzu kommt, dass es das Problem der strahlenden Altlasten nicht in dem Maße gibt wie bei Reaktoren, die mit Uran arbeiten. Weiteres Plus: Es kann keinen Unfall wie bei einer Kernschmelze geben. Zur Fusion kommt es nur unter bestimmten Bedingungen, die aufwendig hergestellt werden müssen. Bei einer Panne bricht die künstliche "Sonnen-Zone" zusammen und die Verschmelzung stoppt.

Vorbild H-Bombe

Das Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien nutzt einen Prozess, der sich Inertial Confinement-Fusion nennt. Er unterscheidet sich grundsätzlich von den großen Fusionsreaktoren wie dem ITER in Frankreich oder den Großanlagen in China und Korea. In diesen Tokamak-Reaktoren versucht man in einem donutförmigen Ring eine kontinuierliche Verschmelzung wie in der Sonne herzustellen. Das Grundprinzip der Tokamaks wurde Anfang der 1950er-Jahre von sowjetischen Wissenschaftlern erdacht. Doch so genial ihre Vision war, zeigte sich, dass der Weg dorthin in der Praxis äußerst steinig war und erst jetzt nach 70 Jahren gibt es eine Chance, dass diese Reaktoren dauerhaft arbeiten können.

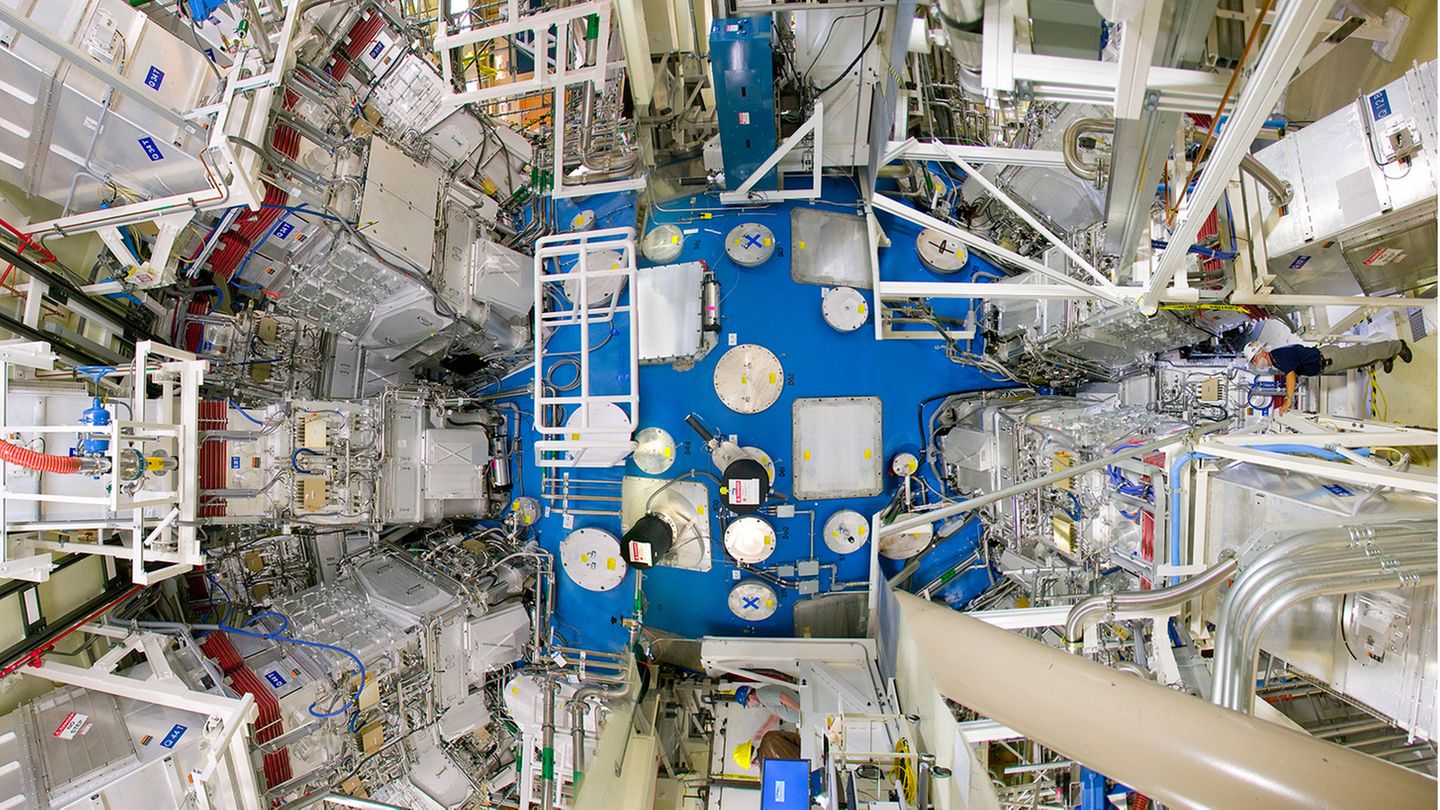

Die NIF Target Bay in Livermore basiert auf einer anderen Idee, anstatt einer scheinenden Sonne wird eine Explosion wie bei einer Miniwasserstoffbombe initiiert. Dazu treffen die Strahlen von 192 Lasern auf winziges Wasserstoffbrennstoffpellet. Dieser Durchbruch gelang nicht einem der zahlreichen Start-ups auf dem Gebiet, er geschah in einer staatlichen Anlage. Der Erfolg ist auch ein Treppenwitz der Geschichte. Der Durchbruch wurde nicht in den sehr teuren zivilen Forschungsanlagen erzielt, die National Ignition Facility ist mit Kosten von 3,5 Milliarden Dollar gegen den ITER spottbillig. Die Kosten des ITER wurden zunächst mit 5 Milliarden angesetzt, verdreifachten sich schnell und inzwischen ist klar, dass auch die 15 Milliarden nicht ausreichen werden. Die National Ignition Facility wurde primär gebaut, um Atomwaffen zu testen. Die jetzige Fusionsanlage ist eine Art Nachfolgenutzung.

Wasserstoff wird bombardiert

Die 192 Laser werden in einem Master-Oszillator-Raum gezündet und gehen dann auf eine mehr als 100 Meter lange Reise, bevor sie in die "Ziel-Bucht" eintreten. Das ist ein 30 Meter hohes Betonsilo mit einem Durchmesser von ebenfalls 30 Metern. Im Wesentlichen ist die Bucht mit Diagnoseinstrumenten vollgestellt. Im Zentrum des Silos befindet sich eine Zielkammer, darin wiederum eine Kapsel. in der das Wasserstoffpellet steckt. Hier herrscht ein Vakuum nahe dem absoluten Gefrierpunkt. Und hier treffen die 192 Strahlen präzise zusammen und setzen für bis zu 20 Milliardstel Sekunden 500 Billionen Watt Leistung frei.

Ein Aufbau wie die Target Bay in Livermore wird keine kontinuierliche Fusion erzeugen. Aus dem Laborversuch ließen sich nur Anlagen ableiten, die eine Abfolge von Energieexplosionen hervorrufen. Alle privaten Start-ups folgen dieser Idee, wenn auch auf verschiedenen Wegen. Die disruptive Fusion bietet zwei Vorteile. Zum einen muss keine Anlage gebaut werden, die dauerhaft Bedingungen wie die Sonne schafft, und die Fusion muss nicht dauerhaft gebändigt werden.

Disruptiv ist einfacher

In den Tokamak-Reaktoren hat es sich als extrem aufwendig erwiesen, einen Plasmastrom zu erhitzen und zu komprimieren und dabei stabil zu halten. Nur neuartige Elektromagneten lassen hoffen, dass man auf diesem Weg doch noch zum Ziel kommt. Dazu haben die Tokamak-Reaktoren damit zu kämpfen, den Plasmastrom stabil zu halten, sobald die Fusion einsetzt, also einen dauerhaften Prozess zu schaffen. Selbst wenn das gelingt, gibt es ein drittes Problem. Bau und Betrieb eines Tokamaks sind so teuer, dass befürchtet wird, dass die Anlage nicht kommerziell betrieben werden kann. Bei den Explosionsreaktoren gibt es diese Probleme nicht. Jede Explosion ist ein in sich abgeschlossener Vorgang, der nur mit "Gewalt" initiiert werden muss – hier durch die Laserenergie. Es ist kein harmonischer Prozess, der kompliziert in Balance gehalten werden will.

Quelle: FT, Lawrence Livermore National Laboratory