Frau Nosbusch, als Donald Trump erneut zum Präsidenten ernannt wurde, waren Sie gerade von Los Angeles mit dem Flugzeug Richtung Europa abgehoben. Werden Sie Ihrer jahrelangen Wahlheimat nun den Rücken kehren?

Nachdem ich in Luxemburg gelandet war, bin ich als erstes in meinen Wald gegangen, habe tief durchgeatmet und mir gedacht: Endlich zuhause, endlich dort, wo meine Wurzeln sind. Vor sieben Jahren bin ich wieder ganz nach Luxemburg gezogen. Und doch bleiben die USA das Land, in dem meine Kinder geboren sind und weiterhin leben wollen.

Beim Abschied vm Sohn fließen immer noch Tränen

Wie schwer fällt es Ihnen, auf einem anderen Kontinent zu wohnen als Ihre Kinder?

Es gehörte immer zu unserem Leben, dass ich aufgrund meiner Arbeit nicht ständig bei Ihnen sein konnte. Wenn ich mich von meinem Sohn, der heute 29 und erfolgreicher Musiker ist, verabschiede, fließen Tränen. Er sagt: Mama, ich will nicht weinen. Aber es geht nicht anders, das Abschiednehmen liegt bei uns im System.

Fällt Ihnen der Abschied von den USA kein bisschen schwer?

Es ist zu befürchten, dass es nun ein völlig anderes Land sein wird. Ich blicke mit großer Ratlosigkeit auf das, was geschieht. Ein mehrfach verklagter Mann, wird zum zweiten Mal Präsident. Als Mutter versucht man, den Kindern Anstand beizubringen, sagt ihnen, dass sie nicht lügen und betrügen sollen, lehrt sie, anderen Menschen mit Respekt zu begegnen. Durch diese Leute wird der moralische Kompass völlig außer Kraft gesetzt. Manchmal denke ich, man sollte sich für ein paar Jahre zurückziehen, Tomaten züchten und hoffen, dass es vorrübergeht. Doch ich kenne Menschen in Los Angeles, die nun als „Illegale“ gelten, für sie wird die Lage bedrohlich. In den USA werden bald Familien auseinandergerissen, Leben zerstört. Wer kann, wer darf dann noch wegschauen?

Sie moderieren die diesjährige Berlinale, vergangenes Jahr waren Sie Teil einer prominenten Protestnote, die sich gegen die Einladung von AfD-Politikern richtete. Wie werden Sie damit umgehen, wenn Sie nun vor diesen Leuten auf der Bühne stehen?

Sobald ich als Moderatorin arbeite, gelten Auflagen, an die ich mich halte. Als privater Mensch habe ich eine klare Haltung, die bekannt ist, und die ich mir von niemandem nehmen lasse. Was Preisträger auf der Bühne sagen, kann ich allerdings nicht beeinflussen.

Ihre erste Moderation liegt unglaubliche 48 Jahre zurück, sie waren damals zwölf. Ich selbst kann mich noch daran erinnern, wie ich als Kind vor dem Fernsehgerät saß und Sie gemeinsam mit Anke Engelke als jugendliche Moderatorinnen der Internationalen Funkausstellung bewunderte. Wie präsent ist Ihnen dieses angstfreie Mädchen von damals?

Das Großartige an dieser Zeit war, dass die Möglichkeit des Scheiterns stets eingepreist war. Vielleicht ist es das, was Sie als angstfrei empfanden. Damals dachte ich mir: Das ist doch jetzt wirklich völlig verrückt, was wir hier machen. Man konnte drauf loslegen, sich ausprobieren, und durfte auch live scheitern. Dem heutigen Fernsehen fehlt diese Lust am Risiko. Alles wirkt so formatiert, man geht auf Nummer sicher und ist lieber berechenbar.

War es Zufall, dass Frank Elstner Sie für Radio Television Luxembourg entdeckte, oder war ihr Talent so offensichtlich, dass diese Karriere zwangsläufig erschien?

Ich komme aus dem Süden des Landes, einer Arbeitergegend, es gab kaum Berührungspunkte mit dem Showgeschäft. Es fällt mir schwer zu sagen, ob ich später noch den Mut gehabt hätte, all das zu wagen, was ich mich als Zwölfjährige getraut hatte. Vielleicht würde ich heute keine Anwältin in einer Fernsehserie spielen, sondern als Anwältin arbeiten. Gleichzeitig stelle ich mir die Frage, ob es damals richtig war, ein Kind dieser Branche derart auszusetzen. Als Mutter würde ich heute die Frage klar mit einem Nein beantworten. Dennoch bin ich meinen Eltern rückblickend dankbar, dass sie mir diese Freiheiten erlaubten.

Désirée Nosbusch: Vater hätte das Zeug zum Premier gehabt!

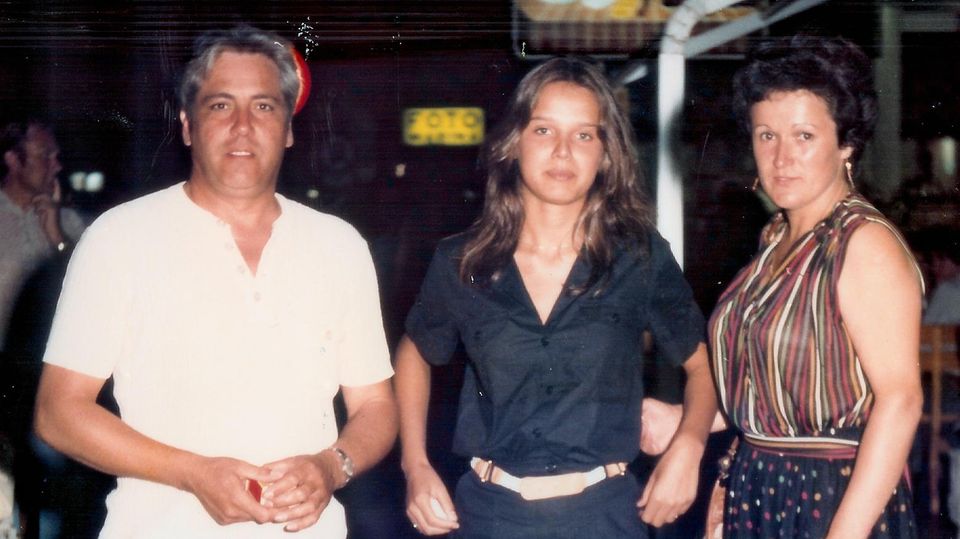

In Porträts steht oft, Sie kämen aus „einfachen Verhältnissen“. In Ihren Erzählungen über die Eltern Nosbusch gewinnt man jedoch das Bild von mutigen Menschen. Ihr Vater, ein LKW-Fahrer und Gewerkschaftsführer, der eine Italienerin geheiratet hatte, was damals ungewöhnlich war. Als einer Ihrer ersten Fans im Garten des Elternhauses campierte, wurde dieser einfach an den Familientisch gebeten und durfte für ein paar Tage bleiben.

Ich stimme Ihnen zu, das waren alles andere als einfache Verhältnisse. Mein Vater hätte das Zeug zum Premierminister gehabt. Peter Ustinov hat mich einmal gefragt, ob ich aus einem Diplomatenhaushalt komme, weil ich so viele Sprachen fließend spreche. Daraufhin habe ich geantwortet: Nein, mein Vater sei bloß LKW-Fahrer. Daraufhin schmunzelte Ustinov überrascht und sagte: Aber dann bestimmt ein diplomierter LKW-Fahrer! Meine Mutter und mein Vater, der leider nicht mehr lebt, waren großartige Eltern. Den Tod meines Vaters habe ich bis heute nicht überwunden. Sehen Sie, hier mein Smartphone…

Sie haben „Papa Albert“ bis heute eingespeichert?

Ich würde es nie übers Herz bringen, seine Nummer zu löschen. Leider habe ich seine Sprachnachrichten nicht aufbewahrt, ich würde so gern ab und zu seine Stimme hören. Die Sprachnachrichten meiner Mutter lösche ich daher nicht.

Woher stammt Ihr ausgeprägtes Show-Gen?

Der Impuls war ein anderer. Ich wollte hier raus. Im Theater meines Onkels bekam ich eine Vorstellung von jener Freiheit, die eine Bühne ermöglicht. Die Hälfte der Bevölkerung Luxemburgs arbeitet für den Staat. Überall Beamte, wohin man blickt. Was mit Kunst zu tun hat, wird nicht als Beruf angesehen. Die Leute können sich nicht vorstellen, dass man von diesem Zirkus leben kann. Als ich einmal einen neuen Pass beantragte, wurde ich nach meinem Beruf gefragt. Ich sagte: Schauspielerin. Da hieß es: Das gibt es nicht, auch Moderatorin war nicht vorgesehen. Wir einigten uns auf Journalistin.

Sind Sie für die Luxemburger ein anderer Star als für die das deutsche Publikum?

Ganz gewiss. Wenn Sie lange genug hier in der Brasserie Guillaume sitzen und aus dem Fenster schauen, ist es wahrscheinlich, dass Sie den Außenminister vorbeigehen sehen oder sogar den Premier. Wenn ein Land so klein ist, bekommt es einen familiären Charakter. Ich will meine Bedeutung nicht übertreiben, aber ich glaube, man nimmt mich als eine Art Botschafterin des Landes wahr, als jemand, der Luxemburg gut repräsentiert. Inzwischen wurde ich sogar vom Großherzog mit einem Verdienstkreuz geehrt. Man hat inzwischen eingesehen, dass ich keine Journalistin bin.

Frühe Erfahrungen mit schwierigen Stars waren "lehrreich"

Bevor Sie ein Star wurden, haben Sie als Jung-Reporterin viele große und schwierige Stars kennengelernt. Klaus Kinski sperrte Sie in sein Haus, Udo Lindenberg ging mit Ihnen in eine Sexshow auf St. Pauli, Falco nahm mit Ihnen ein Duett auf. Haben Sie aus diesen Begegnungen Lehren für den eigenen Umgang mit der Berühmtheit gezogen?

Auf manche Begegnung hätte ich lieber verzichtet, um das Bild aus der Distanz zu bewahren. Ich war ein großer Falco-Fan. Als er mich für diese Zusammenarbeit anfragte, war ich sehr geehrt. Dann traf ich auf diesen Menschen, dem es damals gar nicht gut ging, der zerstört wirkte, mit allem haderte. Ich war traurig, ihn so zu sehen. Gleichzeitig war es lehrreich. Viele Stars sind von Selbstzweifeln geplagt, stehen am Morgen auf und sagen sich: Dies ist vielleicht der Tag, an dem die Welt erkennt, dass du in Wahrheit nichts kannst. Klaus Kinski kompensierte das, indem er herumschrie und mit Sachen warf. Andere flüchten sich in Alkohol und Drogen.

Vor drei Jahren haben Sie die Schattenseiten Ihrer Karriere öffentlich gemacht, darunter sexuellen Missbrauch. Die gesamte Showbranche wirkt in ihrer Beschreibung als Ort von strukturellem Sexismus.

Das war sie auch.

Greifen Sie bei den Rollen der starken und doch verletzlichen Frauen, die Sie spielen, dabei auf diese eigenen Erfahrungen zurück?

Es ist interessant, dass Sie das so sehen. Ich glaube, dass einen die Geschichten suchen, nicht umgekehrt. Mir wird oft erst nachträglich bewusst, dass gewisse Rollen wie ein Kommentar auf Ereignisse in meinem Leben wirken und es möglicherweise auch sind. Der Umgang mit diesen Erfahrungen war lange Zeit schwierig für mich. Ich habe mich gefragt, wieso ich gewisse Dinge zugelassen habe, erst in einer Therapie bin ich das losgeworden. Eine der wichtigsten Erkenntnisse meines Lebens ist, dass man sich selbst verzeihen muss.

Am 30 Januar kommt Ihr Regie-Debüt „Poison“ ins Kino. Auch hier geht es um Verletzungen, um eine Liebe, die verloren gegangen scheint, und um Vergebung. Hat Sie diese Geschichte ebenfalls gefunden?

Schon vor langer Zeit. Ich habe das Drama „Gift“ der niederländischen Autorin Lot Vekemans selbst am Kasemattentheater in Luxemburg gespielt und es hat mich nie mehr losgelassen. Natürlich hat es einen Grund, dass mich dieser Stoff so gepackt hat. Es geht um zwei Menschen, die sich am Grab ihres vor Jahren verstorbenen Kindes wiedertreffen. Beider Beziehung war an dem Schmerz zerbrochen, er aus der Ehe geflohen. Nun bringt sie ihn dazu, sich zu stellen.

Ihre Eltern hatten selbst zwei Kinder bei der Geburt verloren. War Ihnen das Thema auch deshalb nahe?

Wenn, dann erst im Rückblick. Ich habe mir diesen Zusammenhang jedenfalls nicht bewusst gemacht. Mein Gott, was haben meine Eltern damals wohl durchgemacht? In der Familie ist nie darüber gesprochen worden. Ich habe es als Kleinkind mitbekommen, weil es hieß, es komme ein Brüderchen nach Hause, aber dann kamen meine Eltern allein zurück. Als später mein Bruder zur Welt kam, wollte ich nicht ins Krankenhaus mitgehen, um nicht noch einmal enttäuscht zu werden. Mein Vater sagte stets, er habe zwei Kinder, meine Mutter sprach von vier.

Fast wäre Dreh an Krebsdiagnose gescheitert

Während der Dreharbeiten zu „Poison“ ist Schreckliches passiert. Der Sohn Ihres Hauptdarstellers Tim Roth bekam Krebs. Wie wirkte sich diese Tragödie auf die Zusammenarbeit aus?

Tim Roth hat zu mir gesagt, er sei froh, diesen Film gemacht zu haben, weil ihn diese Arbeit dazu gezwungen hatte, sich mit der Möglichkeit des Sterbens seines eigenen Sohnes auseinanderzusetzen. Der Krebs wurde während der Vorbereitungen zum Film diagnostiziert, er rief mich daraufhin an, um mir das mitzuteilen. Obwohl es eine Katastrophe für das Projekt gewesen wäre, habe ich sofort gesagt: Es ist klar, dass du den Film unter diesen Umständen nicht drehen musst. Er aber sagte sofort: Natürlich drehen wir. Er wollte nur darum bitten, sich manchmal vom Set entfernen zu dürfen, um mit dem Sohn länger zu telefonieren. Elf Monate nach Ende der Dreharbeiten starb sein Sohn.

Wie sind Sie während des Drehs mit der Situation umgegangen?

Wir hatten vereinbart, dass nicht ständig danach gefragt wird, wie es ihm gehe. Und ich bekam durchaus Schuldgefühlte, dachte mir, mein Film hätte Unglück gebracht. Tim kam letztendlich auf mich zu und bedankte sich. Ein wichtiger Moment.

Der gesamte Film spielt auf einem Friedhof. Stimmt es, dass Sie selbst eine filmreife Sache auf einem Friedhof gemacht haben?

Welche meinen Sie?

Es heißt, Sie hätten den Leichnam Ihres eigenen Großvaters einbetoniert?Ich musste ihm versprechen, dass er nicht von Würmern gefressen wird. Diese Vorstellung war ihm ein Horror. Da es damals in Luxemburg noch nicht die Möglichkeit der Feuerbestattung gegeben hat, habe ich ihm einen Spezialsarg besorgt und diesen in ein Grab aus Beton gelassen. Das war eines der wenigen Male, da ich einen Promi-Bonus genutzt habe, um das zu ermöglichen. Versprechen sind für mich enorm wichtig. Ich würde alles in Bewegung setzen, sie zu halten.

Als Schauspielerin waren Sie stets davon abhängig, ob sie jemand für eine Rolle besetzt. Ist es ein Akt der Befreiung, mit 60 selbst Regie zu führen?

Es hatte einen Grund, dass ich Regie studiert habe. Damals wollte mich keiner als Schauspielerin, ich hatte kaum Aufträge, keine interessanten Rollen. Also wollte ich etwas anderes versuchen, mich weiterbilden.

Dann ist Ihnen das unvermutete Comeback dazwischengekommen. Wann war Ihnen klar, dass die Rolle der eiskalten Bankerin Christelle Leclerc in „Bad Banks“ Ihr Leben verändern würde?

Ich hatte meine Agentin bereits gebeten, mich aus der Schauspielkartei zu entfernen, als mich Christian Schwochow für „Bad Banks“ besetzte. Ich wusste, dass die Zusammenarbeit mit diesem großartigen Regisseur viel bedeuten würde. Kürzlich stand ich am Frankfurter Flughafen an der Sicherheitsschleuse und hatte vergessen, meinen Laptop aus der Tasche zu nehmen, da rief einer der Security-Leute zu mir: „Das gilt auch für Sie, Frau Leblanc!“ Diese Figur wird wohl ein Teil von mir bleiben.

Sie haben mit großen Regisseuren zusammengearbeitet, aber auch mit charakterlich Zweifelhaften, die sie als 16-Jährige zu Nacktszenen zwangen. Von welcher Sorte haben Sie als Regisseurin mehr gelernt?

Ich würde fast sagen von der zweiten, den charakterlich fragwürdigen Regisseuren. Es ist immer wichtig zu wissen, wie man etwas keinesfalls machen will. Die großartigen Regisseure sind schwer zu imitieren, sie schaffen eine Magie, einen Spielpatz, an dem man sich sicher fühlt, keine Angst hat sich lächerlich zu machen. Ein Filmprojekt ist jedes Mal wieder ein großes Experiment. Man würfelt Menschen aus aller Welt zusammen und sagt: Jetzt seid bitte eine große Familie und liebt einander! Dass das so oft funktioniert, ist ein Wunder, ein demokratischer, mutiger Akt. Ich liebe es.

Vieles in ihrer Karriere wirkt rückblickend wie vom Schicksal eingefädelt. Glauben Sie an so etwas?

Oft fühlt es sich so an. Vielleicht würde ich ohne „Bad Banks“ heute ein Theater in Luxemburg leiten, und das wäre auch schön. Irgendwann habe ich aufgehört zu planen, weil ohnehin meistens etwas dazwischengekommen ist. Ich weiß es nicht, ob es das Schicksal gibt, aber ich glaube ganz fest an etwas anderes: das Glück.

Ein zentraler Satz in „Poison“ ist die Frage, woran man mehr glaube: an Hoffnung oder an Frieden. Wie beantworten Sie diese Frage für sich persönlich?

Die Antwort fällt mir leicht. Ich würde die Hoffnung wählen, dann kann ich immer noch auf Frieden hoffen.