Berna Ilter weiß genau, worauf die Welt am liebsten schläft. "Die Amerikaner bevorzugen extra dicke und weiche Matratzen, die Deutschen dagegen legen Wert darauf, dass der Bezug abwaschbar und abnehmbar ist", sagt die Chefin der türkischen BRN-Matratzenfabrik. Sie läuft durch die lichtdurchflutete neue Produktionshalle, grüßt ihre Mitarbeiter an den Nähmaschinen, dann bleibt sie an einem Stapel stehen: "Diese hier haben einen Anti-Staub-Bezug und sind für Großbritannien bestimmt", sagt die Türkin und fügt begeistert hinzu: "Globalisierung ist eine feine Sache." In 40 Ländern der Welt verkauft sie ihre Produkte.

Ilter ist eine von 80 Unternehmerinnen in Kayseri, der heimlichen Wirtschaftshauptstadt Anatoliens. In nur einer Generation ist das rückständige Provinznest zu einem modernen Industriezentrum geworden, in dem drei Viertel der türkischen Möbel produziert werden und jeder zweite Meter Denim hergestellt wird. 50 der 500 reichsten türkischen Unternehmer leben in Kayseri. Doch selbst im Wandel besinnt sich die Stadt auf ihre religiösen Traditionen: Die vielen Moscheen platzen zum Freitagsgebet aus allen Nähten, im Ramadan sind die Restaurants tagsüber geschlossen.

"Jede Frau muss selbst entscheiden"

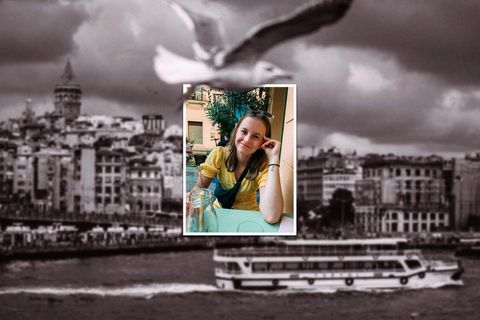

Die 33-jährige Ilter trägt dennoch kein Kopftuch, ihre dunkelbraunen Haare fallen locker auf die Schulter. "Niemand hat mich je deswegen kritisiert", sagt die Frau, die Mitglied im nationalen Verband von Geschäftsfrauen ist. "Jede Frau müsste selbst entscheiden, ob sie das Kopftuch trägt." Eine Sirene läutet die Kaffeepause ein. Einige Männer zünden sich eine Zigarette an, andere rollen ein Gebetsteppich aus und beten. Sie fügt hinzu: "Es ist ihre Sache, was sie in den Pausen tun."

Der Generalstaatsanwalt ist anderer Meinung. Er sieht die "säkularen Fundamente" des Staates in Gefahr, wenn das Kopftuch in Universitäten zugelassen wird, und hat beantragt, die Regierungspartei AKP aufzulösen. Für Premier Recep Tayyip Erdogan, Präsident Abdullah Gül sowie 69 weitere AKP-Spitzenpolitiker fordert er ein fünfjähriges Politikverbot. In diesen Tagen soll das Verfassungsgericht ein Urteil sprechen.

Doch bei dem Konflikt geht es gar nicht um die Trennung von Staat und Religion, sondern vor allem um Herrschaftsanspruch und Pfründe. Die alte, sich als säkular bezeichnende Elite und die neue gläubige Mittelschicht aus der anatolischen Provinz ringen um die Kontrolle im Land. "Dieser Fall ist eine Farce", schimpft Ilter. "Es geht allein um Macht und Geld, die Religion wird nur vorgeschoben." Leider werfe der Streit "die Türkei zurück. Er verzögert den EU-Beitritt und lenkt von den wirklichen Problemen ab".

Verbot kommt Staatsstreich gleich

Das Verbot der Partei, die bei den Wahlen vor einem Jahr 47 Prozent der Stimmen bekam, würde einem Staatsstreich gleichen. Während früher aber immer das Militär putschte, drohen heute die höchsten Juristen, die Regierung zu entmachten. "In keinem demokratischen Land würde diese Anklage des Staatsanwalts ernst genommen", schimpft Ergun Özbudun, Verfassungsrechtler an der Bilkent-Universität in Ankara. "Sie ist juristisch nicht haltbar und enthält keinen Beweis dafür, dass die AKP das säkulare System abschaffen will."

Unter Premier Erdogan hat die Türkei sechs Jahre innenpolitischer Stabilität und wirtschaftlichen Wachstums erlebt. Die AKP-Regierung trieb die europäische Integration voran und öffnete das Land für das ausländische Kapital. Auch wenn die Reformen zuletzt zum Stillstand kamen, kann Ihsan Dagi, Professor für Internationale Beziehungen an der Technischen Universität in Ankara, nicht begreifen, "wie man dieser Partei islamistische Umtriebe vorwerfen kann? Sie hat das Land modernisiert, mehr als jede andere Regierung zuvor!" Es sei doch alles nur ein Vorwand der alten Eliten, um die Macht zu behalten, die sie an den Wahlurnen nicht gewinnen können.

In der alten Karawanserei von Kayseri ist man weniger diplomatisch: "Die lügen doch, wenn sie behaupten, dass die AKP die Türkei in einen neuen Iran verwandeln will", schimpft der Teppichhändler Savas Imamoglu. "Wir sind eine konservative Stadt, eine Hochburg der AKP. Trotzdem laufen auf den Straßen viele Frauen ohne Kopftuch herum." Imamoglu ist gläubig, seine Frau trägt kein Kopftuch.

Die Partei ist ein gutes Geschäft

In Kayseri hätten die meisten Leute die AKP gewählt, nicht weil die Partei religiös, sondern weil sie gut fürs Geschäft sei, sagt Imamoglu. Die Regierung senkte die Unternehmenssteuer auf 20 Prozent, sie prämiert Exporte mit Steuernachlässen und fördert die Einstellung von Frauen, indem sie dem Arbeitgeber die Sozialabgaben erstattet. Kayseri, die Heimatstadt des Präsidenten Gül, profitiert von dem Wirtschaftskurs: Am Hauptplatz gegenüber der Zitadelle residiert in einem halbrunden Prachtbau das neue Hilton Hotel. Unweit des futuristischen Busbahnhofs aus Glas, Kunststoff und Beton wird ein neues Fußballstadion errichtet - das modernste im ganzen Land.

Kayseri liefert den Beweis, dass Islam und Moderne in der Türkei keine Gegensätze sind. "Hier sind der Islam und der fleißige gläubige Mittelstand der Motor der Modernisierung", sagt Saffet Arslan, Chef von Ipek, einem der größten türkischen Möbelhersteller. "Der Islam verbietet nicht, sich zu bereichern. Er sagt nur: hart arbeiten, ehrlich sein. Und Leuten helfen, die in Not sind."

Jahrelang wurden Anatolier wie Saffet Arslan von den staatlichen Eliten nicht sonderlich beachtet. Nun fordern die erfolgreichen Unternehmer politische Mitsprache und ihren Anteil am Wohlstand. Sie haben der AKP zu dem grandiosen Wahlsieg verholfen. Aber ihre Forderungen nach Freiheit, Öffnung und globalem Wettbewerb schrecken die herrschenden Eliten ab. "In der Türkei tobt eine Art Klassenkampf", sagt der bekannte Publizist Cüneyt Ülsever.

Erfolgreiche Anatolier sind den Verheißungen des Konsums längst erlegen. Im Einkaufszentrum Atakule in Ankara schlendern junge Frauen herum, die islamisch korrekt angezogen sind, also mit Kopftuch und komplett bedecktem Körper. Doch statt Kaftan tragen sie die teuersten westlichen Marken, Taschen von Prada und Brillen von Dior. Sie speisen im Sevilla, dem noblen Restaurant im Fernsehturm, wo ihnen ganz Ankara zu Füßen liegt. In der Tiefgarage parken ihre teuren Geländewagen. In Ankara und Istanbul werden luxuriöse Wohnanlagen für diese neue Geldelite gebaut: mit kleinen Moscheen und Schwimmbecken, an denen Frauen nicht im Bikini, sondern im luftigen Hosenanzug sitzen.

Die Anatolier schicken ihre Kinder auf die besten Universitäten und wollen auch das Meinungsmonopol der säkularen Eliten aufbrechen: Ihre einflussreichste Zeitung "Zaman" hat schon eine Auflage von rund 750.000 Exemplaren.

Die Vorstellung, ihren Einfluss mit den Neureichen aus der Provinz teilen zu müssen, lässt die alten Staatseliten in Istanbul und Ankara erschaudern. Beamte und Richter, Offiziere und Akademiker wollen die Stellungen nicht kampflos räumen. "Sie sind bereit, die Demokratie zu opfern, um ihren 'Säkularismus' zu retten", sagt der Politologe Dagi. Dass die Trennung von Staat und Religion von niemandem bedroht wird, spielt dabei keine Rolle. Laut einer Umfrage der liberalen Tesev-Stiftung finden 91 Prozent der Türken das säkulare Modell gut. Nur fünf Prozent würden die Einführung der Scharia, des islamischen Rechts, begrüßen.

Dagegen sind 51 Prozent aller türkischen Richter und Staatsanwälte der Meinung, dass Menschenrechte eine Bedrohung der staatlichen Sicherheit darstellen können. Ebenso viele lehnen es ab, bei ihren Urteilen internationale Rechtskonventionen zu berücksichtigen.