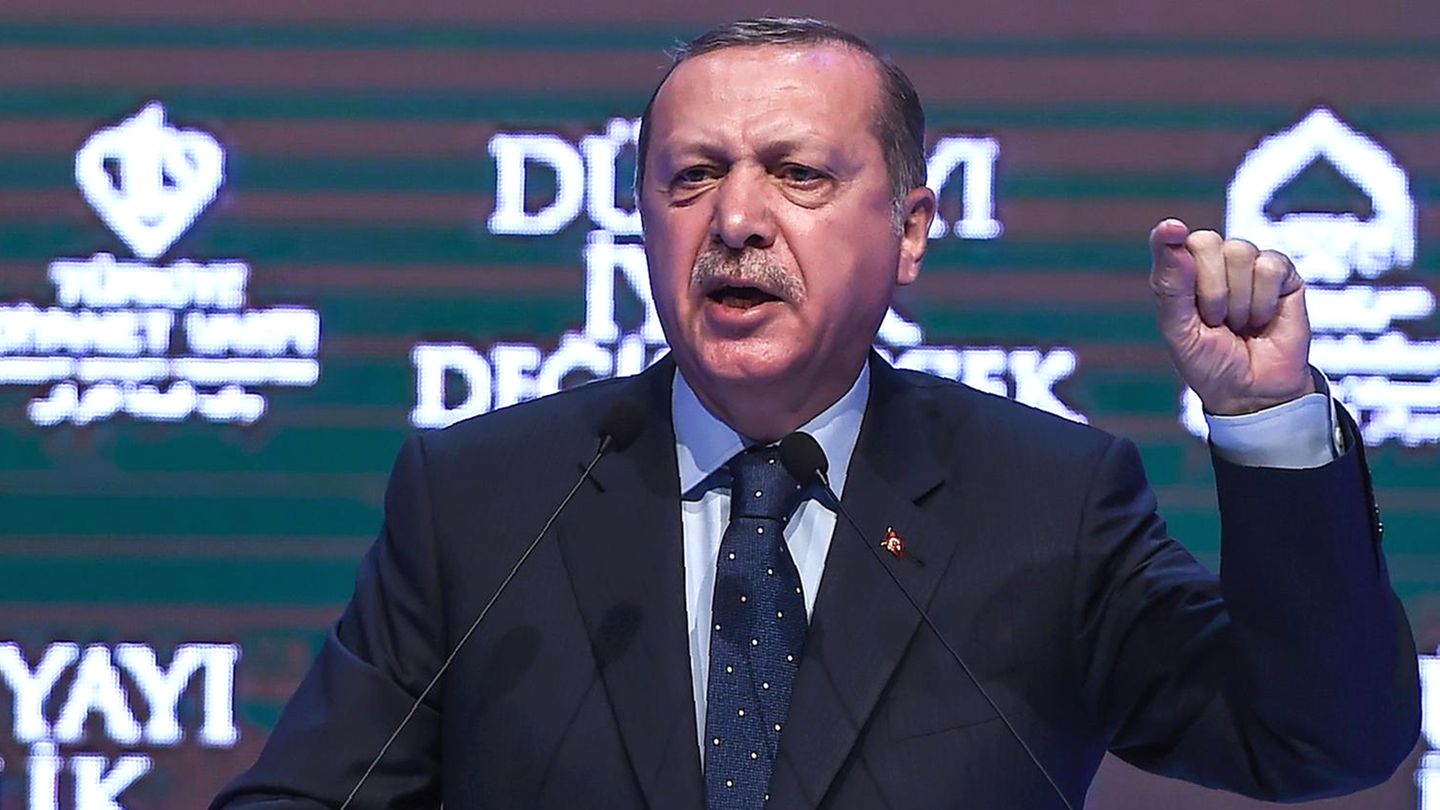

Die Niederländer? "Nazi-Nachfahren." Deutschland? "Kann man keine Demokratie nennen." Europa? Will den "Nationalsozialismus wiederauferstehen lassen". Der Westen? "Islamophob."

So spricht Recep Tayyip Erdogan. Es ist ein Ton, mit dem normalerweise Politiker verfeindeter Staaten übereinander herfallen. Aber was ist noch normal im Verhältnis des Nato-Mitglieds Türkei zur Europäischen Union – einem Bündnis, in das es offiziell noch immer aufgenommen werden möchte?

Mit seinem Kampf um noch größere Machtfülle im eigenen Land hat der türkische Präsident weite Teile Europas in eine Art Ausnahmezustand versetzt. Türkische Minister werden ausgeladen, Demonstrationen gegen Auftrittsverbote enden, wie am Sonntag in Amsterdam, in Straßenschlachten – und diese Eskalation wird wahrscheinlich noch über Wochen weitergehen. Weil Erdogan ein Interesse daran hat. Demoskopen prognostizieren für sein Referendum einen knappen Wahlausgang – im Moment liegen die Nein-Sager sogar vorn.

Die Wahl ist ein Urteil über Erdogan persönlich

Erdogan braucht eine aufgeputschte Stimmung im eigenen Land. Er braucht die türkischen Wähler im Rest Europas. Das Referendum am 16. April ist nicht einfach eine Wahl. Es ist eine Richtungsentscheidung. Ein Urteil über ihn, Recep Tayyip Erdogan, ganz persönlich. Um den Trend umzukehren, nimmt er nun also die Zerrüttung in Kauf. Die Zerrüttung der Beziehung zur westlichen Welt und zu vielen Menschen in der Türkei. Längst spaltet das erratische Verhalten des Präsidenten auch das eigene Land. Es zerreißt Familien und lässt Einzelne in tiefer Ratlosigkeit zurück.

Wähler wie zum Beispiel: Fatih Coskun. Der 35-jährige Elektriker aus Aksaray, einer Stadt 200 Kilometer südlich von Ankara, ist stolzer Türke, Muslim, Familienvater. Jemand, der geradezu prädestiniert dafür wäre, Erdogan zu wählen. Einer, den Erdogan so dringend brauchte – als Ja-Sager beim Referendum.

Coskun hat immer die MHP gewählt, eine rechte nationalistische Partei, die es mit ihren Stimmen im Parlament Erdogan überhaupt erst ermöglichte, das Referendum abhalten zu können. Doch jetzt will der Mann aus Aksaray "Hayir" sagen: Nein! Erdogan geht ihm in seinem überbordenden Machtanspruch entschieden zu weit. "Ich will nicht, dass er die ganze Macht hat. Ich vertraue ihm nicht."

Coskun findet, Erdogan habe zu viel gespielt mit dem Volk. Er hat seinen Präsidenten durchschaut. Erdogan suche in diesen Wochen auf Teufel komm raus den Konflikt mit Europa, damit Europa arrogant wirke und er wie der Außenseiter dastehe, der Mann aus dem Istanbuler Slum.

Viele Türken begreifen genau, was gerade geschieht

"Er braucht uns" , sagt Coskun und meint damit: die Menschen aus Aksaray, Nationalisten, Typen wie ihn, Coskun. Aber wenn Erdogan all die Macht bekomme, "kann er alles mit uns machen".

Da ist sie – die Angst. Viele Türken begreifen sehr genau, was gerade mit ihrem Land geschieht: Ein Mann nimmt es sich. Und sie wissen, dass er die Macht behalten wird, bis er gesundheitlich nicht mehr kann.

Aksaray ist für Erdogan eigentlich eine sichere Stadt, es liegt im konservativen Kernland der Türkei. Eine Tankstelle verspricht Kunden sogar Rabatt, wenn sie sagen, dass sie mit Ja stimmen. Die Hauptstraße Richtung Ankara heißt Recep Tayyip Erdogan Bulvari.

Am Samstagnachmittag sitzt Fatih Coskun in seinem Hobbykeller, er bastelt Lampen aus Kürbissen. An der Wand hängen Bilder: Atatürk neben Sultan Mehmed II., dem Eroberer von Istanbul. Er hat ein paar Leute eingeladen: seine Eltern, Nachbarn. Sie reden über Politik. Soll Erdogan all die Macht bekommen? Verdient er sie?

Das ist die entscheidende Frage. Ja, Millionen lieben ihn, den Präsidenten, verehren ihn. Jubeln ihm zu, wenn er ruft, die Niederlande verhielten sich wie eine Bananenrepublik.

"Ich will kein Schaf in einer Herde sein"

Erdogan scheint ein Mann zu sein, der alles will. Jetzt. Für immer. Er ist ein Spieler. Er geht aufs Ganze. Seine Rhetorik gegen Deutschland und gegen die Niederlande hat auch und vor allem mit diesen Menschen in diesem Haus in Anatolien zu tun.

Da ist ein Nachbar von Coskun, er sagt Ja, und seine Frau, sie sagt Nein.

Seit Erdogan regiert, sagt der Mann, gebe es keine Krise mehr. Alles sei stabil. Niemals sei es besser gewesen in der Türkei als unter ihm.

"Ich will kein Schaf in einer Herde sein", sagt seine Frau.

"Aber die Fetö hat den Staat unterwandert" , sagt der Mann, er meint die Anhänger von Fethullah Gülen, die angeblich hinter dem Putsch stecken. "Tayyip braucht die Macht, er muss aufräumen."

"Früher war der Terror nur im Südosten" , sagt die Frau. "Jetzt ist er in unseren Städten. Warum muss diese Abstimmung jetzt sein, wo wir so viele Probleme haben?"

Zu Hause, erzählt sie, meiden sie das Thema, sie wollen ja nicht streiten. Dabei beginnt es schon beim Fernsehen: Ihr Mann sieht ATV, A Haber, Erdogan-Kanäle. Sie mag lieber Fox, einen der letzten Sender, die sich noch Kritik erlauben.

Er glaubt, sie zweifelt.

Er sagt, noch mehr Macht für Erdogan könne gut sein für das Land, noch mehr des Guten. Da unterbricht ihn Fatih Coskun: "Was machst du, wenn Erdogan stirbt, und ein Linker wird Präsident und hat dann die ganze Macht? Vielleicht verbietet der dann Kopftücher, willst du das?"

Alle Macht für Erdogan, den Einen, den Erlöser

Wenn die Türken Ja sagen an diesem 16. April 2017, dann verabschiedet sich das Land endgültig aus dem Club der demokratischen Staaten. Erdogan kann dann Gesetze erlassen, und wenn das Parlament etwas dagegen hat, kann er es auflösen, jederzeit. Er kann fast alle leitenden Positionen im Staat besetzen, niemand ist mehr vor ihm sicher. Einen Premierminister gibt es nicht mehr. Und jede Parlamentswahl soll am Tag der Präsidentenwahl stattfinden, es wird also immer um ihn gehen, Recep Tayyip Erdogan.

Fatih Coskuns Mutter bringt Bulgursalat und eingelegtes Gemüse, sie setzen sich auf den Boden um eine Decke herum. Eine Nachbarin kommt mit Tee und ruft: "Ich bin Evetci", sie wird mit Ja stimmen.

"Warum?", fragt Coskun.

"Es geht um ihn, um den Mann", sagt sie. "Er ist ein guter Präsident. Er soll tun, was er für richtig hält."

Erdogan regiert seit 14 Jahren, aber noch immer erzählt er von sich als dem Außenseiter, der das kaputte System aufbricht. Die Entmachtung des Parlaments passt dazu: alle Macht für ihn, den Einen, den Erlöser.

Damit erreicht er selbst jene Freunde von Fatih Coskun, die zu Nein tendieren. Die Türkei liebt Führerpersönlichkeiten. "Atatürk war so einer", sagt jemand, "ein Anführer." Die Abgeordneten dagegen, "die sind korrupt, sobald ihr Hintern den Parlamentssitz berührt".

Erdogan braucht die Milliarden der EU

Auch die Zweifelnden glauben viel von dem, was Erdogan ihnen seit Jahren erzählt. Sie verachten Amerika und Israel, sie bewundern ihn für sein Auftreten gegenüber Europa. Dass türkische Minister nicht in Deutschland auftreten durften, finden sie skandalös. Coskun sagt, vielen Nationalisten gefalle Erdogans Rhetorik, er könne sie so tatsächlich für sich gewinnen. Der starke Mann, der sich nichts gefallen lässt. Schon gar nicht vom arroganten Europa, das immer von Demokratie redet und dann Auftritte verbietet.

Die Niederlande würden "den Preis dafür zahlen" , dass sie seine Familienministerin aus dem Land gewiesen hätten, droht Erdogan. Es sind ziemlich hohle Worte. Denn der türkische Präsident spricht ausdrücklich nur von Politikern und Diplomaten – nicht von Touristen. Die Urlauber aus Deutschland, den Niederlanden, Dänemark braucht er dringend. Der Türkei geht es wirtschaftlich ziemlich dreckig. Deshalb hat Erdogan seine vermeintlich schärfste Waffe bislang nicht eingesetzt – und keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass er sich an den Flüchtlingsdeal mit der EU hält. Erdogan benötigt die Milliarden jener Gemeinschaft, die er wahlweise islamophob oder faschistisch nennt. Ihm geht es um Rhetorik im Wahlkampf, und vielleicht überzeugt er damit noch einmal zwei, drei Prozent. Die könnten entscheiden.

An diesem Nachmittag in Anatolien sitzen sie zusammen, die Nein-Sager und die Ja-Sager, und sie überzeugen einander zwar nicht, aber sie streiten auch nicht. Sie reden. Die 155 inhaftierten Journalisten kommen nicht vor in dem Gespräch – das Wort "Stabilität" aber sehr oft.

Coskuns Mutter sagt "Nein", sein Vater "Ja". Ein traditionelles Paar, sie ist verschleiert, aber ihr Tuch nicht sehr streng gebunden. "Ich komme nicht an gegen das Fernsehen" , sagt sie. Sie kann ihren Mann nicht umstimmen, weil auch der die regierungstreuen Sender schaut. Da wird er bestätigt in seinen Gedanken, Gefühlen.

Er sagt, er habe im ganzen Leben keine so gute Phase erlebt wie die vergangenen 14 Jahre – seit Erdogan regiert.

"Aber warum braucht er noch mehr Macht?", fragt seine Frau.

"Weil es immer dann schlecht war in der Türkei, wenn Koalitionen regiert haben." Er erzählt von den Neunzigern, einem chaotischen Jahrzehnt mit instabilen Regierungen und Wirtschaftskrisen. Das dürfe sich nicht wiederholen, sagt Erdogan. Immer wieder sagt er das. Coskuns Vater findet das plausibel.

Die Nachbarin, die Nein-Wählerin, fragt: "Aber es ist doch jetzt auch Krise?"

"Niemand hat seine Arbeit verloren", sagt er, "und die Lira ist stabil."

Dabei ist ein Euro inzwischen vier Lira wert, im vergangenen Jahr waren es noch drei. Die Arbeitslosigkeit liegt bei über zwölf Prozent. Lange war sie nicht mehr so hoch. Doch Coskuns Vater lässt die Fakten nicht an sich heran. Er lebt mitten in Anatolien, er ist nicht auf Touristen angewiesen, er kauft kaum ausländische Produkte, auch der Terror ist weit weg, sein Leben ist ruhig und stabil.

"Wenn es euer Kandidat wäre, wärt ihr auch dafür", sagt er und steht auf, er will zum Gebet.

"Nein" , sagt die Nachbarin, "ich fürchte mich vor einer Diktatur."

Erdogan kämpft mit allen Mitteln

Dass selbst in Aksaray viele zweifeln, sagt etwas über das Land: Es ist kompliziert, es schenkt dem Präsidenten nicht einfach die Mehrheit. Das weiß Erdogan. Deshalb kämpft er – im In- und Ausland, mit allen Mitteln, von Provokation bis Tabubruch. Seine Kompromisslosigkeit schockt die Europäische Union. Und sie präsentiert sich mal wieder als Gemeinschaft mit beschränkter Haltung. Frankreich erlaubt Auftritte. Die Niederlande verbieten sie. Österreich und die Schweiz entscheiden mal so und mal so. Und Deutschland? Mit seinen drei Millionen türkischstämmigen Bürgern?

Es wäre rechtlich durchaus möglich, den türkischen Wahlkampf aus Deutschland herauszuhalten. Ausländische Politiker hätten weder nach dem Grundgesetz noch nach dem Völkerrecht Anspruch auf Einreise und "Ausübung amtlicher Funktionen", hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt.

Trotzdem hält die Bundesregierung an ihrer beschwichtigenden Strategie fest. "Auf jede Provokation mit einer eigenen zu antworten, hat noch nie besonders weit geführt" , sagt Außenminister Sigmar Gabriel. "Wir können uns das nicht gefallen lassen, aber wir möchten nicht eskalieren" , sagt Finanzminister Wolfgang Schäuble. Es geht dabei nicht nur um die Sorge, dass es zu gewalttätigen Szenen kommen könnte wie in den Niederlanden. Dahinter steht auch die Furcht, dass jede Absage eines Auftritts nur einem nutzt: Erdogan.

Kein Name bitte, kein Foto

Über die Jahre hat sich der türkische Präsident zu einem Meister der politisch opportunen Wandlung entwickelt. Dabei hat er viel ausprobiert. Erst war er der Reformer, der auf die Kurden zuging. Dann wechselte er die Seiten – die Kurden hatten ihre eigene Partei gegründet und waren ihm zu gefährlich geworden. Erdogan klang jetzt wie ein Nationalist. So gewann er die Stimmen der Kurdenhasser, aber nicht aller. Viele nationalistische Wähler wollten ihm nicht mehr trauen. Der Friedensprozess hatte ihn in den Augen der Nationalisten für immer unglaubwürdig gemacht. Für Fatih Coskun ist Erdogan einer, der sich immer zu denen stellt, die er gerade braucht.

Genau das könnte jetzt sein Problem werden, genau daran könnte er scheitern: dass ihm nicht mehr alle vertrauen, deren Stimmen er aber braucht. Wenn genug Nationalisten ihm die Vaterlandsliebe nicht mehr abnehmen, wird es schwierig für ihn. Dann bekommt er vielleicht 48 Prozent, aber nicht 51. Es ist eine Abstimmung über ihn als Person.

Entscheidend sind jetzt Leute wie Fatih Coskuns Eltern und Nachbarn, die sich Erdogan ansehen und sich fragen: Tayyip, vertraue ich dir noch?

Sie wissen hier, dass er zu vielem bereit ist, zu Bösem auch. Deshalb wollen sich die Nein-Sager nicht fotografieren lassen und ihren Namen nicht veröffentlicht sehen. Und die Ja-Sager sind so misstrauisch, dass sie eigentlich nicht mit ausländischen Journalisten sprechen wollen.

Gegen Abend sagt der mit Ja stimmende Nachbar, er wäre nicht gekommen, hätte er gewusst, dass ein deutscher Reporter zu Besuch ist. Kein Name bitte, kein Foto.

Selbst Fatih Coskun weiß nicht so recht. Er will reden und sich zitieren lassen, aber ein Foto? Demnächst bewirbt er sich um eine Stelle bei der Stadtverwaltung, da sollte er vielleicht vorsichtig sein.

"Besser nicht, Fatih", sagt seine Mutter. Als sie weg ist, sagt er: "Okay, schnell ein Foto." Auch er ist eingeschüchtert, aber einfach aufgeben? Dafür ist er zu stolz.

Er will ein Bürger sein, der sich noch ein bisschen Würde bewahrt.