Die Reaktionen fielen einhellig aus, und sie waren genauso erwartbar, wie die Entscheidung, die Donald Trump nun verkündet hat. Per Dekret verfügt der US-Präsident, dass zentrale Maßnahmen zum Klimaschutz abgebaut, aufgeweicht oder ganz abgeschafft werden sollen. Die Reaktion darauf: Unverständnis, Empörung, Ablehnung weltweit. Für den Stopp des Klimawandels sei dies ein Rückschlag, hieß es zum Beispiel bei der niederländischen Regierung. Die deutsche Umweltministerin Barbara Hendricks sagte, "wer jetzt versucht, den Rückwärtsgang einzulegen, schadet nur sich selbst im internationalen Wettbewerb." Und selbst der US-Mineralöl-Riese ExxonMobil fordert die US-Regierung auf, an den Pariser Klimaschutzzielen festzuhalten.

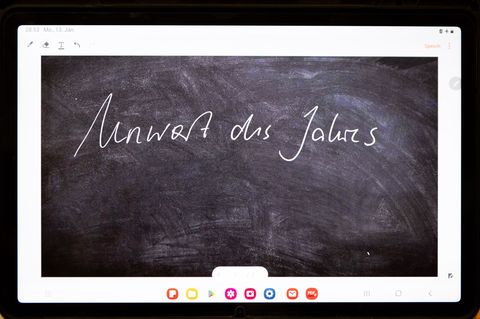

Donald Trumps Signal an die Welt

Das Signal, das der neue US-Präsident über den Globus sendet, ist natürlich fatal. Warum sollten sich führende Treibhausgasproduzenten wie China, Indien oder die EU jetzt noch besonders viel Mühe geben, ihre Emissionen zu drosseln, wenn der zweitgrößte CO2-Ausstoßer USA nicht mehr mitzieht? Werden dann die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommen nicht ohnehin obsolet? Und hätte Trump es dann nicht auch gleich offiziell aufkündigen können? Interessanterweise hat er genau das nicht getan. Obwohl er seit Jahren den menschengemachten Klimawandel als Unfug betrachtet - genau wie der Chef der US-Umweltbehörde. Aus Trumps Umfeld sei zu hören, dass dieser Schritt noch diskutiert werde, berichtet der Newsdienst Bloomberg.

Sicher dagegen ist: Sollte die US-Regierung das Dekret wunschgemäß umsetzen, hätten sich die USA zumindest faktisch von den Pariser Zielen verabschiedet. Doch ob die präsidiale Verfügung jemals in Gänze zur Geltung kommen wird, ist ohnehin fraglich - dazu liegen noch zu viele Steine im Weg.

- Beispiel Kongress: Bereits die Reform des Gesundheitssystems war so schlampig ausgearbeitet, dass sie nicht einmal im von der Regierung dominierten Abgeordnetenhaus eine Chance hatte. Zwar sind sich die Republikaner beim Thema Abbau von Umweltauflagen grundsätzlich einig, allerdings gibt es Reihe von Konservativen, die gerne weitergehende Einschnitte gesehen hätten. Es ist nicht auszuschließen, dass die auf das Dekret folgende Gesetzgebung (die sich möglicherweise über Jahre hinziehen wird) in den Parlamenten scheitern wird. Entweder weil sie einigen Abgeordneten zu weit geht oder nicht weit genug.

- Beispiel Kohleförderung. Eines von Trumps Hauptzielen ist seinen Worten zufolge, den "Feldzug gegen die Kohle" zu beenden und verloren gegangene Kohlejobs neu zu schaffen. Entsprechend symbolisch umgab sich der US-Präsident bei der Unterzeichnung des Dekrets mit Minenkumpeln. Experten aber zweifeln daran, dass die Wiederbelebung der Kohleförderung die erhofften Schub an Arbeitsplätzen nach sich ziehen wird. Der Brennstoff wird zwar vermutlich wieder billiger zu haben sein, doch Erdgas ist schon jetzt äußerst günstig und viele Bergwerke müssten erst wieder teuer in Betrieb genommen werden. Zudem waren bereits in der Vergangenheit viele Bundesstaaten als wichtige Abnehmer schon nicht mehr bereit, ihre Kohlereserven aufzustocken.

- Beispiel Justiz: So gut wie alle Aspekte des Dekrets werden von Umweltschutzorganisationen scharf kritisiert - und dürften früher oder später vor Gericht landen. Unabhängig vom Urteil, könnten sich viele Verfahren zudem über Jahre hinziehen - bis dahin bleiben die bestehenden Regelungen gültig. Rechtsexperten weisen zudem daraufhin, dass das Oberste Gericht der USA bei allen Verfügungen und Gesetzen der Bundesbehörden eindeutige Beweise verlangt. Allein die bloße Behauptung, der Klimawandel sei nicht menschengemacht, reiche nicht aus, um auf dieser Grundlage die Umweltschutzregeln zu ändern, so Victor Flatt, Jurist an der Universität von North Carolina.

- Beispiel Bundesstaaten: Die Bundesregierung in Washington kann zwar Umweltauflagen lockern, das bedeutet aber nicht, dass sie in den einzelnen Staaten auch so umgesetzt werden. Länder wie Pennsylvania mögen vielleicht die Herabsetzung der Kohlestaubemissionen begrüßen, doch Staaten wie Kalifornien verfolgen ihre eigenen, strengeren Klimaschutzziele. So will der Westküstenstaat, als Einzelstaat wirtschaftlich bedeutender als etwa Frankreich, seinen CO2-Ausstoß in den nächsten 30 Jahren um 80 Prozent senken.

- Beispiel Investitionen: Kritiker von Trumps radikalem Klimapolitikwandel befürchten, dass mit dem Ausbau fossiler Energieträger die Investitionen in umweltfreundliche Techniken ausbleiben. Möglicherweise stimmt das in Teilen, zumal die üppigen Steuervergünstigungen auf der Kippe stehen. Dennoch wächst der Markt an erneuerbaren Energien in den USA rasant. In der Solartechnik könnte das Land in kürze sogar China überholen. Kohle und Öl hin oder her - für viele Firmen gibt es keinen Grund, diesen Ausbau zu stoppen. Zumal neben Konzernen wie ExxonMobil nahezu alle Großkonzerne (darunter BP, Shell und Unilever) die Förderung alternativer Energien verlangen, beziehungsweise die Besteuerung fossiler Energien.

Kurzum: Donald Trump mag versuchen, mit Barack Obamas Klimapolitik zu brechen, doch die Zeit lässt sich nicht so einfach und schnell zurückdrehen, wie es der US-Präsident gerne hätte.