Jetzt jammern sie wieder. Klagen sich parteiübergreifend ihr Leid. Wie viel und wie hart sie arbeiten. Wie mies die Anerkennung dafür ist und wie gering der Lohn. Und dass keiner sie lieb hat.

Ist ja wahr:

Nach den Skandalen um vertuschte Tätigkeiten und verschwiegene Nebeneinkünfte ist der Ruf der Abgeordneten endgültig zum Teufel. Rangierten Politiker bisher im Ansehen der Bürger ungefähr auf der Höhe von Gebraucht-wagenhändlern, sind sie nach den Affären Müller, Meyer und Co. noch tiefer gefallen - eine Bande von Dunkelmännern, korrupt, raffzahnig und verlogen.

Politikerverdrossenheit macht sich breit - selbst unter Politikern. "Es gibt schwarze Schafe, die den ganzen Berufsstand diskreditieren", schimpft etwa die SPD-Abgeordnete Ute Kumpf.

Nehmen wir Jann-Peter Janssen. Für den - seit Freitag voriger Woche: ehemaligen - SPD-Bundestagsabgeordneten, dessen Wirken sich jahrelang eher jenseits der öffentlichen Wahrnehmung abspielte, war der Traum von Millionen Menschen im Erfüllung gegangen: Monat für Monat Gehalt überwiesen zu bekommen, ohne dafür arbeiten zu müssen. Offenbar zehn Jahre lang, von Janssens Einzug in den Bundestag 1994 bis zum Dezember 2004, zahlte der VW-Konzern seinem Beschäftigten weiter ein Salär - wofür auch immer. Erst hatte der gelernte Schiffbauer das verschwiegen, am Schluss sogar geleugnet. Ein krasser Verstoß gegen die Verhaltensregeln des Bundestages.

Wer auch noch die Reste

von Vertrauen in die politische Klasse pulversieren will, der muss genau so handeln. Oder nehmen wir Walter Döring. Der FDP-Politiker interpretierte sein Amt in Baden-Württemberg als eine Art Vetternwirtschaftsministerium. Nach zahlreichen Affären trat er 2004 zurück. Darben muss er nicht. Denn neben seinen 4750 Euro Diäten als Landtagsabgeordneter kassiert der 50(!)-Jährige nun noch 4300 Euro Ruhegeld und findet das auch angemessen. Übrigens verdingt sich der Frühstpensionär seither nebenbei als Aufsichtsratschef der Firma Alno. Dem klammen Küchenhersteller hatte der Minister Döring noch zu Landesbürgschaften über acht Millionen Euro verholfen. Das stinke? Na und! Ist der Ruf erst ruiniert...

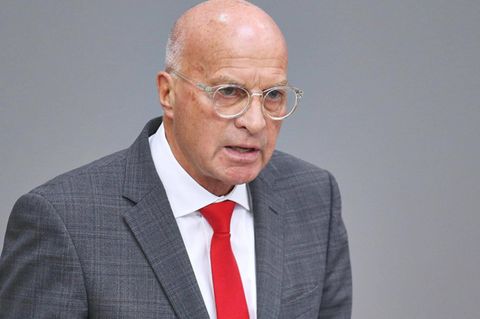

Nehmen wir nicht zuletzt Reinhard Göhner. Der Christdemokrat hat im Bundestag eher eine Art Zweitlohnsitz. Als Abgeordneter erhält er jährlich rund 84 000 Euro Diäten plus 43 000 Euro steuerfreie Kostenpauschale. Die Haupteinnahmequelle des 52 Jahre alten Juristen - Hobby: Pferdezucht - ist die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Die so genannte Nebentätigkeit als BDA-Hauptgeschäftsführer bringt Göhner pro Jahr gut 300 000 Euro ein - mehr, als der Kanzler verdient.

Wissen können das aber nur Insider. Denn der Veröffentlichungspflicht unterliegt allein der Job; wie viel der Einsatz seinem Arbeitgeber wert ist, sollen die Wähler nicht erfahren.

Dagegen lässt sich wenigstens ermitteln, wie sich Göhner mit Hilfe des Mandats gegen Altersarmut absichert. Am Ende dieser Legislaturperiode hat er 23 Jahre im Bundestag verbracht - und damit die Höchstversorgung von derzeit 4837 Euro im Monat erreicht, zahlbar ab dem 55. Geburtstag. Weil er zudem einmal vier Jahre lang Parlamentarischer Staatssekretär war, hat Göhner noch Anspruch auf weitere fast 3000 Euro Pension, die nur zum Teil verrechnet werden.

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Was Reinhard Göhner macht, ist vollkommen legal. Aber ist es auch anständig? Wen vertritt er im Bundestag: das Volk, das ihn gewählt hat, oder seinen Arbeitgeber, an dessen (Über-)Weisungen er eigentlich gebunden ist? Wem dienen seine aus Steuermitteln bezahlten Mitarbeiter im Parlament: dem Abgeordneten oder dem BDA-Vertreter? Und lässt sich das überhaupt unterscheiden?

Wenn der Mann mit dem

akkurat gestutzten Vollbart im Bundestag redet, ist jedenfalls schwer zu erkennen, ob da ein CDU-Wirtschaftspolitiker spricht oder ein Arbeitgeberlobbyist. Egal, ob er gegen die Ausbildungsplatzabgabe wettert oder gegen den Kündigungsschutz, "dieses Beschäftigungshemmnis" - eine andere als die BDA-Position könnte Göhner kaum verfechten, schließlich, so urteilt dessen Parteifreund Kurt Biedenkopf, seien Verbandsfunktionäre durch ihren "Arbeitsvertrag verpflichtet, die Interessen des Verbandes zu vertreten".

Im Bundestag und in den Landesparlamenten geht fast jeder dritte Volksvertreter noch einem Nebenberuf nach, ermittelten vor einem Jahr Forscher der Uni Jena bei einer groß angelegten Befragung. Landtagsabgeordnete eher als die Kollegen im Bund, Männer weit häufiger als Frauen, denen die Wissenschaftler "eine stärkere Familienorientierung" unterstellten. Ganz vorn dabei beim Dazuverdienen: die FDP. Jeder zweite liberale Parlamentarier übt neben seinem Mandat noch einen Beruf aus.

Die Folgen sind nicht verwunderlich: weniger Zeit für die Mandatsausübung. Die Jenaer Wissenschaftler stellten fest, dass "Abgeordnete, die parallel zum Mandat einer Erwerbstätigkeit nachgehen, im Schnitt neun Stunden weniger für die Mandatsausübung aufwenden".

Mit groberen Worten: Sie sind, zumindest verglichen mit ihren Kollegen ohne Zubrot, allenfalls Teilzeitkräfte. Dabei hatte es eine unabhängige Expertenkommission dem Bundestag bereits 1990 schriftlich gegeben, dass das Mandat "die volle Arbeitszeit und Arbeitskraft eines Menschen in Anspruch nimmt". Die Expertise sollte damals dazu dienen, eine Erhöhung der Diäten zu rechtfertigen.

Heute wundert sich der SPD-Abgeordnete Olaf Scholz über die vielen Doppelverdiener unter seinen Kollegen. Er selbst sieht seine Hamburger Kanzlei nur noch von außen: "Mir würde es nämlich nicht gelingen, neben dem Bundestagsmandat noch ernsthaft als Anwalt zu arbeiten." Dagegen schaffte Scholz es immerhin, den Job als SPD-Generalsekretär nebenbei zu erledigen.

Es sind beileibe nicht

nur Banken, Großkonzerne und Wirtschaftsverbände, die sich Abgeordnete (aus-)halten. Die IG Metall bietet ihren Funktionären an, nach der Wahl weiter für sie tätig zu sein. Wer im Bundestag sitzt, kann so maximal die Hälfte seiner alten Bezüge bekommen. Die Chemie-Gewerkschaft (IG BCE) zahlt Landtagsabgeordneten sogar 80 Prozent des Gehaltes weiter. Nutznießer sind derzeit die beiden nordrhein-westfälischen Parlamentarier Werner Bischoff (SPD) und Fritz Kollorz (CDU): Beide beziehen von der Gewerkschaft monatlich 7200 Euro. Bischoff ist für die Tarifpolitik der IG BCE zuständig und arbeitet nach Auskunft von Kollegen "wie ein Pferd" - für die Gewerkschaft.

Auch der bayerische DGB-Chef Fritz Schösser malocht neben seinem Bundestagsmandat weiter für die Arbeiterklasse, 18,5 Stunden pro Woche zu 3300 Euro brutto im Monat, "exakt 50 Prozent meines alten Gehaltes". Problembewusstsein? Es sei ein "fundamentaler Unterschied", ob man das Geld nur einstreiche oder dafür tatsächlich für jedermann ersichtlich etwas tue. "Allein die Tatsache, dass ich wieder gewählt wurde", sagt Schösser, "ist ein Zeichen, dass ich auch meinen Aufgaben als Abgeordneter nachkomme."

Auch! Womöglich belegen die immensen Nebenaktivitäten einfach nur, dass die Parlamente überbelegt und die Abgeordneten nicht ausgelastet sind. Obwohl der Bundestag schon verkleinert wurde, geben Fraktionsmanager zu, dass sie Mühe haben, jedem eine sinnvolle Betätigung zu verschaffen - und dass einige Posten und Gremien nur aus beschäftigungstherapeutischen Gründen erfunden wurden.

Im Sinne der Erfinder der parlamentarischen Demokratie ist das Wirken der zahlreichen Nebentäter jedenfalls nicht. Ein Journalist, der 20 Stunden in der Woche nebenher für eine Partei Papiere schreibt - kann der noch objektiv über Politik berichten? Ein Bundesliga-Schiedsrichter, der in der Geschäftsstelle von Bayern München arbeitet - kann der noch unparteiisch pfeifen?

Nur Abgeordnete unterstellen

sich eine nachgerade übermenschliche Fähigkeit zur Unabhängigkeit von ihren Finanziers. Quer durch die Parteien finden sich aber genügend Beispiele, dass noch immer gilt: Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Zwischen den jeweiligen Nebentätigkeiten der Parlamentarier und ihren politischen Positionen gibt es jedenfalls eine große Nähe. Es kann nicht nur Zufall sein, dass

-Hildegard Müller, CDU, immer wieder im Interesse der Versicherungswirtschaft argumentiert. Etwa bei der Vereinfachung der Riester-Rente oder der Verteidigung der Privaten Krankenversicherung: "Ich stelle mir den Sozialstaat der Zukunft so vor, dass wir jedem, der sich allein versichern kann, auch die Möglichkeit dazu geben." Müller ist Abteilungsdirektorin bei der Dresdner Bank und bezieht ein reduziertes Gehalt von 2000 Euro. Die Dresdner Bank gehört zur Allianz-Gruppe, die in der privaten Altersvorsorge und der Privaten Krankenversicherung aktiv ist;

-Hans-Jürgen Uhl, SPD, im Ausschuss für Europa sitzt. Für die Automobil- industrie sind viele EU-Richtlinien von großer Bedeutung, etwa die Altauto-Verordnung. Offen setzt sich Uhl für das VW-Gesetz ein, das von der EU-Kommission in Frage gestellt wird, weil es VW vor Übernahmen schützt. "Hände weg vom VW-Gesetz! Es nutzt allen und schadet niemandem." Uhl ist Betriebsrat bei VW und wird dafür nach wie vor vom Konzern bezahlt. Die Höhe seiner Bezüge ist nicht bekannt;

-Ulrike Flach, FDP, sich stark für die Energieforschung und die Kernfusion engagiert. "Außer Frage steht für mich, dass ... sich Deutschland an der Entwicklung und dem Bau des modifizierten Internationalen Thermonuklearen Experimentierreaktors beteiligt." Flach ist Vorsitzende des Ausschusses für Bildung und Forschung. 1998 bis 2004 erhielt sie jährlich 60 000 Euro für Text-Übersetzungen von Siemens Power Generation. Der Siemens-Konzern gehört zu den größten Empfängern staatlicher Forschungsförderung und ist Lieferant des Forschungsreaktors in Garching; die Tochter Power Generation baut Kraftwerke;

-Hans-Josef Fell, Grüne, sich dafür einsetzte, dass die Entgelte für die Einspeisung von Ökostrom erhöht wurden. "Das Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien ist die Geburtsurkunde der grünen Energiewende und ein großer persönlicher Erfolg für mich." Fell ist Geschäftsführer der Hammelburger Solarstrom-Gesellschaft, die gegen garantierte Entgelte Energie ins Stromnetz einspeist. Er wohnt in einem prämierten Öko-Haus, das ebenfalls Strom erzeugt.

Und das sind nur einige Fälle, in denen man zweifeln darf, wie "frei" die Abgeordneten tatsächlich agieren und was sie antreiben mag: die Sorge ums Gemeinwohl oder doch eher das Eigenwohl - das eigene wie das ihrer Arbeitgeber. Kein Wunder, dass sich die meisten der Volkswagenvertreter und Dresdner Hinterbanker gegen mehr Transparenz sperren. Die goldenen Zügel, an denen sie geführt werden, sollen unsichtbar bleiben. "Lichtscheue Gnome, die ihren Einfluss primär durch die Hintertür zur Geltung bringen", beklagt der Politologe Martin Sebaldt. Und der Speyerer Verwaltungsrechtler Hans Herbert von Arnim vermutet: "Käme heraus, was Abgeordnete nebenher als Lobbyisten alles "verdienen", würde das sicher zur Eindämmung führen."

Der frühere Forschungsminister Heinz Riesenhuber (CDU) ist heute im Hauptberuf Unternehmensberater und benötigt für die Aufzählung der veröffentlichungspflichtigen bezahlten Funktionen als Aufsichtsrat oder Beirat sowie für seine honorierten Vorträge zwei Seiten im Handbuch des Bundestages. Seine Nebeneinkünfte werden auf eine halbe Million Euro im Jahr geschätzt. Wer ihm wie viel zahlt und wofür genau, bleibt im Verborgenen. Nur wenn die Zusatzeinkünfte über 3000 Euro im Monat oder 18 000 Euro im Jahr liegen, müssen sie dem Bundestagspräsidenten gemeldet werden. Und der unterliegt der Schweigepflicht.

Einen Gefallen tun sich die Geheimniskrämer nicht. "Ein hohes Maß an Transparenz wäre im Eigeninteresse der Politiker selbst", sagt etwa der Jenaer Po-litologe Michael Edinger. Denn nur so kann der Verdacht der Käuflichkeit einer ganzen Kaste ausgeräumt werden.

Im System der mutwilligen Verdunkelung dagegen sind Grenzen zwischen legalem Zuverdienst und Korruption kaum zu erkennen. Und auch kaum zu ziehen. Es gilt der Merksatz: In der Politik braucht es keine Schmiergelder, in der Politik gibt es Spenden. Oder Honorare.

Der Nur-noch-Abgeordnete Helmut Kohl reagierte not amused, als aufflog, dass er sich, kaum heraus aus dem Kanzleramt, als Berater "zu aktuellen wie strategischen politischen Entwicklungen in Deutschland und Europa" bei Leo Kirch verdingte. Der inzwischen Pleite gegangene Medienmogul, dessen Geschäftsziele meist mit Kohls Politik harmoniert hatten, zahlte dafür von 1999 bis 2002 jährlich 600 000 Mark - plus Spesen.

Einen unfeinen Geruch verströmte

das zwar, aber zu befürchten hatte Kohl durch die Enthüllung nichts. Schon gar keine strafrechtlichen Folgen. Denn die deutschen Parlamentarier haben dafür gesorgt, dass in deutschen Parlamenten wenigstens in einer Hinsicht paradiesische Zustände herrschen: Da sitzen landesweit ungefähr 100 000 Abgeordnete - und kein einziger ist käuflich. "Abgeordnetenbestechung: null Delikte", vermerkt das Bundeskriminalamt im jüngsten Lagebericht Korruption. Denn unter Strafe gestellt ist nur der direkte Stimmenkauf. Den aber gibt es praktisch nicht. Und andere Machenschaften seien nach geltendem Recht "kaum zu fassen", urteilte der Parteienkritiker Erwin K. Scheuch.

"Wenn ein Industrieverband einem Abgeordneten einen Sack Geld ins Büro stellt, muss sich keiner der Beteiligten vor einem Strafgericht verantworten", klagt auch die Bielefelder Korruptionsexpertin Britta Bannenberg. Das, immerhin, soll nun anders werden. Nach den Fällen Arentz und Meyer, denen fürs Nichts- tun (?) vom Energiekonzern RWE Geld nachgeschmissen worden ist, will die rot-grüne Koalition den Strafrechtsparagrafen 108 e verschärfen, um "das Problem der leistungslosen Arbeitsverträge in den Griff zu kriegen", sagt der SPD-Abgeordnete Christian Lange. "Das schafft man nicht allein durch Transparenz."

Dabei dürften die Mitglieder der überparteilichen Bruderschaft vom Stamme Nimm zwei das Zubrot, ob mit ehrlicher Arbeit erworben oder auf anrüchige Weise eingesackt, gar nicht nötig haben. Denn Abgeordnete erhalten durchaus "eine angemessene, ihre Unabhängigkeit sichernde Entschädigung", wie es die Verfassung verlangt. Für alle gleich hoch, ob Arbeiter oder Unternehmer, Studienrat oder Student, alt oder jung. Im Bund gibt's mehr, in den Ländern weniger. Und obendrein winken satte Pensionen. "Wer im Landtag oder im Bundestag sitzt, kann von seinen Diäten leben", sagt die hessische SPD-Landesvorsitzende Andrea Ypsilanti. Und schiebt hinterher: "Und sollte es eigentlich auch."

Eigentlich. Im anderen Fall sollte der Abgeordnete den Wählern glasklar sagen, welche Einkünfte er hat - und in welchen Abhängigkeitsverhältnissen er steht. Doch dagegen regt sich querbeet Widerstand. Für die FDP erklärt Bundestags- vizepräsident Hermann Otto Solms: "Den gläsernen Abgeordneten lehnen wir ab." Und Bundestagspräsident Wolfgang Thierse eiert derzeit auf den TV-Kanälen rum: Zwar soll irgendwie alles besser werden, aber nicht gleich ganz durchsichtig.

Dabei gehen manche

Volksvertreter längst freiwillig mit gutem Beispiel voran. Der CDU-Mann Uwe Schummer bietet den Wählern im Wahlkreis Viersen in einem "Bürgervertrag" an, "dass ich meine Einkünfte offen lege". Und der Sozialdemokrat Michael Roth belegt per Steuererklärung, dass ihm von der Grunddiät nach Steuern, Spenden und Beiträgen 2950 Euro im Monat bleiben. Der Osthesse hat keine Nebenjobs. "Das Mandat ist ein Vollzeit-Beruf und lässt sich mit einem weiteren regulären bezahlten Beschäftigungsverhältnis nicht vereinbaren", sagt er. Ähnlich argumentiert sein Parteikollege Christian Lange. Wenn schon Nebeneinkünfte anfallen müssen, dann seien sie "ab dem ersten Cent" offen zu legen.

Vermutlich aber lehnt eher Heinz Riesenhuber einen Aufsichtsratposten ab, als dass dieser Vorschlag eine Mehrheit findet. Aber man wird ja noch mal träumen dürfen als junger Abgeordneter ...

Mitarbeit: Arne Daniels/Dieter Krause