Frau Kipping, was ist das, ein Grundeinkommen?

Das bedingungslose Grundeinkommen, so wie ich es fordere, ist ein vom Staat ausbezahltes Einkommen, das jedem Menschen qua Existenz zusteht - einfach, weil er ein Mensch ist. Es muss ein monatlicher Betrag sein, dessen Höhe es jedem erlaubt, oberhalb der Armutsgrenze zu leben. Es darf an keine Bedingungen geknüpft sein - etwa an eine Bedürftigkeitsprüfung oder den Zwang, einer Erwerbsarbeit nachzugehen.

Wie hoch soll das Einkommen sein?

Die Vorschläge im Netzwerk Grundeinkommen reichen von 700 bis 1500 Euro. Wenn man sich an den Armutsgrenzen der EU-Kommission bzw. den Pfändungsfreigrenzen orientiert, kommt man auf etwa 940 Euro.

Sollen auch Kinder Anspruch auf dieses Geld haben?

Ich persönlich würde es bevorzugen, zwar ein gutes Kindergeld zu zahlen, aber kein Grundeinkommen in voller Höhe. Stattdessen würde ich eher in öffentliche Infrastruktur investieren - Kitas, Schulen, Spielplätze, Bibliotheken.

Weshalb brauchen wir ein Grundeinkommen?

Angesichts des Wandels der Arbeitswelt und der Krise der sozialen Sicherungssysteme müssen wir über neue Wege nachdenken, um Armut zu reduzieren und Selbstbestimmung zu ermöglichen. Dabei sollten wir von einem anderen Arbeitsbegriff ausgehen. Uns muss klar sein, dass Arbeit nicht immer automatisch Erwerbsarbeit bedeutet. Es gibt jede Menge Tätigkeiten jenseits klassischer Lohnarbeit, die für diese Gesellschaft unwahrscheinlich notwendig sind: Erziehung von Kindern, Pflege, ehrenamtliches Engagement.

Zur Person

Katja Kipping, 28, ist seit 2004 Sprecherin des "Netzwerks Grundeinkommen". Zudem ist die gebürtige Dresdnerin sozialpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Linkspartei. Seit September 2005 sitzt sie im Bundestag, zwischen 1999 und 2005 war die studierte Slawistin Abgeordnete im sächsischen Landtag.

Weshalb sollte ich mich ehrenamtlich engagieren, wenn ich doch weiß, dass das Geld so oder so jeden Monat überwiesen wird?

Menschen sollen die Möglichkeit erhalten, selbst bestimmt tätig zu sein. Wir gehen davon aus, dass der Wunsch, sich einzubringen, etwas zu machen, was den eigenen Fähigkeiten entspricht, zutiefst im Menschen verwurzelt ist. Immerhin engagieren sich schon heute 33 Prozent der erwachsenen Bevölkerung mehr als 15 Stunden die Woche ehrenamtlich. Außerdem wird das Grundeinkommen kein Leben in Saus und Braus ermöglichen - egal, wie hoch es konkret ausfällt. Es wird weiter materielle Anreize geben, mehr Geld zu verdienen.

Aber mit dem Grundgehalt komme ich nach ihren Vorstellungen im Prinzip über die Runden. Verleitet das nicht zu Faulheit?

Das ist einer der beliebtesten Vorwürfe. Es gibt auch schon heute Menschen, die faul sein dürfen - etwa die Kinder von Millionären oder Millionäre selber. Da steht auch kein Aufseher dahinter und überwacht, ob die auch wirklich acht Stunden am Tag arbeiten. Entweder ist Faulheit so etwas Schlimmes, dass man es allen Menschen verbieten muss, oder wir müssen endlich zugeben, dass wir nicht fünf Millionen freie Stellen haben, sondern dass mindestens fünf Millionen Menschen nach einem Erwerbs-Arbeitsplatz suchen. Darauf müssen wir uns einstellen.

Gäbe es denn nicht auch Wege, mehr Arbeitsplätze zu schaffen?

Ich setze mich nicht nur für das bedingungslose Grundeinkommen ein, sondern auch für eine gerechtere Verteilung der vorhandenen Erwerbsarbeit durch Arbeitszeitverkürzung. Diejenigen, die Arbeit haben, müssen häufig noch Überstunden leisten und sind gestresst. Gleichzeitig sind auch diejenigen gestresst, die keine Arbeit haben, weil sie einfach keinen Job finden. Die Arbeitszeitverkürzung würde hier Abhilfe schaffen. Weil das Geld aber bei Teilzeit-Stellen auch bei einem Mindeststundenlohnsatz nicht ganz ausreicht, kommt das Grundeinkommen hinzu. Das Grundeinkommen hat also eine arbeitszeitverkürzende Wirkung und könnte damit vielen Menschen aus der erzwungenen "Faulheit" helfen.

Stichwort Grundeinkommen

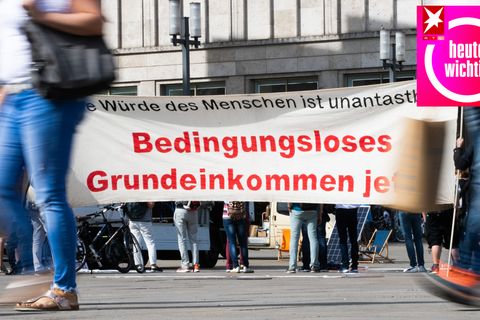

Wie wird die Arbeitswelt künftig aussehen? Wie kann sich eine Gesellschaft darauf einstellen, dass Technik und Globalisierung dafür sorgen, dass es künftig nicht genug Jobs geben wird - selbst in Zeiten einer boomenden Konjunktur. Wie muss die vorhandene Arbeit aufgeteilt werden und wie gehen wir mit denen um, die ohne eigenes Verschulden langfristig kaum Chancen haben werden, von dem, was sie tun, leben zu können? Diese Fragen beschäftigen Politiker, Volkswirte - und auch Unternehmer - quer durch alle politischen Lager. Die Einführung eines staatlichen Grundeinkommens gilt als eine mögliche Antwort. Jeder Bürger soll - unabhängig davon, ob er arbeitet oder nicht - monatlich einen bestimmten Betrag erhalten. Andere staatliche Leistungen - etwa das Arbeitslosengeld - würden abgeschafft werden. Soweit sind sich Linke und Liberale einig. Der entscheidende Unterschied macht sich nun daran fest, wie hoch das Grundeinkommen angesetzt wird und wo das Geld dafür herkommen soll. Während etwa liberale Wirtschaftswissenschaftler das Grundeinkommen als einen Weg sehen, den Staat und seine Leistungen einzudampfen und durch ein relativ niedriges Grundeinkommen Leistungsanreize zu schaffen, glauben Linke, ein relativ hohes Grundeinkommen schütze die Würde des Einzelnen, werde den Anforderungen einer modernen Arbeitswelt gerecht und fördere Leistung.

Woher soll der Staat eigentlich das Geld für das Grundeinkommen nehmen?

Aus der Porto-Kasse ist das natürlich nicht zu bezahlen. Deshalb würde es auch keinen Sinn machen, morgen einen Antrag auf sofortige Einführung des Grundeinkommens in den Bundestag einzubringen. Das setzt einen erheblichen Umverteilungsprozess voraus. Ich sehe drei Säulen für die Finanzierung. Wenn man ein Grundeinkommen gäbe, würde jede Menge Bürokratie wegfallen, zum Beispiel Leute, die heute damit beschäftigt sind, Sozialhilfe-Empfänger zu drangsalieren. Da wären Einsparungen möglich.

Aber diese Bürokraten würden dann selbst arbeitslos werden. Ist das in Ihrem Sinn?

Nein, die könnten dann endlich einer selbst bestimmten Tätigkeit nachgehen. Die zweite Finanzierungssäule bestünde darin, andere Sozialleistungen - von der Sozialhilfe bis zum Bafög - im Grundeinkommen aufgehen zu lassen. Drittens wäre das ein Riesen-Projekt zur Ankurbelung der Binnen-Kaufkraft, weil von jedem Euro, der hier investiert würde, rund ein Drittel wieder über den Umweg Umsatzsteuer-Mehrwertsteuer-et cetera wieder im Staatssäckl landet.

Mit ihrer Forderung nach einem Grundeinkommen steht die Linke nicht allein. Bundespräsident Köhler hat davon gesprochen und selbst ein ausgewiesener Kapitalist - Götz Werner, der Chef der Drogeriemarkt-Kette DM - findet die Idee super. Worin unterscheiden Sie sich von den anderen?

Es gibt drei Knackpunkte. Zunächst die Höhe. Köhler hat keine klaren Ansagen dazu gemacht. Ich habe von ihm nicht gehört, dass er das Grundeinkommen oberhalb einer ordentlichen Armutsgrenze sieht. Zweitens setzen wir uns für ein bedingungsloses Grundeinkommen ein. Menschen dürfen nicht zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden. Köhler sieht das Grundeinkommen in Verbindung mit einem Kombilohn. Das hätte einen Arbeitszwang-Effekt. Götz Werners Argumentation finde ich in vielen Punkten sehr sympathisch, aber bei der Frage der Finanzierung unterscheiden wir uns gewaltig. Er will die Unternehmer nicht in die Pflicht nehmen, sondern die Verbraucher belasten - mit einer Mehrwertsteuer von 50 Prozent.

Gibt es Länder, die Ihnen als Vorbild dienen?

Es gibt noch keinen Staat, der das Konzept in Reinform umgesetzt hat. Als Beispiel finde ich die Schweiz interessant, die eine Grundrente eingeführt hat, die allen Bürgern und Bürgerinnen zusteht. Zu erwähnen ist in dem Zusammenhang auch Brasilien. Dort ist vor kurzem eine Art Grundsicherung für arme Familien eingeführt worden. Die Regierung wurde dabei von Debatten eines wissenschaftlichen Netzwerks fürs Grundeinkommen (Basic Income Earth Network) ispiriert. Das zeigt mir, dass diese noch sehr akademisch daherkommenden Debatten sehr konkrete Auswirkungen auf Politik haben können - ich hoffe, nicht nur in Brasilien.