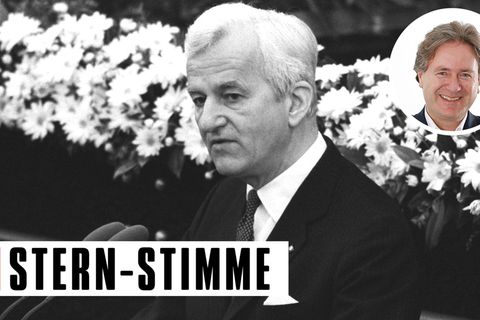

Er hat die bislang wichtigste Rede der Bundesrepublik gehalten. 40 Jahre nach Kriegsende. Am 8. Mai 1985 sagte Richard von Weizsäcker im alten Plenarsaal des Bonner Bundestages: "Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung: Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft... Wir dürfen nicht im Ende des Krieges die Ursache für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr in seinem Anfang und im Beginn jener Gewaltherrschaft, die zum Kriege führte." Die deutsche Vergangenheit müsse angenommen werden, mahnte er. Das "Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung".

Das war eine mutige Rede. Sie passte nicht ins Weltbild vieler Deutscher. Vor allem nicht jener, die trotzig glaubten, Holocaust und Vertreibung gegeneinander aufrechnen zu dürfen. Die nie hatten wissen wollen, wohin die Deportationszüge rollten. Die sich schnell aus der deutschen Geschichte und ihrer Mitverantwortung für millionenfachen Mord in die neue, demokratische Republik verdrücken wollten. Denen es nicht peinlich war, dass nur drei Tage zuvor, am 5. Mai 1985, Kanzler Helmut Kohl zusammen mit US-Präsident Ronald Reagan Kränze an der Gedenkstätte Bergen-Belsen und auf dem Soldatenfriedhof Bitburg, wo auch Soldaten der Waffen-SS beerdigt sind, niedergelegt hatten. Und noch immer sind heutzutage einige nicht einmal über den Tod hinaus bereit, Richard von Weizsäcker diese Rede zu verzeihen.

Rede ist ein Stück Lebensgeschichte

Aber es ist genau diese Rede, die diesen Bundespräsidenten über die anderen bundesrepublikanischen Staatsoberhäupter hinausragen lässt. Die den sechsten Präsidenten zum Glückfall für die Bundesrepublik gemacht hat. Eine historische Rede: In zwei Dutzend Sprachen übersetzt, das Redemanuskript in 650.000 Exemplaren nachgefragt, mit 35.000 Briefen gewürdigt und diskutiert, die danach im Bundespräsidialamt eingegangen sind.

Ihre Kraft der Überzeugung hat diese Rede auch dadurch gewonnen, dass Richard von Weizsäcker in ihr ein persönliches Stück Lebensgeschichte aufarbeiten musste. Da war sein Bruder Heinrich, an dessen Leiche er schon am zweiten Kriegstag Totenwache halten musste. Da war sein Vater Ernst von Weizsäcker, der Hitler treu als Diplomat und Staatssekretär gedient hatte und bei dessen Prozess vor dem Nürnberger Kriegsverbrecher-Tribunal (sieben Jahre Haft) der Jurastudent Richard als Assistent der Verteidigung mitarbeitete. Am Schicksal des Vaters musste er nachvollziehen, wie nahe auch achtbare Menschen persönlicher Schuld und Verstrickung gekommen sind. Und da war die Tatsache, dass der mehrfach verwundete und dekorierte Soldat anders als viele Offiziere seines Regiments, des legendären Infanterieregiments 9 in Potsdam, nicht den Weg in den Widerstand gefunden hatte. Er hat jener Wehrmacht treu bis ans Ende gedient, die eben auch in die Verbrechen der Nazis tief verstrickt war.

Er trotzte den Attacken der Union

"Es allen recht zu machen, ist nicht möglich", ist ein Satz von Weizsäcker, in dem auch ein Stück persönlicher Lebenserfahrung steckt. Er galt aber auch als Maxime für sein politisches öffentliches Leben, insbesondere für die Beziehung zwischen den Unionsparteien und ihm. Spannungsfrei war sie fast nie, zuweilen fast feindselig, obwohl CDU und CSU ihn zweimal mit überwältigenden Mehrheiten (1984: 832 von 1017 Stimmen; 1989: 881 von 1022 abgegebenen Stimmen) zum Bundespräsidenten wählten. In geradezu wütendem kindischen Trotz reagierte etwa die gesamte CSU (die CDU nur zu Teilen), als er 1989 zu einer überparteilichen Party aus Anlass des 75. Geburtstages von Willy Brandt bat und ihn mit einer kritikfreien Rede seine Verdienste um die politische Öffnung nach Osten und damit zur Wiedervereinigung würdigte.

Noch mehr blamierte sich die CDU bei ihrem absurd peinlichen Versuch, von Weizsäcker (seit 1954 in der CDU) aus der Partei zu eliminieren. Er hatte während seiner Amtszeit seine CDU-Mitgliedschaft ruhen lassen. 1997 ließ Kohl über den CDU-Sprecher erklären, "dieser Herr" gehöre "nicht mehr zu uns". Man habe ihn aus der Mitgliederliste gestrichen, weil er seit langem keine Beiträge mehr bezahlt habe. Übereifrige Kohl-Fans wie der heutige Saar-Ministerpräsident Peter Müller sekundierten genüsslich: "Wer nicht zahlt, wird gestrichen." Die Bundesbürger waren entsetzt über den kleinlichen Racheakt Kohls, der letztlich daran scheiterte, dass die CDU ihn vor dem Ausschluss nicht satzungsgemäß dreimal gemahnt hatte. Von Weizsäcker wurde schließlich mit zusammen gebissenen Zähnen zugebilligt, seine Mitgliedschaft auf Dauer ruhen zu lassen.

Von Weizsäcker war Kohls Gegenmodell

Dies war der peinliche Tiefpunkt einer bis dahin schon lange andauernden Männerfeindschaft, die in den Augen Helmut Kohls Richard von Weizsäcker alleine zu verantworten hatte. Für die Pfälzer Machtmaschine war er ein unerhörter Fall von Undankbarkeit. War nicht er es gewesen, der dem am 15. April 1920 in Stuttgart in eine großbürgerliche, hochbegabte Familie hinein geborenen Richard von Weizsäcker überhaupt erst eine politische Karriere ermöglicht hatte? Er sah sich als "Entdecker" des Mannes, der bis dahin als persönlich haftender Gesellschafter in der Geschäftsführung der Firma C.H. Boehringer in Ingelheim am Rhein gearbeitet hatte. Er hatte den Präsidenten (von 1964 bis 1970) des Deutschen Evangelischen Kirchentags in den CDU-Bundesvorstand gehievt und 1969 über die Landesliste Rheinland-Pfalz in den Bundestag. Das war alles andere als die übliche, politische Ochsentour. Das war ein Einstieg in der Beletage der Politik. So einer hatte, aus Kohls Weltsicht, bis ans Ende seines Lebens ihm unverbrüchlich dankbar zu sein.

Was der jüngere Kohl nicht erkannte: Er hatte mit von Weizsäcker exakt das spätere Gegenmodell zu sich selbst gefördert. Von Weizsäcker stand für jene geistig-moralische Wende, die Kohl beansprucht hatte, ohne die Ankündigung einlösen zu können. Er war es, der mit seinen Reden im Bundestag die weitgehende Stimmenthaltung der Union bei der Ratifizierung der Ostverträge Willy Brandts bewirkte und so ihre Verabschiedung erst ermöglichte. Er erkannte politische Notwendigkeiten wie den Schutz der Umwelt sehr viel früher als seine Partei. Nie hat ihm Kohl verziehen, dass der Mann im Präsidialamt über "Machtvergessenheit und Machtversessenheit" der politischen Kaste klagte, was zuallererst natürlich auf den Mann im Kanzleramt gemünzt war. Ganze 47 Zeilen gönnte Kohl in seinen "Erinnerungen" dem Thema "Zusammenarbeit zwischen Kanzler und Präsident".

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Von Weizsäcker galt als politischster Bundespräsident und wollte es auch sein. Eitel war, aber auch selbstkritisch

Ein Mann wie aus dem Ölgemälde gestiegen

Es war eine schwierige Beziehungskiste. Zumal in den Jahren vor der deutschen Einheit, als Kohl noch um seinen Platz im Geschichtsbuch kämpfte, der von Weizsäcker mit brillanten Reden und eleganten Auftritten wie von selbst zuzufallen schien. Schnell galt er den Medien als der "politischste Präsident", den die Republik je gehabt hatte. Lobpreisende Würdigungen wurden ihm schon nach kurzer Amtszeit zuteil. So feierte ihn die "Stuttgarter Zeitung" einmal mit den hymnischen Sätzen: "Wäre Richard von Weizsäcker nicht, der er tatsächlich ist, die Republik hätte sich ihren Präsidenten kaum wirkungsvoller erträumen können. Wie er, diesen schönen Ernst im Blick, sich zurücklehnt im Empire-Gestühl der Villa Hammerschmidt, wie er die Beine fast tänzerisch übereinander legt, wie er die Hände faltet und wieder öffnet zu kleinen Gebärden, wie er - allein in seiner Erscheinung, seinem Auftreten - sich einpasst in den Rahmen des Amtssitzes, da könnte er gerade und für einen kurzen Moment aus einem der Ölgemälde an der Wand herabgestiegen sein."

Bundespräsidenten genießen allemal hohen Respekt bei den Bürgern. Keiner aber stand während seiner Amtszeit auf einem so hohen Podest der Bewunderung wie "König Richard". Ihm fiel mühelos jene Autorität zu, um die sich Helmut Kohl vor der Wiedervereinigung so erfolglos bemühte. Nicht falsch sind auch die Hinweise, dass der Aufstieg zur Lichtgestalt nur möglich war vor dem Gegenbild eines Kanzlers Kohl, dem jegliche intellektuelle Selbstinszenierung fremd war, auf die sich der Konkurrent sehr wohl verstand. Ein Abgleich übrigens, den der selbstbewusste von Weizsäcker stets als ihn herabsetzenden Vergleich empfunden hat.

Geschickte Machtspiele und Selbstkritik

Wann genau er das höchste Amt im Staat zu seinem Lebensziel machte, ist unbekannt. Zufall war es nicht, dass er sich bereits 1969 in den ersten Grabenkampf der Kandidaten fürs Präsidialamt begab, damals jedoch dem CDU-Verteidigungsminister Gerhard Schröder in der eigenen Partei unterlag. Fünf Jahre später trat er als aussichtloser Zählkandidat gegen Walter Scheel erneut an - das war die Basis, auf der er gegen den erklärten Willen Kohls machtbewusst antrat, als 1984 ein Nachfolger für Bundespräsident Karl Carstens von einer Bundesversammlung mit Unionsmehrheit zu wählen war. Jetzt forderte er das früher gegebene Wort Kohls für das Präsidialamt ein. Jetzt war das Amt des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, das er 1981 erobert und zur "Lebensaufgabe" erklärt hatte, in bedenkenloser Schnelle aufgegeben. Er wagte einen unerhörten Aufstand gegen die Machtmaschine Kohl und ließ sich gegen dessen erklärten Willen ins CDU-Präsidium wählen. Dass er sich auf Machtspiele durchaus verstand, bewies er auch Jahre später eindrucksvoll bei der Suche nach seinem Nachfolger, wo er nicht unbeteiligt daran war, Kohls ersten Kandidaten Steffen Heitmann zu verhindern.

Was jedoch jenseits dieser Dinge bei den Menschen im Lande vor allem angekommen ist, war die Tatsache, dass der Mann mit dem silbernen Haar, der über eine so fest gefügte Sicht der Welt zu verfügen schien, eben diese immer wieder hinterfragte. "Notwendig ist", sagte er einmal, "dass wir unbequemen Erkenntnissen nicht aus dem Wege gehen, dass wir unvermeidliche Veränderungen nicht künstlich abwehren, sondern als Chance begreifen." Immer war er unterwegs, um ideologische Strukturen und betonierte Grundpositionen vor allem der Konservativen aufzubrechen. Er stand damit für eine politische Kultur, der sich andere Bundespräsidenten nicht in vergleichbarer Weise öffneten. Und in seinen Reden sich einer Sprache bediente, die durch ihren Verzicht auf gängige Versatzstücke aus dem Worteinerlei der Politik faszinierte.

Ihm wurde vorgeworfen, Politikverdrossenheit zu schüren

Es waren diese Reden, die ihn im Amt zur idealen Verkörperung eines Bundespräsidenten werden ließen. In einem Amt, das ohne politische Kompetenzen auskommen muss und - von schwerwiegenden Konfliktfällen mit der Parteiendemokratie abgesehen - nur über die Sprache Problembewusstsein wecken und Einfluss nehmen kann. Nur Staatsnotar zu sein, das hat er zeitlebens nie akzeptiert. Nichts lag ihm ferner als der Gedanke, ein "neutraler" Amtsinhaber zu sein. Richard von Weizsäcker sah sich durchaus (und nicht uneitel) als moralische Autorität. Als Vordenker über den Tellerrand der Tagespolitik hinaus. "Es ist dieser Bereich, den ich... für den wichtigsten in der Amtsführung des Bundespräsidenten ansehe." Er wollte Orientierung und Perspektive geben auf längerfristige Problemstellungen der Politik und Gesellschaft.

Früh redete er einer stufenweisen Abkehr von der Kernenergie das Wort. Er mahnte zur Behutsamkeit im Prozess der deutschen Einheit, die mehr sein müsse als die Verabredung einer gemeinsamen Währung. Er war es, der schon 1990 aussprach, was die Nation in ihrer Gesamtheit bis heute nicht durchgehend akzeptiert hat: "Sich zu vereinen, heißt teilen lernen." Er ist nicht zurück gewichen, als ihn Kritiker parteiübergreifend mit dem Vorwurf überzogen, er schüre mit seinen Reden gezielt die Parteienverdrossenheit. Vielfach vergessen ist heute seine Mahnung im Jahre 1994, die im aggressiven Diskurs um die Linkspartei noch immer aktuell ist: Man dürfe das Gespräch mit der SED-Nachfolgepartei PDS nicht einfach verweigern. Es war Richard von Weizsäcker, der im Mai 1998 dafür plädierte, die PDS in die politische Verantwortung zu nehmen, so sie sich nur eindeutig zur deutschen Einheit bekenne.

Der Vorausdenker

Wer sieht, wie schwer sich die Republik noch immer mit diesem Thema Jahre danach noch immer tut, kann ermessen, was das Land an diesem Mann verloren hat: einen Vorausdenker.

Er war auch ein Mann, der eine Mahnung hinterlassen hat: "Hinzu kommt... speziell bei uns in Deutschland die Unart der politischen Parteien, eine Aufgabe wichtiger zu nehmen als alle anderen: nämlich den Kampf der Parteien untereinander." Das ist seine Botschaft gewesen: Die Politik in der Parteiendemokratie nicht ausschließlich nach dem Nutzen für die eigene Partei zu organisieren.

Richard Weizsäcker ist am 31. Januar 2015 gestorben. Er wurde 94 Jahre alt.