Worum geht es bei der Sicherungsverwahrung?

Die Sicherungsverwahrung ist im deutschen Recht keine Strafe, sondern eine Maßregel. Die soll grundsätzlich dazu dienen, die Allgemeinheit vor gefährlichen Straftätern zu schützen. Entscheidend ist die Beurteilung des Gerichts. Bislang befinden sich nach Angaben des Justizministeriums rund 500 Menschen in Deutschland in Sicherungsverwahrung. Betroffen sind zumeist Täter, die schwere Gewalt- oder Sexualverbrechen verübt haben. Die Sicherungsverwahrung kann aber auch zum Beispiel notorische Diebe betreffen.

Wieso können Straftäter nach Ablauf ihrer Strafe überhaupt überwacht werden?

Das sieht das deutsche Strafrecht vor. Paragraf 68 des Strafgesetzbuchs regelt die sogenannte Führungsaufsicht. Mit dieser Führungsaufsicht werden die rechtlichen Grundlagen für eine Überwachung geschaffen. Juristisch umstritten dagegen ist eine Bewachung rund um die Uhr, wie sie im Moment bei freigelassenen Straftätern angewendet wird.

Wie hängt das alles mit dem Vorschlag eines Internet-Prangers zusammen?

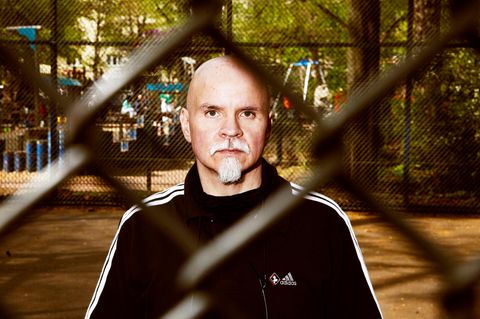

Im Kern geht es bei der Debatte um die Sicherungsverwahrung um die Frage, wie mit mutmaßlich immer noch gefährlichen Schwerverbrechern umgegangen werden soll. Die Sicherungsverwahrung setzt auf Wegsperren. Für den Fall, dass die Straftäter doch aus dem Gefängnis kommen, haben Unionspolitiker nun einen neuen Vorschlag unterbreitet: eine Art Internet-Pranger. Und der soll so funktionieren: Eine zentrale Stelle würde Personenangaben von entlassenen Schwerverbrechern sammeln und diese für alle zugänglich ins Internet stellen - im Gespräch sind unter anderem Name, Foto und Aufenthaltsort. Dann könnte jeder Bürger gucken, ob in seiner Nachbarschaft ein Straftäter wohnt. Umstritten ist, welche freigelassenen Straftäter auf einem möglichen Internet-Pranger gezeigt werden sollen.

Welche Arten der Sicherungsverwahrung gibt es?

Es gibt drei Arten der Sicherungsverwahrung. Erstens die primäre Sicherungsverwahrung, bei welcher das Gericht bereits im Strafverfahren die Gefährlichkeit eines Täters feststellt und anordnet, dass er auch nach dem Absitzen seiner Haftstrafe in Sicherungsverwahrung muss. Laut des Bundesjustizministeriums befinden sich derzeit rund 95 Prozent der Sicherungsverwahrten in der primären Sicherungsverwahrung. Zweitens gibt es die vorbehaltene Sicherungsverwahrung. Bei dieser Form kann das Gericht die Gefährlichkeit eines Straftäters im Prozess nicht sicher feststellen und behält sich deshalb vor, die Sicherungsverwahrung zu einem späteren Zeitpunkt anzuordnen. Drittens gibt es die nachträgliche Sicherungsverwahrung, die erst nach dem Absitzen einer Haftstrafe angeordnet wird. In diesem Fall kann der Leiter eines Gefängnisses die Staatsanwaltschaft einschalten, wenn er einen Straftäter noch immer für gefährlich hält. Die örtliche Staatsanwaltschaft beauftragt dann einen Gutachter und wenn dieser den Straftäter in seinem psychologischen Gutachten als gefährlich einstuft, muss ein Gericht darüber entscheiden, ob der Straftäter in Sicherungsverwahrung bleiben muss. Die Dauer der Sicherungsverwahrung ist unbefristet, es muss aber mindestens alle zwei Jahre überprüft werden, ob noch Gefahr von dem Straftäter ausgeht.

Wo kommen die Leute hin, die in Sicherungsverwahrung müssen?

Ganz einfach: Sie bleiben im Gefängnis. Den Sicherungsverwahrten werden jedoch mehr Hafterleichterungen gewährt als "normalen" Straftätern. So bekommen sie oft größere Einzelzellen, dürfen ihre eigene Kleidung tragen oder einen eigenen Kühlschrank in ihrer Zelle haben.

Was kritisieren die Gegner der Sicherungsverwahrung?

Gegner der Sicherungsverwahrung mahnen an, dass Menschen in Haft bleiben müssen, die die Zeit für die von ihnen begangene Straftat schon abgesessen haben. Nach deutschem Gesetz darf allerdings niemand zweimal für dieselbe Straftat verurteilt werden. Außerdem verwehrt man so Menschen die Freiheit auf den bloßen Verdacht hin, dass sie eine Straftat begehen könnten, die sie de facto noch gar nicht begangen haben.

Warum muss sich die Bundesregierung jetzt mit dem Thema befassen?

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat im vergangenen Jahr entschieden, dass die nachträgliche Sicherungsverwahrung in Deutschland Grundrechte verletzt. In diesem Jahr können deswegen noch 84 Schwerverbrecher entlassen werden, in den nächsten Jahren insgesamt mehr als 200. Die Entscheidung der Richter in Straßburg betrifft Straftäter, die vor 1998 zu zehn Jahren Sicherungsverwahrung verurteilt wurden. Seit 1998 ist die Sicherungsverwahrung in Deutschland unbegrenzt. Die Entscheidung des Gerichts hat den Reformbedarf bei dem Thema offengelegt.

Was fordert Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger?

Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) will die nachträgliche Sicherungsverwahrung abschaffen. Außerdem fordert sie, dass sich die primäre und die vorbehaltene Sicherungsverwahrung künftig auf schwere Fälle wie Sexual- und Gewalttäter beschränken. Ziel der Reform ist es, dass sich die Gerichte möglichst früh mit der Gefährlichkeit des Täters auseinandersetzen und nicht erst kurz vor dessen Entlassung.

Und was soll die elektronische Fußfessel bringen?

Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) möchte die elektronische Fußfessel einsetzen, um Straftäter, die aus der Sicherungsverwahrung entlassen werden, besser zu überwachen. Mithilfe einer solchen Fußfessel ließe sich per Satellit der genaue Aufenthaltsort eines Straftäters bestimmen. Bislang werden entlassene Sicherungsverwahrte nur von der Polizei überwacht. Die Fußfessel soll die polizeiliche Überwachung ergänzen, sie jedoch nicht ersetzen.

Was hält Innenminister Thomas de Maizière dagegen?

Innenminister Thomas de Maizière (CDU) will die nachträgliche Sicherungsverwahrung beibehalten, jedoch eine eigene Vollzugsform für Sicherungsverwahrte schaffen. Im Klartext heißt das: Die Sicherungsverwahrten sollen nicht, wie bisher, weiter im Gefängnis schmoren, sondern in eine eigens für sie geschaffene Einrichtung kommen. Diese Einrichtung soll laut de Maizière kein "Gefängnis, aber auch keine Luxuseinrichtung" sein. Bislang gibt es die besagten Einrichtungen nicht, sie müssten noch gebaut werden.

Ist der Internet-Pranger rechtlich überhaupt zulässig?

Der Strafrechtsexperte Professor Jörg Kinzig von der Universität Tübingen hält diese Maßnahme für schädlich und zweifelt, ob ein mögliches Gesetz verfassungsrechtlich haltbar wäre. Momentan sieht er keine rechtliche Grundlage für eine solche Anordnung.

Wie funktioniert der Pranger in den USA?

Den so genannten Internetpranger gibt es in den USA seit dem Jahr 2005. Die Internetseiten unterscheiden sich von Staat zu Staat, Kalifornien bietet zum Beispiel eine sehr umfangreiche Plattform im Netz an. Dort lässt sich über eine interaktive Karte überblicken, in welcher Straße und in welchem Haus entlassene Sexualstraftäter wohnen. Darüber hinaus wird ein Steckbrief des Straftäters veröffentlicht - inklusive Name, Foto und Art des Verbrechens. Grundlage für solche Internetseiten bietet das "Megan's Law" aus dem Jahr 1996. Damals wurde ein junges Mädchen in New Jersey von ihrem Nachbarn in dessen Haus gelockt, vergewaltigt und ermordet. Der Täter war ein vorbestrafter Kinderschänder und erst kurz vor der Tat in die Nachbarschaft gezogen. Niemand in der Gegend wusste von seiner Vergangenheit. Seitdem verlangt das Gesetz von den staatlichen Vollstreckungsbehörden, die aktuellen Adressen von Sexualstraftätern uneingeschränkt zu veröffentlichen.

Wer fordert den Pranger?

Bisher fordern nur einige CDU-Politiker und Polizeigewerkschaftler den Internetpranger. "Ich wäre dafür zu prüfen, ob das rechtlich machbar ist", sagte der CDU-Innenpolitiker Reinhard Grindel dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Auch Rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, hatte am Wochenende in der "Bild am Sonntag" verlangt: "Ich will wissen, wenn ein Vergewaltiger in der Nachbarschaft meiner Enkelin wohnt." Konrad Freiberg, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), sieht den Internetpranger jedoch kritisch und warnt vor Lynchjustiz. Auch das Bundesjustizministerium und das Bundesinnenministerium weisen Forderungen nach einer solchen Art der Veröffentlichung zurück. Christian Ahrendt, rechtspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, sagte stern.de, dass er nichts von dem Internetpranger halte: "Den Pranger hatten wir im Mittelalter und glücklicherweise haben wir inzwischen solche mittelalterlichen Rechtsmethoden überwunden." Auch Wolgang Wieland, Sprecher für innere Sicherheit der Grünen-Bundestagsfraktion, hält den Internetpranger für "absolut irrsinnig" und überdies mit Artikel 1 des Grundgesetzes für unvereinbar, welcher die Menschenwürde schützt.