Wenn er wollte, könnte der junge Chinese mit dem gutmütigen Lachen den Deutschen aus 9.000 Kilometer Entfernung tüchtig einheizen. Und wenn er ein paar andere Tasten am Computer drückt, jagt er Menschen in Berlin oder Ulm kalte Schauer über den Rücken. Guo Weifang sitzt in einem dunklen Raum inmitten der sanften Hügellandschaft Südchinas. Draußen wirft eine Pyramide im Mondlicht lange Schatten auf den Hof. Von Dächern herab zerschneiden die Lichtstrahlen gewaltiger Scheinwerfer das Dunkel. Auf einer Anhöhe thront eine Kopie des Schlosses von Versailles - so, als wollte hier in Changsha, der Hauptstadt einer der ärmsten Provinzen Chinas, ein Exzentriker seinen Anspruch zur Schau stellen, in allem das letzte Wort zu haben. Drinnen, in der Stille des Computerraums, flimmern Schaltkreise von Gebäuden in der ganzen Welt: der Flughafen von Madrid, Wolkenkratzer in Shanghai, Residenzen in Malaysias Regierungsviertel, das Bürgermeisteramt im amerikanischen Austin, eine Fabrik von Boehringer im schwäbischen Biberach.

Dies könnte die Kulisse für einen James-Bond-Film sein, einen Ort, von dem aus Dr. No Anschläge auf die Nervenzentren der Welt plant.

Der Gebieter über dieses Imperium schwebt per Hubschrauber ein. Zhang Yue schickt sich an, die Welt zu erobern: mit Groß-Klimaanlagen für Bürotürme, Krankenhäusern und Fabriken. Innerhalb von nur drei Jahren hat er Verträge in mehr als 30 Ländern abgeschlossen. "Aber wir wollen jedes Land, das Klimaanlagen kauft", sagt er. In Deutschland zählen neben den Pharmakonzernen Boehringer und Schering/Berlin die Universität Ulm und das Aquarium in Wilhelmshaven zu seinen Kunden. "Natürlich greifen wir nur ein, wenn etwas nicht funktioniert", lächelt Ingenieur Guo. "Nicht mal im Scherz würden wir daran denken, unsere Freunde in Deutschland zum Schwitzen zu bringen."

Auf dem Firmengelände von Yuanda verkündet ein Schild: "Wir bauen Zivilisation." Gärtner mit Strohhüten schneiden den Rasen, bis er aussieht wie der vom Buckingham Palace in London. Gleich am ersten Tag erhalten alle neuen Arbeiter eine Fibel mit dem Titel "Unsterbliche Weisheiten". Sie müssen Umweltschutz pauken und die Lebensläufe von Geistesgrößen wie Aristoteles oder Newton. In der Morgensonne laufen sie an Bronzefiguren vorbei, die der Yuanda-Chef aufstellen lassen hat: Philosophen, Dichter und Erfinder. Der französische Revolutionär Robespierre ist sein Liebling. Auch Deng Xiaoping, der Vater des chinesischen Wirtschaftswunders, darf nicht fehlen.

Täglich um Viertel vor acht treten die 800 Arbeiter zum Appell an. Sie singen die Firmenhymne: "Ich liebe den Sommer und bin voller Energie. Ich liebe unsere Kunden und vermehre ihr Vermögen. Ich liebe China. Es wird stärker und reicher." In ihren blauen Arbeitskitteln, aufgestellt in Reih und Glied, sehen sie aus wie eine gewaltige Armee.

In Deutschland und anderen Industrienationen geht derweil die Angst um, von den Chinesen überrannt zu werden. Leitartikler beschwören den Aufstieg des Entwicklungslandes zur ökonomischen Supermacht, deren Wirtschaft seit zwei Jahrzehnten um jährlich knapp zehn Prozent gewachsen ist. Die Fabrikhalle der Welt ist China schon heute. Das Land produziert mehr als die Hälfte aller weltweit verkauften Kameras, ein Viertel aller Kühlschränke, sechs von zehn Fahrrädern und 70 Prozent aller Feuerzeuge. Jeden Tag essen Millionen Italiener Chinesisch, ohne es zu wissen. 20 Prozent des Ketchups für Spaghetti und Pizza stammen aus dem Reich der Mitte. Wer in Amerika Brot kauft, kaut oft chinesisches Haar. Der Mehlzusatz Cystein wird daraus gewonnen. China hat Indien als größten Lieferanten abgelöst.

Chinas Rohstoffhunger fegt die Stahl- und Kupfermärkte leer, sein Durst nach Öl treibt die Preise so in die Höhe, dass deutsche Autofahrer an der Zapfsäule fluchen. Eine düstere Prophezeiung Napoleons scheint sich zu erfüllen: Wenn der schlafende Drache erwacht, erzittert die Welt. Wegen der niedrigen Löhne und eines Marktes mit Milliarden Kunden verlagern deutsche Unternehmer Arbeitsplätze en gros ins Reich der Mitte. "Statt 2.000 Software-Entwickler in Deutschland kann ich in China 12.000 anstellen", sagt Siemens-Chef Heinrich von Pierer.

Der Stundenlohn eines chinesischen Arbeiters beträgt im Schnitt 70 Cent, der eines deutschen 16 Euro. Beim Industrie-Nähmaschinen-Hersteller Pfaff erhielten im Stammwerk Kaiserslautern 250 der 850 Beschäftigten Ende März ihre Kündigung. Die Produktion wandert nach China. Die Glasspezialisten von Schott versetzen eine ganze Fabrik zur Dioden-Produktion aus dem bayerischen Mitterteich nach Suzhou nahe Shanghai, 70 Arbeiter verloren ihre Jobs. "Die Chinesen sind die großen Nutznießer der Globalisierung", sagt der amerikanische Finanzguru George Soros.

Mit umgerechnet 85 Euro im Monat, in Chinas Hinterland ein kleines Vermögen, fühlen sich die Zheng-Schwestern "ganz wunderbar". Beide nähen Schuhe für den Sportartikler Adidas. Die Fabrik in Kanton, der Hauptstadt der boomenden Provinz Guangdong, gehört Taiwanesen. 10.000 Arbeiterinnen fertigten exklusiv für die Deutschen im vergangenen Jahr knapp zehn Millionen Paar Schuhe. Hailin, die ältere der Schwestern, trägt einen modischen Hut und verschickt unentwegt Kurznachrichten über ihr Mobiltelefon. Sie schaut ratlos drein: "Adidas? Habe ich nie gehört." Die Schwestern kennen den Firmennamen der deutschen Auftraggeber nicht, aber sie tragen dazu dabei, dass ein Arbeiter in Bochum oder München, der seinem Sohn Fußballschuhe kauft, dafür im Durchschnitt nur sieben Stunden arbeiten muss. In den 60er Jahren waren es noch 13 Stunden. Damals beschäftigte Adidas in Deutschland 1.300 Arbeiter, heute sind es noch 220. Weltweit aber wuchs die Zahl der Beschäftigten auf 16.000. Im vergangenen Jahr produzierten sie 111 Millionen Paar Schuhe, die Hälfte davon kam aus China.

14 Stunden braucht der Überlandbus, um die Schwestern zu ihrem Heimatdorf zu bringen. Sechs Dutzend Häuser ducken sich in den Schatten eines Berges. Der Regen weicht die einzige Straße auf. An den Plastikstiefeln der beiden Mädchen haften Schlammklumpen. Zum Frühlingsfest stellt die Mutter mit Chili gewürztes Schweinefleisch auf den Tisch und lange Nudeln, die langes Leben schenken sollen. "Deutschland", fragt Hailin Zheng, "liegt das in Amerika?" Die Schwestern kennen die Weltkarte nicht, die Globalisierung aber hilft ihren Familien aus dem Elend. Ihrer Großmutter hat Hailin zwei Kilo Rosinen mitgebracht. Oma Zheng erzählt, wie in den 50er Jahren Kinder an Diphtherie starben. Die Menschen hungerten. Als Hailin fünf war, musste sie bei der Reisernte helfen und Schafe hüten. "Wir hatten kein Spielzeug", erinnert sie sich. Heute schenkt sie ihren Nichten billige Raubkopien von Barbiepuppen.

Nach dem Festessen stecken die Schwestern ihren Eltern Umschläge mit Geld zu. Sie sparen die Hälfte des Gehaltes, damit die Familie neben der alten Lehmhütte ein zweistöckiges Haus aus Stein bauen kann. "Wir kacheln die Außenwand weiß wie in den Schwimmbädern der Städte und nehmen für die Fenster blaues Glas, damit der Himmel auch bei Regen strahlt", freut sich der Vater.

Wenige Kilometer weiter, im Delta des Perflusses, ist der Boom zu Stein geworden. Wo früher Reiher in den Sümpfen lebten und noch vor 30 Jahren Fischerdörfer die Küsten säumten, verschmelzen heute Hongkong, Shenzhen, Kanton, Zhuhai und Macau zu einer 40-Millionen-Megastadt. Dort drängen sich im Umkreis von 100 Kilometern fünf Flughäfen und 41 Häfen. Dort kaufen Ikea, der Otto-Versand und Wal-Mart ein. Würde man die amerikanische Supermarktkette als Land zählen, wäre sie mit zwölf Milliarden Dollar der achtgrößte Handelspartner der Volksrepublik. In Fabriken, die "Wohlstand für die Massen" oder "Frieden" heißen, malochen Arbeiter unter erbärmlichsten Bedingungen. Sie produzieren Hemden, Computer oder Spielzeug für Kinder in den reichen Ländern.

Die Hälfte aller deutschen Spielwarenimporte stammt aus China. Allein in Shen-zhen, der Glitzerstadt gegenüber Hongkong, gibt es 1.600 Spielzeugfabriken. Die Stadt ist die Manufaktur des Christkindes. "Frohe Weihnachten, Europa", sagt Zhu Qiang bitter, dessen rechter Unterarm amputiert werden musste. Die alte Maschine in der Fabrik der "Sechsfachen Harmonie", in der Lichterketten hergestellt werden, zog Zhus Hand in ihren Schlund und verschmorte seinen Unterarm zu einem schwarzen Klumpen. Der drahtige Mittzwanziger war erst seit drei Wochen in der Firma, aber schon am Ende seiner Kraft: "Jeden Tag mehr als 14 Stunden, nachts steckten sie uns zu zwölft in ein kleines, stickiges Zimmer voller Moskitos."

In den zwei größten Industrievierteln von Shenzhen verlieren täglich 27 Arbeiter Hände, Arme oder Beine. Landesweit sterben jährlich 136.000 Menschen bei Arbeitsunfällen - so viel wie Heidelberg Einwohner hat. "Unsere Staatsführer haben ihr eigenes Volk kolonisiert", schimpft Professor Wang Hui, Chefdenker der chinesischen "Neuen Linken". Eine Arbeiterin, die in einer Manufaktur für die US-Traumfabrik Disney Schneewittchen bemalte, schrieb einen offenen Brief mit der Überschrift "Arbeiten für Disney ist kein Märchen". Sie berichtete von schlechtem Essen, 50 unbezahlten Überstunden in der Woche und einem Jahr Arbeit ohne freien Tag. Um das Tageseinkommen von Disney-Chef Michael Eisner zu verdienen, müsste sie 260 Jahre arbeiten. Als ihr Brief für Furore sorgte, kündigte Disney die Verträge mit der Manufaktur.

Wer in einer sauberen Fabrik arbeitet, die gar noch pünktlich zahlt, hat Glück. In Foshan näht die 18-jährige Li Xiaohong Büstenhalter für Deutschland. In der Unterwäschefabrik Nanhai Xinyi sind die großen Fenster geöffnet, mittags gibt es Fleisch. Das Unternehmen wickelt gerade einen Auftrag für Tchibo ab. Der Kaffeeröster lässt für sein Label TCM 500.000 BHs fertigen. Die Herstellungskosten betragen weniger als einen Euro. In Deutschland verkauft Tchibo den "Magic Push-Up" "für ein atemberaubendes Dekolleté" zum Preis von 7,99 Euro. Nahe der Fabrik bieten Straßennähereien, schmuddelige Klitschen, Kurse für künftige Näherinnen an. Im dritten Jahrzehnt der Wirtschaftsreformen ist China im pausenlosen Aufbau. Ein Volk marschiert im Akkord.

Zwei Zugstunden weiter hat Ken Yang vier Wohnungen zu Fabriken gemacht und in sechs Monaten 15 Millionen Dollar umgesetzt. "Mit einer einzigen Reise nach Hongkong", amüsiert er sich. Dort sah der Jungunternehmer in einem Elektrogeschäft Dioden-Taschenlampen des US-Herstellers Inova. Sie leuchten zwei Kilometer weit. Mit Hilfe von Ingenieuren entwickelte er eine Kopie. In den Wohnungen mit Blick aufs Südchinesische Meer schrauben Dutzende Arbeiterinnen die Lampen zusammen. Ken verkauft für ein Zehntel des amerikanischen Preises. Er exportiert in mehr als 20 Länder, in Deutschland an die Marke Wetelux, einen Internetanbieter.

Dem Liebherr-Konzern klaute sein chinesischer Joint-Venture-Partner nicht nur die Technik für Kühlschränke, sondern auch gleich den chinesischen Namen, Haier. Inzwischen ist Haier eine rein chinesische Firma, hat eine Fabrik in Amerika und den Deutschen längst den asiatischen Markt abgejagt. Haier-Chef Zhang Ruimin wird in Propagandafilmen als Vorzeigemanager gefeiert. "Wer mit den Wölfen tanzt, muss selbst einer werden", erklärt er. "Haier muss ein Super-Wolf werden." Durchlauferhitzer der deutschen Qualitätsmarke Bosch hat der Super-Wolf in Fernost bereits zur No-Name-Ware degradiert. Drauf steht Haier, drin ist Bosch.

Dem Liebherr-Konzern klaute sein chinesischer Joint-Venture-Partner nicht nur die Technik für Kühlschränke, sondern auch gleich den chinesischen Namen, Haier. Inzwischen ist Haier eine rein chinesische Firma, hat eine Fabrik in Amerika und den Deutschen längst den asiatischen Markt abgejagt. Haier-Chef Zhang Ruimin wird in Propagandafilmen als Vorzeigemanager gefeiert. "Wer mit den Wölfen tanzt, muss selbst einer werden", erklärt er. "Haier muss ein Super-Wolf werden." Durchlauferhitzer der deutschen Qualitätsmarke Bosch hat der Super-Wolf in Fernost bereits zur No-Name-Ware degradiert. Drauf steht Haier, drin ist Bosch. Produktklau gilt in China nicht als Verbrechen, sondern als Kunstform. Maler, die andere Künstler bis auf den letzten Pinselstrich kopieren, genießen hohes Ansehen. Im Künstlerdorf Dafen kopiert Liu Yaoliang 40-mal täglich van Goghs "Sonnenblumen".

Nordöstlich vom Dorf der Maler, vorbei an Wasserbüffeln und Arbeiterkolonnen, die Straßen bauen, liegt das Dorf der Müllsammler. Seinem Namen Guiyu, Schatzinsel, macht es alle Ehre. Mit scharfen Säuren waschen Frauen im Fluss winzige Gold- und Platinreste aus Computern. Die Kloake ist so vergiftet, dass Lastwagen Trinkwasser ins Dorf karren müssen. Am Ufer streifen Arbeiter Plastik von Kupferkabeln. Sogar alte Franc-Münzen kauft das Reich der Mitte zum Recyceln auf. Das Land frisst mehr Stahl als Amerika und die EU zusammen. Es verbraucht die Hälfte des Zements und ein Drittel des Erdöls auf der Welt.

Ein Straßenzug am Rande der Schatzinsel gleicht einer Müllhalde. Drei Meter hoch türmen sich Berge von Plastik. "Es kommt von überallher", sagt Herr Wen, "und es macht mich reich." China kauft mehr als 50 Prozent der gebrauchten deutschen Pet-Flaschen auf. Der Tonnenpreis verdoppelte sich in einem Jahr. Womöglich steigen in Deutschland bald die Getränkepreise, denn deutschen Recyclingbetrieben geht der Nachschub aus, neues Pet aber ist viermal so teuer wie gebrauchtes. In Handarbeit zermahlen die Chinesen Pet zu Granulat, erhitzen es und spinnen es zu Polyesterfasern. Als Fleece-Pullover kommt es dann wieder nach Europa zurück. 35 Flaschen ergeben einen Pulli.

Doch die Chinesen wollen weg vom Image des Billigproduzenten. Die Regierenden träumen von High-Tech-Schmieden und davon, dass bald mehr als 50 der 500 weltgrößten Unternehmen chinesisch sind. Der Elektronikkonzern TCL könnte es als Erster schaffen. Vor zwei Jahren kaufte er den bankrotten deutschen Fernsehhersteller Schneider zum Schnäppchenpreis von 8,2 Millionen Euro.

Das TCL-Stammwerk in Huizhou sieht aus wie eine sibirische Radiofabrik in den Siebzigern. Rostige Gabelstapler und klapprige Lastwagen fahren umher, die Kleinbildfernseher sind auf Kopfkissen gebettet, damit sie auf den alten Fließbändern nicht zu sehr durchgeschüttelt werden.

In einem Winkel klebt ein Arbeiter das Firmenlogo Schneider auf einen modernen Flachbildschirm-Fernseher, Modell Screenland 42 M 901. Vier Männer heben das Gerät auf ihre Werkbank. Ehe sie die Rückwand daraufschrauben, entfernen sie noch ein Modul. "Das dürfen die Deutschen dann wieder reinschrauben", sagen sie, "damit deren Arbeitsplätze nicht verloren gehen." Und damit die Firma "Made in Germany" auf den Karton drucken kann.

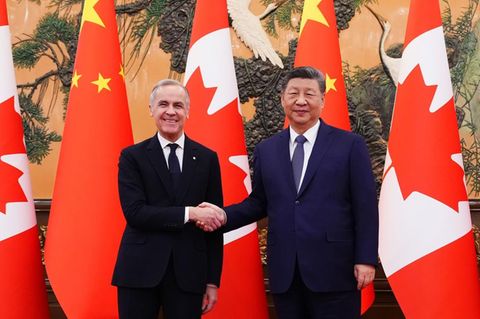

TCL-Boss Li Dongsheng, Asiens Unternehmer des Jahres, hat die Firma vor 22 Jahren mit 600 Dollar Kredit von der Stadt gegründet. Im Januar stand er in Paris neben dem chinesischen Präsidenten Hu Jintao und dem französischen Premier Jean Raffarin. Nach dem Kauf der Fernsehsparte des französischen Elektronikkonzerns Thomson hatte er gerade den Mobiltelefonzweig von Alcatel geschluckt. Draußen ließ Jacques Chirac die Champs-Élysées in Rot erstrahlen, der Farbe der chinesischen Nationalflagge.

Die TCL-Manager lassen keinen Zweifel daran, wie aggressiv sie vorgehen. Sie reden von einem Tiger- und Drachenplan. Sie glauben, wie der ehemalige deutsche Botschafter in Peking, Konrad Seitz, dass die Globalisierung nicht in ein neues amerikanisches, sondern in ein chinesisches Jahrhundert münden werde.