Bei 20.000 Euro fängt die Preisskala in der beliebten Mittelklasse gerade erst an. Für all die Extras, die das Autofahrerleben noch schöner und sicherer machen, muss meist kräftig nachgelegt werden. Unterm Strich ergeben sich beim Autokauf schnell Summen, an denen ein durchschnittlicher Verdiener nicht nur in Wirtschaftskrisenzeiten eine Weile zu knapsen hat. Wer sein Wunschauto dagegen unter den re-importierten EU-Neuwagen findet, kann einiges sparen. Mit Preisvorteilen von bis zu 30 Prozent werben Dutzende Anbieter im Internet. Nach solchen Super-Schnäppchen muss man zwar auch auf den einschlägigen Websites länger suchen. Aber Kostenvorteile von zwei- bis dreitausend Euro für Kompakt- und Mittelklasseautos sind durchaus üblich - und auch kein Pappenstiel.

Zu den etablierten Anbietern im EU-Importgeschäft gehört Bernd Jütten. Bereits Ende der neunziger Jahre hat der findige Unternehmer das starke Preisgefälle bei den europäischen Autohändlern als Chance für ein Geschäftsmodell erkannt. "Weil sich Hersteller beim Austarieren ihrer Preise zwangsläufig an den Preisen der Konkurrenz und am Einkommensniveau im jeweiligen Land orientieren müssen, kommt es immer wieder zu erheblichen Abweichungen", weiß der Profi. In welchen Ländern der Einkauf besonders lohne, lasse sich so pauschal nicht sagen", erklärt Jütten, "das variiert von Marke zu Marke, von Modell zu Modell." Die unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze in den einzelnen EU-Staaten tragen ihren Teil zum Preisgefälle bei. Dort, wo der Staat besonders hinlangt, sind Hersteller gezwungen, mit extraspitzem Bleistift zu kalkulieren, damit das Produkt für die anvisierte Klientel überhaupt erschwinglich bleibt. Wo der Steuersatz moderater ausfällt, darf der Nettopreis nach oben justiert werden.

Vorsicht bei Grau-Importen

Extrem ist das Beispiel Dänemarks. Weil dort bei jedem Autokauf auch noch eine drastische Luxussteuer abkassiert wird, zahlen Dänen fürs gleiche Fahrzeug mehr als doppelt so viel wie ihre Nachbarn in Deutschland. Hersteller beklagen diese missliche Lage zwar. Doch wer bei den Dänen am Ball bleiben will, setzt seine Nettopreise am untersten Limit fest - auch und vor allem im hart umkämpften Mittelklasse-Segment. Kunden aus dem Ausland belastet der steuerliche Ballast indes nicht. Sie zahlen erst an den deutschen Fiskus - die üblichen 19 Prozent. Und auch dieser Betrag fällt angesichts des günstigen Nettopreises deutlich schmaler aus, als wenn man es zum deutschen Händlerlistenpreis erworben hätte. Volkswirtschaftliche Solidarität sieht zwar anders aus. Juristisch aber ist die Handelsangelegenheit vollkommen in Ordnung. Schließlich ist der freie Warenverkehr innerhalb der EU verbrieftes Recht. Nachteile aus dem grenzüberschreitenden Deal ergeben sich für Kunden von EU-Importfahrzeug prinzipielle auch nicht", sagt Klaus Heimgärtner, Jurist beim ADAC. "Zumindest dann nicht, wenn man das Auto bei einem seriösen Import-Händler in Deutschland kauft. Bei Sachmängeln an der Ware ist der Händler vor Ort in der gesetzlichen Haftung - wie jeder ganz normale Vertragshändler auch".

Anders, betont Heimgärtner, sieht es mit den sogenannten Grau-Importen aus. In diesem Fall trete der Anbieter in Deutschland lediglich als Vermittler auf, der das Wunschauto im Auftrag des Kunden bei einem Händler im Ausland beschafft. "Wenn der Vertrag zwischen dem Käufer in Deutschland und dem Händler im Ausland geschlossen wird, kann es allerdings problematisch werden", warnt der ADAC-Rechtsexperte. Der Kaufvermittler in Deutschland muss dann nämlich nicht für den Fall der gesetzlichen Haftung gerade stehen. Der Käufer müsse sich mit einem Händler auseinandersetzen, der vielleicht in Barcelona, Bordeaux oder Budapest sitzt. Und das kann schon aufgrund von sprachlichen Barrieren zum Nervenkrieg werden. "Wir haben auch schon den Fall erlebt, dass ein vermeintlicher EU-Neuwagen tatsächlich von einem Händler aus Russland kam", berichtet Heimgärtner. "Dann können Sie als Kunde mit Sankt Petersburg korrespondieren. Na viel Spaß! "Enttäuschungen kann es bei der Ausstattung des Wunschautos geben. Denn teilweise werden von den Herstellern für die verschiedenen Märkte ganz unterschiedliche Komfortpakete geschnürt, was auch dazu führt, dass sich die Endpreise nicht immer exakt vergleichen lassen. Grundsätzlich sollten sich Kaufinteressenten den Umfang der mitzuliefernden Ausstattung vor Vertragsabschluss vom Händler schriftlich bestätigen lassen.

Keine Hoffnung auf Hersteller-Kulanz

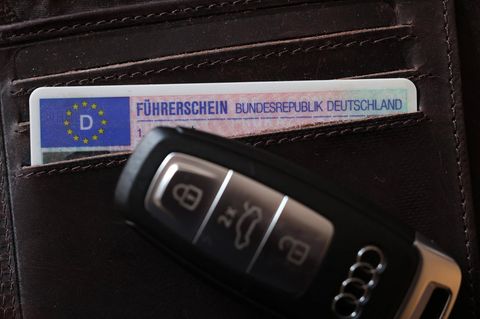

Wenn es um Garantieleistungen geht, haben Import-Kunden generell recht gute Karten. Bei Vorlage der erforderlichen Fahrzeugunterlagen - ein vom Verkäufer im Ausland abgestempeltes Service-Heft sollte immer dabei sein - können Garantiereparaturen von jeder beliebigen Vertragswerkstatt innerhalb der EU ausgeführt werden. "Sicherheitshalber sollten sich Kunden vor Abschluss des Kaufvertrages Klarheit über die Garantiebestimmungen verschaffen", rät Rechtsexperte Heimgärtner und schildert den Fall eines deutschen Ford-Käufers, der sein Auto bei einem Händler in Österreich erworben hat. "In den Garantiebestimmungen war ausdrücklich Ford Österreich als Garantiegeber genannt. Ford in Deutschland verweigerte folglich die Übernahme entsprechender Reparaturkosten. Der Kunde klagte - und verlor den Prozess." Auf Hersteller-Kulanz sollten sich Re-Import-Kunden grundsätzlich keine Hoffnung machen. "Der Hersteller sieht natürlich, für welchen Markt das Auto bestimmt war", sagt ADAC-Mann Heimgärtner, "und weil die Autobranche die Praxis der Re-Importe gern unterbunden hätte, damit aber bei der EU gescheitert ist, kommt die Strafe für EU-Schnäppchenjäger eben durch die Hintertür. Aussicht auf Kulanz - gleich null." Auch durch limitierte Lieferungen versuchen Hersteller der Re-Import-Praxis den Riegel vorzuschieben. Importeur Jütten zum Beispiel würde gern mehr Autos mit Stern aus Dänemark beziehen. "Doch wenn wir große Stückzahlen ordern, sind die Lieferfristen unerträglich lang", beklagt der Unternehmer.