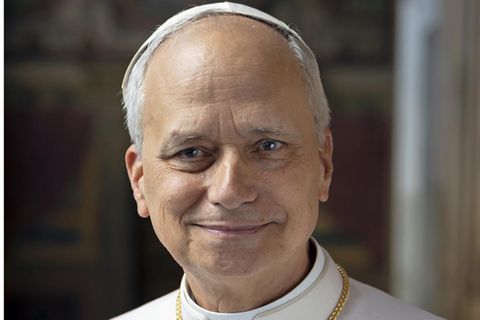

Der Petersdom ist mit Blumengestecken festlich geschmückt. Zum elften Mal wird Papst Franziskus dieses Jahr den Gottesdienst zum Heiligabend halten. Seine Predigt wird, wie immer, von Frieden handeln, von der Liebe. Gebete, Kerzen, liturgischer Gesang, die Christmette ist einer der Höhepunkte des katholischen Kirchenjahres. Am Ende wird der Heilige Vater eine Gruppe Kinder zur Krippe führen, um das hölzerne Jesuskindlein hinein zu legen.

Liebe, Güte, alle sind willkommen – das ist die Botschaft, die Franziskus und seine Kirche aussenden wollen. Es scheint zu den Verkündungen der vergangenen Tagen zu passen, etwa, dass nun auch homosexuelle Paare gesegnet werden dürfen. Schaut man allerdings nur etwas genauer hin, wird klar: Die Lockerungen sind mehr Schein als Sein – ein Prinzip der katholischen Kirche, auch unter dem Pontifikat von Franziskus.

Papst Franziskus: So wenig Reform wie nötig

Der 87 Jahre alte Franziskus steht vor einem Dilemma: Angesichts der dramatisch schwindenden Zahl der Gläubigen vor allem in Europa, muss er die Kirche erneuern. In der Hierarchie von Rom aber blockieren konservative Kräfte, die er eben auch braucht, die selbst ernannten "Bewahrer", genau jene Reformschritte.

Um die Spaltung der Kirche nicht noch vertiefen, scheint sich Franziskus an die Regel zu halten: In der Außenwirkung so viel Reform wie möglich, nach innen, in der Sache selbst, so wenig wie nötig. Das zeigt sich in der Entscheidung der vergangenen Woche, der Ankündigung, auch homosexuelle Paare könnten nun den Segen empfangen: In vielen Gemeinden in Deutschland, den Niederlanden oder den USA segnen Priester gleichgeschlechtliche Paare schon längst. Das hat die Kurienkardinäle in Rom auf den Plan gerufen. Ihr Drängen nach einem Verbot wurde immer lauter. Papst Franziskus musste reagieren. Er machte notgedrungen ein Zugeständnis, ohne dem Wunsch nach tatsächlicher Anerkennung zu entsprechen.

Zwar dürfen homosexuelle Paare jetzt offiziell gesegnet werden. Aber nicht in einem liturgischen Ritual wie der Segnung von Mann und Frau. Mit der Erklärung "Fiducia supplicans" hat der Chef der Glaubenskongregation Kardinal Fernandez auf Geheiß des Papstes die aufgebrachten Kurienkardinäle beruhigt. Im Text steht: "Es sind keine weiteren Antworten hinsichtlich Modalitäten, Normen oder praktischer Aspekte mehr zu erwarten." Im Klartext heißt das: Bis hierher und nicht weiter – das ist nicht der Beginn einer weiteren Liberalisierung. Die neue Regelung muss reichen. Und die besagt: Homosexuelle Paare sind weiterhin von der Liturgie ausgeschlossen. Erlaubt sind nur spontane Gebete mit Segnungen, die in einem "nicht offiziellen" Kontext stehen.

Wie in einer Gebrauchsanleitung liefert die Erklärung auch gleich ein paar konkrete Beispiele mit: Erlaubt sind Segnungen am Rande von Pilgerfahrten, beim Besuch einer Heiligenstätte oder bei einem Treffen mit einem Priester. Die katholische Kirche verkauft die neue Regelung als "Entwicklung". In der Praxis konnten Priester allerdings schon jetzt ein Auge zudrücken. An der Kirchenlehre wird aber nicht gerüttelt. Die neue Lösung betrifft die pastoralen Aufgaben – nicht die Doktrin.

Für viele Gläubige, die sich von Franziskus eine Liberalisierung der Kirche erwartet haben, dürfte das erneut eine Enttäuschung sein. Als der Argentinier Jorge Maria Bergoglio am 13. März 2013 zum Papst gewählt wurde, sahen viele in ihm den lang ersehnten Erneuerer. Er begegnete den Gläubigen auf Augenhöhe und hatte zuvor sein Leben den Armen gewidmet. Der Jesuit war seit 1998 Erzbischof von seiner Heimatstadt Buenos Aires, er fuhr aber weiterhin mit der U-Bahn, besuchte Slums und Sozialarbeiter. Auch im Vatikan fiel er durch seine Schlichtheit auf. Er legte alles Höfische ab. So verzichtete er auf die pompöse Residenz im apostolischen Palast und zog in die bescheidenere Unterkunft in der Casa Santa Marta.

Petrus und Maria als Schablone

Er verkörpert das Image des Progressiven. Franziskus setzt sich für Migranten ein und gegen die globale Erwärmung. Sein Engagement brachte ihm weltweit den Ruf als Reformer ein. Im eigenen Haus, der katholischen Kirche, tut er sich jedoch schwer mit der Anpassung an eine veränderte Welt. Ein weiteres Beispiel: die Gleichstellung von Frauen in der Kirche. Bei der Bischofssynode im Oktober durften 54 Frauen von 365 Stimmberechtigten erstmals wählen. Aber auch dieses Zugeständnis von Franziskus hat kaum eine Wirkung. Denn die Synode hat nur beratende Funktion, sie trifft keine Entscheidungen wie ein Konzil.

Beim wohl größten Thema, das die katholische Kirche derzeit hat, der Zulassung der Frauen zum Priesteramt, bewegt sich nichts. Die Kirche bedient sich noch immer der Symbolik von Petrus und Maria als Schablone. Heißt: Petrus und alle nachfolgenden Männer interpretieren die Lehre und üben Autorität aus. Maria und alle Frauen verwirklichen sich in demütiger Hingabe des Glaubens und der Liebe. Das petrinische und das marianische Prinzip sanktionieren die Rollenaufteilung in der Kirche. Franziskus sagt, das marianische Prinzip, also die Rolle der Frauen, sei viel wichtiger, weil die Frauen in die Gemeinschaft hineinwirkten und nicht in die Institutionen. Und sägt die Forderung nach Gleichstellung damit ab.

Auch eine Lockerung des Zölibats, des Gebots der Ehelosigkeit, wie es die deutschen Bischöfe schon lange fordern, ist nicht abzusehen. Durch Freiwilligkeit würde der Wert der Ehelosigkeit noch erhöht, argumentieren Liberale. Außerdem fordern sie, der Papst solle es katholischen Priestern gestatten, zu heiraten und im Amt zu bleiben. Franziskus hält jedoch eisern an der Doktrin fest. Für ein Ende des Zölibats gibt es in den oberen Kirchenrängen keine Mehrheit.

Wie scharf die Auseinandersetzungen innerhalb der Kirchenoberen sind, zeigen die Entlassungen, die Franziskus in diesem Jahr anordnete – eine Seltenheit: Meistens wird dem Betreffenden zuvor ein Rücktritt nahegelegt. Doch in beiden Fällen wurde Franziskus direkt angegriffen und er hat Konsequenzen gezogen. Der erzreaktionäre US-Bischof Joseph Strickland hatte dem Papst unter anderem öffentlich vorgeworfen, "das Gut des Glaubens zu unterlaufen". Im November nun entließ Franziskus ihn. Schon im Juli hatte der Pontifex den engsten Vertrauten seines Vorgängers Benedikt, Georg Gänswein, kalt gestellt. Der Konservative hatte Franziskus in seinem Buch heftig kritisiert.

Franziskus scheint von dem Wunsch getrieben, die Kluft innerhalb der Kirche nicht zu groß werden zu lassen. Und nimmt dafür in Kauf: Mit jedem weiteren Tag ohne durchgreifende Reformen vertief sich die Kluft zwischen der Kirche und der Welt.