"Wo bin ich?", fragt der alte Mann mit brüchiger Stimme, tastet mit fahrigen Händen nach Halt, nach einem Geländer, nach einem Weg, der von der Bühne führt – nur, um ratlos gestikulierend vor der Wand hinter dem Rednerpult stehen zu bleiben. "Wo zur Hölle bin ich?!", fragt er erneut, als er sich umdreht. Das Publikum johlt. Nicht aus Schadenfreude über die Gebrechlichkeit des Redners, sondern aus Beifall für dessen gelungene Parodie. Es ist nicht das erste Mal, dass Donald Trump seinen Ex- und vermutlich bald Wieder-Konkurrenten Joe Biden vor laufenden Kameras lächerlich macht.

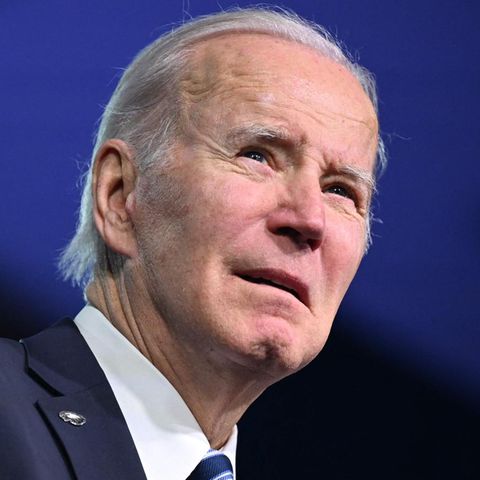

Doch imitiert oder im Original: Szenen wie diese sind für den 80-jährigen US-Präsidenten nichts Neues. Biden ist bekannt für seine spontane Orientierungslosigkeit, für sein Stolpern, für seine verbalen Aussetzer.

Ginge es doch "nur" um temporäre Tatterigkeit. Viele Amerikaner, ob rechts oder links, fragen sich: Ist der Mann noch der richtige für den Job?

Zumindest laut einer am Sonntag von der "New York Times" (NYT) und dem New Yorker Siena College veröffentlichten Umfrage (der stern berichtete) sieht es genau ein Jahr von den Präsidentschaftswahlen nicht danach aus. Demnach hat Trump in fünf der sechs Swing States, jenen politisch wackeligen und damit besonders umkämpften Bundesstaaten, die Nase vorn – und das teils erschreckend deutlich. 2020 hatte Biden noch alle sechs Staaten gewonnen. Es ist nicht die einzige Umfrage, die Trump klar als Favoriten ausmacht.

Das Absurde: Auf dem Papier ist Biden als Präsident ziemlich erfolgreich. Fragt sich: Woran liegt es dann?

Das Duell der Großväter: Ist Biden einfach zu alt?

Wenn sich ein 77-jähriger Mann glaubwürdig über einen 80 Jahre alten Mann lustig machen kann, hat letzterer ein Problem. Das gehört eben zur Wahrheit.

Zwar war auch ein Donald Trump zum Zeitpunkt der ersten Mondlandung schon volljährig. Doch, so viel sich dem mehrfach angeklagten Populisten auch ankreiden lässt: Im Duell der Großväter knacken die bidenschen Gelenke deutlich lauter.

Der Times-Umfrage zufolge glauben bereits jetzt mehr als 70 Prozent der Wähler, dass Biden zu alt für den Job ist. Sollte sich der Demokrat im Weißen Haus halten können, wäre er zum Ende seiner zweiten Amtszeit 86 Jahre alt.

Hinzukommt, dass Biden besonders an Zustimmung in seiner Enkelgeneration schwindet. Zwar ist laut "New York Times" weiterhin jeder zweite unter 30-Jährige für den Demokraten, doch waren das auch schon einmal mehr. Stünde heute ein anderer, wirklich irgendein anderer Demokrat zu Wahl, 58 Prozent der Jungwähler würden die Katze im Sack kaufen. Oder den Kater.

"Ich könnte morgen tot umfallen. Ich denke, es ist legitim, sich darüber Gedanken zu machen", sagte Biden Ende Oktober im Interview mit dem US-Sender "MSNBC". Die Wähler sollten einfach selbst entscheiden, ob er "langsamer wird". Es geht allerdings gar nicht darum, ob er langsamer ist. Sondern darum, ob er schon zu "langsam" wirkt. Biden kann nach 99 von 100 Auftritten makellos von der Bühne gleiten. Zum Meme wird das eine Mal, wenn er stolpert. Und gesetzt den Fall, dass Biden nicht doch noch seinen inneren Benjamin Button entdeckt, wird er immer häufiger ins Straucheln kommen. Fragt sich: Wie oft kann Biden stürzen, bis er selbst oder seine Würde dauerhaft Schaden nimmt?

Joe Biden: ein schlechter Verkäufer

Auch, wenn ideologische Dauerbrenner wie Waffenrecht, Abtreibungspolitik oder LGBTQ-Rechte den öffentlichen Diskurs bestimmen: Am Ende interessiert sich der durchschnittliche US-Wähler vor allem für das, was er sehen kann. Wer vor dem Urnengang unentschlossen ist, fragt sich: Habe ich heute mehr oder weniger Geld in der Brieftasche als vor vier Jahren? Laut einer Umfrage der University of Michigan gaben im September 20 Prozent der Verbraucher an, dass sich ihre persönlichen Finanzen seit Bidens Amtsantritt verschlechtert hätten. Zwar pendeln sich Inflation und der symbolträchtige Benzinpreis allmählich ein, auf Vor-Corona-Niveau sind sie allerdings noch nicht. Dass Biden das Weiße Haus alles andere als besenrein übergeben bekommen hat, spielt dabei keine Rolle. Und so lohnt kurzfristige Symbolpolitik in der Regel mehr als langfristige Strategien. Anders gesagt: Reaktion schlägt Vision. Zumindest im Post/Prä-Trump-Zeitalter.

Die Zapfsäule von heute ist dem Amerikaner näher als die Gletscherschmelze von morgen. Dass beides geht, wissen die wenigsten. Ein Beispiel: der Inflation Reduction Act. Mit dem IRA hat Biden tatsächlich eine beeindruckende Möglichkeit gefunden, sowohl den Planeten als auch US-Jobs zu retten. Mehr als 370 Milliarden Dollar kostet das Herzstück seiner ambitionierten Wirtschaftspolitik, der "Bidenomics". Die sollen Abertausende von Arbeitsplätzen schaffen, Energiepreise massiv senken und die USA klimaneutral machen. Das Problem: Kaum jemand weiß davon. Laut einer Umfrage der "Washington Post" und der University of Maryland haben sieben von zehn US-Bürgern wenig bis gar nichts vom IRA mitbekommen. Biden verspricht das Grüne vom Himmel – und niemand hört zu.

Dabei ist der IRA eben nur ein Teil des Masterplans. Der Staat will sagenhafte eine Billion Dollar in die Infrastruktur pumpen und mit dem sogenannten "Chip act" die sicherheitspolitisch hochrelevante Produktion von Halbleitern nach Hause holen. Nur ist selbst für Biden der Begriff "Bidenomics" offenbar zu sperrig. "Ich weiß nicht, was zum Teufel das ist", sagte er in einer Rede Anfang des Jahres. "Wer auch immer sich den Slogan Bidenomics ausgedacht hat, sollte gefeuert werden", zitiert "NBC News" einen demokratischen Strategen. "Maga" versteht hingegen jeder. "Maga" passt besser auf T-Shirts.

Dass es dem Demokraten grundsätzlich schwerfällt, seine Siege auch als solche zu verkaufen, ist nichts Neues. Unter Biden bekamen die USA Corona in den Griff, die Industrie brummt, Millionen fanden einen neuen Job. Doch ein ums andere Mal zeigte sich: Joe Biden ein miserabler Verkäufer. In einer politischen Landschaft, die zusehends einem Marktplatz gleicht, auf dem der lauteste Recht bekommt, ist Understatement keine Tugend, sondern ein Problem.

K(eine) Frage der Alternativen

"Ich meine, der Typ findet nicht mal den Weg von einer Bühne runter", sagt Trump in der eingangs erwähnten Rede, die er vor republikanischen Wählern in Kalifornien hielt. Auch, wenn Trump etwas anderes meinte: Im übertragenen Sinn hat er nicht Unrecht.

Selbst in den eigenen Reihen zweifeln sie inzwischen laut an ihrem Joe. Der bekannte Politstratege und Ex-Obama-Berater David Axelrod stellte nun die Frage, ob Bidens erneute Kandidatur "in SEINEM besten Interesse oder dem des Landes ist?"

Warum fällt es Biden so schwer, den Stab weiter zu reichen und einem neuen, jüngeren Demokraten das Feld zu überlassen? Eine Erklärung: Tut es vielleicht gar nicht. Es gibt nur niemanden.

Nur gehören diejenigen, die grundsätzlich das Zeug mitbrächten, es mit dem jungebliebenen Maga-Mann aufzunehmen, alle zur "Ja, aber"-Sorte. Nur ein paar Beispiele: Der kameraaffine kalifornische Gouverneur Gavin Newsom würde mit seiner kennedyesken Ausstrahlung gegen Trumps Anti-Eliten-Wahlkampf untergehen. Für Pete Buttigieg, den demokratischen Shootingstar mit dem unaussprechlichen Namen, ist die USA noch nicht bereit. So traurig es auch ist: Auch 2023 hat ein schwuler Mann noch keine Chance auf das Oval Office. Hakeem Jeffries, Minderheitsführer der Demokraten im Repräsentantenhaus, hat zwar bereits mehrfach machtpolitisches und rhetorisches Talent bewiesen. Doch, obwohl viele in dem 53-jährigen Afroamerikaner Obama-Qualitäten wittern, reicht seine Bekanntheit kaum über den Capitol Hill hinaus. Und dass Vizepräsidentin Kamala Harris nach ihrer gelinde gesagt blassen Rolle als Nummer 2 den großen Wurf wagt, ist nahezu ausgeschlossen. Schließlich ist die noch unbeliebter als ihr Chef.

Die Liste ließe sich noch fortführen – die "Aber" würde immer mehr. Übrigens haben neben Biden bereits drei Demokraten ihren Hut in den Ring geworfen. Noch nie von ihnen gehört? Eben.

Aber es stimmt ja: Sie sind da, die Biden-Alternativen. Doch wird sich keine davon gegen den Amtsinhaber stellen. Einen parteiinternen Machtkampf konnten sich die Demokraten nie weniger leisten. Fest steht also: Biden ist nur so lange alternativlos, wie er es will. Sollte der sich doch noch für den wohlverdienten Ruhestand entscheiden, dann am besten bald. Denn, wie inzwischen üblich, arbeitet die Zeit für rechts.

Was am Ende bleibt, ist eine bittere Vermutung: Beim letzten Mal hat Biden nicht gewonnen, weil er Biden war. Sondern, weil er nicht Trump war. Stand jetzt, ist das kein Argument mehr. Im Gegenteil.

Quellen: "New York Times"; "Politico"; "The Messenger"; "NBC News"; "Northeastern Global News"; "The Hill".