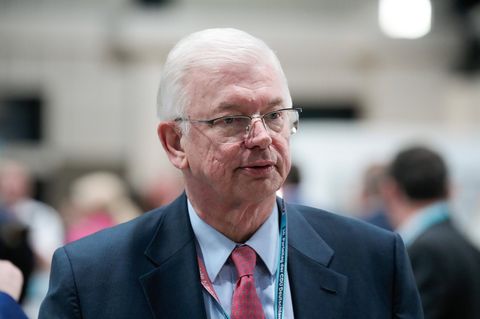

Willi und Wolfi fegen über den blanken Boden, dass es ihnen die Beine wegreißt, glitschen weiter und heulen auf dem hohen C. Die zwei pommerschen Zwergspitze sind die Vorhut ihres Meisters. Der schreitet in die pompöse Halle seiner weißen Villa, streicht sich mit eleganter Geste das Flachs aus dem Gesicht und steht nun da neben seinem lichtdurchfluteten, fetten Amor, zu dessen Füßen ein Totenkopf liegt.

Welch eine Inszenierung. Wie eine Szene aus Calderons »Leben ein Traum«: Denn in den Räumen/Dieser Wunderwelt ist eben/Nur ein Traum das ganze Leben. Und das Leben sieht aus, als käme es frisch von der Sonnenbank. Nein, wirklich nicht, sagt Wolfgang Joop. Eine Stunde in der echten Sonne, und ich bin braun. Er sei ja nun mal dieser Oliv-Typ und nicht norddeutsch rosig und dünnhaarig. So, und nun haltet endlich die Klappe, sagt er zu den Tölen.

Er ruft den Stab seiner Wunderkind Art zusammen, die Damen von Presse & Finanzwesen und Freund Edwin Lemberg. Und da sitzen wir alle am großen Tisch im Speisezimmer, alte Goldspiegel rechts und links, Pellkartoffeln, Quark und Salat vor uns, und draußen, am anderen Ufer des Heiligen Sees, lockt das Marmorpalais von Friedrich Wilhelm II.

Der hatte einen Eiskeller für Speisen und Getränke und kleine Kabinette mit Seeblick für Mätresse und Nebenfrauen. Wenn Joop vom Garten aus in den See steigt, schwimmt er geradewegs auf die Lustresidenz zu.

Sein Großvater, sagt er, stamme von den Langen Kerls ab. Hat er selbst auch Gardemaß? Aber klar, 1,86 ist er, also 8 Zentimeter drüber. Und seine Rückkehr nach Potsdam, ist das Sentimentalität? Nein, Objektivität, sagt er. Mich erinnert Potsdam sogar an New York. Absolut kosmopolitisch. Und wenn ich mir überlege, wie viele jüdische Intellektuelle, Künstler und Schauspieler aus Potsdam damals vor den Nazis nach New York geflohen sind, hätte ich große Lust, hier eines Tages wieder einen ganz exzentrischen Salon zu führen.

Wie Friedrich II. und Voltaire? Also zu Friedrich dem Großen fühle er eine ganz starke Seelenverwandtschaft. Ich bin ja als Kind allein durch Sanssouci gelaufen, sagt er. Der Hausmeister dort war der Trichinenbeschauer auf Großvaters Hof. Von dem kriegt er die Schlüssel. Und da läuft der Junge allein durchs Schloss, allein durchs Schlafzimmer des Königs, durch Voltaires Gemach und das Musikzimmer, und überall sieht er sich in den herrlichen Spiegeln, diesen goldenen Roncaillen.

An die klammert er sich, als die Familie 1954 aus der DDR in den Westen geht. Ich wollte mir wieder mein Sanssouci aufbauen, sagt er. Wie Reliquien habe ich solche Spiegel später mit mir rumgeschleppt. Von Wohnung zu Wohnung. Von New York nach Monaco. Jetzt schleppt er sie zurück nach Potsdam. Also wer hat schon so einen Geist wie den Alten Fritz, sagt er, der bei einem spukt?

Wie findet er die preußischen Tugenden? Disziplin, Ehrlichkeit, Fleiß, Gehorsam ... Und ich habe Härte, Pflichtgefühl, Pünktlichkeit, Vernunft und Toleranz noch nicht ausgesprochen, da sagt Joop schon vergnügt: alles meine!

Und wo trifft der Preußen-Fan die Wirklichkeit? Überall. Beim Friseur, beim Döner-Türken, an der Würstchenbude. Da sagt neulich jemand neben ihm: Na, Joop, hast dir wohl vakleidet, wa? Hab dir aber erkannt. So ist das, sagt er. Die Leute glauben, so ein Modemacher läuft mit wehendem Schal und Nerzkragen rum.

Heute trägt er ein ärmelloses T-Shirt mit glotzendem Adler und der Aufschrift: Wild & Free. So geht er zum Altersheim in die Meistersingerstraße. Joop ist dort zu Kaffee und Kuchen geladen. Dafür liest er aus seiner himbeerroten Schnulze »Das kleine Herz«, das liebt und leidet und am Ende nicht mehr ins Buch reinpasst.

Ein bisschen steigt dem Joop dabei das Wasser in die blauen Augen. Dann geht er von Tisch zu Tisch, schüttelt zitternde Hände und streicht über alte Wangen. Herr Joop, bitte noch einen Satz ins Gästebuch! Und Joop lächelt und schreibt: Wartet

nur ein Weilchen, bald komm ich zu euch.

Wo soll einst sein Reiterstandbild stehen? Ach, bloß kein Reiter, ich hab doch eine Pferdeallergie. Eine Büste würde mir schon reichen, sagt er lachend und korrigiert sich gleich wieder. Nein, nein, auch keine Büste. Ich will nicht, dass mir die Tauben auf die Frisur scheißen.

Weitab von Tauben, Schlössern, Palmen und Putten wohnt John Milz, der Containersieger von »Big Brother«. Waldstadt. Zwischen Babelsberg und Potsdamer Heide. Plattenbau. Ein Haus wie?s andere. Autos. Treppen. Unterhemden. Ick bin ja nich der Typ, der in ner Wohnung lebt, sagt er. Er kommt zum Essen und zum Schlafen her. Und det war?s denn auch. Die Wohnung ist klein und rein. Prunkstück im Zimmer: der siegellackrote Eisschrank. Die Plastesitze tief wie Topfbunker, die Birne nackt an der Decke, und abends gibt?s bengalische Beleuchtung.

Natürlich hätte er sich nach »Big Brother« auch eine sanierte Wohnung in Potsdam leisten können. Will er aber nicht. Hat ja mal in der Altstadt gelebt. Gehörte auch zu den Hausbesetzern in der Gutenbergstraße. Aber dann kamen die Sanierer. Und die echten Potsdamer, sagt er, die werden nun an den Rand gedrängt, rein in die Platte.

Also er findet alles, was OB Platzeck macht, sehr, sehr scheiße. Ihn interessiert auch Geschichte nicht. Ick bin ja nicht Potsdamer, weil da mal vor 100 Jahren sonstwas war. Oder Sanssouci. Mit einem Oberbürgermeister Kutzmutz von der PDS wäre er besser klargekommen. Die Stadt kriegt jetzt so ein richtiges Saubermann-Image. Nur das Holländer-Viertel ist wieder toll und echt, sagt er. Ick seh so was, ick komm ja vom Bau. Aber der Rest? Nur noch schick und teuer. Nix für 'n Sterblichen.

Aber für die Unsterblichen von Potsdam will er doch nun ein Fitness-Center aufmachen. Nee, sagt er, Prominente betreuen, das will er. Und zwar solche, die so prominent sind, dass sie nie irgendwo mit anderen trainieren würden. Er hat gerade seinen Personal Trainer gemacht, hofft, dass man ihn nun anruft und Tipps will. Tipps für Schwimmen, Joggen, Ernährung und so. Und hat der eene jute Erfolge, sagt er, kommt der Nächste, und schon hab ick meinen Ruf weg.

Alle drei Container-Gewinner stammen aus dem Osten. Liegt das daran, dass sie schon in der DDR eingeschlossen waren? Nee, das liegt am Ossi selbst, sagt John Milz. Der is verbissener. Der ruft auch an, damit kein Wessi gewinnt. Det is so, wie?s is.

Wir laufen durch den Park von Sanssouci, wo ausgespuckte Busladungen keuchen, latschen, schwitzen und knipsen. Sie knipsen der Schönheit die Seele weg. Mittelalterliche Herrschaften mit Shorts und Wampe vor Merkur, gefüllte Röcke vor Diana, fette Cellulitis vor zarten Weinreben, schwappende Busen unter platzenden Blusen vor den Nackten mit Pfau und Bogen. Matha, stell dich mal da hin! Wohin? Na, da, zum Alten Fritz.

Der hätte sie alle mit dem Krückstock aus seinem Paradies gejagt. Er herrschte ja sogar Gäste an. Was wollen Sie denn hier?, fragt er mürrisch den galanten Schriftsteller Giacomo Casanova, als der im Sommer 1764 im eleganten Rock durch den Park flaniert und auf seine Audienz wartet. Er sei eingeladen worden. Persönlich! Und dann spazieren die zwei durch die Menge steinerner Helden, und der Alte schimpft auf die 300000 Taler teure Wasseranlage, die keine Fontäne im Park hochkriegt. Und schaut immerzu den Schwerenöter aus Italien an. Wissen Sie, sagt er, Sie sind ein sehr schöner Mann. Und bittet zu Tisch.

Die Gäste in der Villa Kellermann speisen unter Sonnenschirmen in der Idylle. An der Hauswand wilder Wein, unter den Füßen Rasen, und über dem Heiligen See geht die Sonne glutrot unter.

Maximilian Dreier aus Kreuzberg wollte nach der Wende einen Künstlertreff in Potsdam gründen, hier in der leicht verrotteten Villa. Doch die Ost-Intellektuellen wollten von den West-Intellektuellen nichts wissen. Und umgekehrt. So nahm das west-östliche Schicksal seinen Lauf. Das Haus kam vom DDR-Kulturbund zur Treuhand, zum Bundesvermögensamt und landete bei Johannes Rey aus Oberursel. Der Hesse sieht schon den Rubel rollen, denn aus dem Haus soll ein Spielcasino werden, wenn erst der Dreier draußen ist. Aber der Dreier hat einen Vertrag bis 2010.

Was tut man da? Man baut ein Gerüst an die Seeseite des Hauses, dort, wo die Gäste sitzen. Als es weggeklagt ist, steht es vorn. Und nun an der Seite. Drei Jahre schon. Geht der Kerl noch immer nicht? Da kann man doch mal einen Graben ums Haus aufreißen lassen. Warum sollen die Gäste nicht über einen Holzsteg zum Essen schwanken? Und warum sollen die Abwasserkanäle nicht mal zubetoniert werden?

So geht das über Jahre. Und als im Restaurant eine große Hochzeit ausgerichtet ist, lädt Besitzer Rey alle Potsdamer Hausbesetzer ein, erzählt Dreier. Zum Freibier. Vor der Villa Kellermann. Meldet die Horde auch noch bei der Polizei an. Damit sie freien Zugang zu den Toiletten hat.

Doch die vollgetankten Buben setzen sich nicht nur neben die Brillen, sie fingern auch im Hochzeitsbüfett herum, bis die Braut bitterlich weint. Da haben wir mit ihnen diskutiert, sagt Dreier. Haben ihnen klargemacht, dass es für Hausbesetzer ja wohl etwas komisch sei, einem der größten Spekulanten Potsdams - denn Rey besitzt dort viele Häuser - dabei zu helfen, einen Mieter rauszuekeln.

Ein paar waren beschämt. Aber die meisten sagten: Des Bier ich trink, des Arbeit mach ich auch. Und sie machen sie gründlich. Verstreuen bei schönem Wetter bereitgestellte Hundekuchen in alle Ecken des Gartens, und am Abend lungern 30 Köter vor den gedeckten Tischen.

Doch Dreier hält mit herrlichen Speisen und Weinen durch. Und die Gäste kommen. Auch weil es jaucht und joopt in der leicht verlotterten Villa.Um den heiligen See herum dösen die Villen in Weiß, Vanille und Schlossgelb. Säulen stützen Portale, Kariathyden tragen Balkone auf ihren Häuptern, Götter lehnen lächelnd in Nischen, Putten purzeln über Fenstersimse, und nur selten bröckelt noch eine Erinnerung aus uralten Zeiten vor sich hin, eine ungeklärte Immobilie notdürftig mit Pfeilern abgestützt und mit Brettern vernagelt, morsch und müde, wie damals bei so vielen Anwesen, Palais und Pavillons, damals zur Wendezeit.

Friede Springer sitzt am 9. November 1989 hoch über der Mauer im 19. Stock des Verlags und speist mit Gästen des Goldenen Lenkrads. Da platzt plötzlich der Sprecher des Hauses in die Runde, es sei etwas passiert, die Mauer würde heute Nacht wohl noch fallen.

Uns fiel die Gabel aus der Hand, sagt Friede Springer. Und Walter Momper, der Regierende Bürgermeister, sei ganz durcheinander gewesen. Ich glaube, ich muss jetzt ins Schöneberger Rathaus, sagt er und läuft los. Und es dauert nicht lange, da sehen die Gäste von oben, wie unten von Osten her aus allen Richtungen Autos auf die Mauer zurollen. Eine unvergessliche Nacht, sagt Friede Springer, wir haben durchgefeiert, sind rein und raus und rübergegangen.

Hat sie mit dem Schicksal gehadert, dass ihr Mann das nicht mehr hat miterleben können? Es war ja sein Traum, sagt sie. Einen Tag hätte ich ihm gewünscht. Einen Tag, dass er erlebt hätte: Die Mauer ist weg. Aber alle haben mich getröstet: Friede, das sieht er doch von oben.

Und dann fährt sie nach Potsdam. Wann immer sie Zeit hat. Läuft Straßen ab, schaut schon nach wenigen Monaten verwitterte Objekte an. Und dann hat sie eines im Auge. Sie erkundigt sich nach der Geschichte des Hauses, hört, dass es einer jüdischen Familie gehört hat, die musste raus, und ein Nazi kam rein, und danach war die Stasi drin. Es lag so schön, sagt sie, direkt am Heiligen See. Aber nicht mit dieser Geschichte.

Eines Tages ist sie dann bei ihren heutigen Nachbarn, und die zeigen ihr jenes schöne Haus, in das wohl ein Fitness-Studio rein soll, was niemand in der Straße will. Da sagt sie: Ach, das kauf ich. Und da sitzen wir nun in diesem eleganten Stadthaus nahe der russischen Siedlung Alexandrowka, ohne See, aber mit Flügeltüren und Durchblicken, Lüstern und Lichtern, Antiquitäten, Büchern, Impressionisten, Blumen und großer Gemütlichkkeit.

Nur Preußen-Bilder hängen keine. Axel war ja der große Preußen-Liebhaber, sagt sie. In ihrem Haus in Schwanenwerder hingen Gemälde von Friedrich dem Großen. Sie hat sie dem Museum geschenkt.

Und was hält sie von preußischen Tugenden? Disziplin? Ja. Fleiß? Gut. Gehorsam? Muss nicht immer sein. Härte? Nein. Ganz selten sei Härte der richtige Weg. Pünktlichkeit? Sehr wichtig. Toleranz? Besonders wichtig. Vernunft? Auch gut. Aber immer gepaart mit Liebe, sagt sie. Sonst geht das nicht.

Und bei Liebe ist sie sehr schnell bei Königin Luise, der Frau von Friedrich Wilhelm III. Die war zwar ewig unpünktlich, dafür aber charmant, vergnügt und so verliebt in ihren Mann. Und wie sie dann fliehen muss, als Napoleon 1806 durchs Brandenburger Tor zieht. Und wie sehr sie gedemütigt wird, als der Korse sich in ihren Schlafgemächern breit macht und die Briefe des in sie verliebten Zaren Alexander liest und veröffentlichen lässt. Um sie zu brüskieren. Und wie sie dennoch mit Napoleon verhandelt und versucht, die Preußenkrone zu retten. Vergeblich. Und wie sie schließlich weinend zum letzten Souper mit dem Eroberer fährt. Was für eine Frau! Die hab ich immer bewundert, sagt Friede Springer.

Und wo trifft sie heute auf die Gegenwart, auf den Osten? Überall, sagt sie. Ich kaufe doch ein hier. Aber ich sehe keinen Unterschied zwischen Ost und West. Und diese missgünstigen Berichte über die Welt als Villa und Vorstellung findet sie ziemlich traurig.

Nein, sie hat wirklich keine Probleme hier. Und sie hat ein kleines Abkommen mit Manfred Stolpe. Ich habe ihn ganz früh nach der Wende kennen gelernt, sagt sie. Wir haben uns gleich gemocht. Und ein- oder zweimal im Jahr nimmt er sie mit. Seine Frau und ein paar Mitarbeiter sind auch dabei, und sie machen Ausflüge ins Brandenburger Land.

Potsdam aber ist der erfüllte Traum. Wie war ihr das oft zu viel, wenn ihr Mann wieder ein Haus gekauft hatte, weil er ja nie mit Koffern reisen mochte, sagt sie. Weil er ja überall sein eigenes Bett, seine Bücher, seine Sachen haben wollte. Friede, ist es nicht herrlich!, sagte er bei jeder neuen Erwerbung. Und sie seufzte dann. Nun hat sie selbst ein Haus gekauft. In Potsdam. Es wäre ganz in Axels Sinne gewesen, sagt sie. Und deshalb hab ich gar kein schlechtes Gewissen.

Alfred Schmidt hat in vielen Häusern am Heiligen See gewohnt, sogar in der berühmten Villa Rumpf, die noch ungeküsst am Ufer verwittert. Lovis Corinth kam hier zu Besuch und malte den Märchengarten. Und Max Liebermann fuhr mal eben vom Wannsee rüber und besuchte seinen Kollegen.

Alfred Schmidt ist auch Maler. Seit 20 Jahren lebt er nun einen Sprung von jenem verkommenen Gemäuer entfernt in einer anderen zerbröckelnden Villa, aus der er wohl bald rausmuss, denn sie geht an den Besitzer zurück.

Und da sitzt der Maler in seinem Atelier zwischen Büchern, Rahmen, Skizzen, Masken aus Afrika, ausgestopften Raben und Kapaunen, Gipsbüsten und seinen frühen Ölen, Blumen über Blumen in Kannen und Kummen. Wie Hieronymus im Gehäuse. Und ihm droht nun das, was andere längst hinter sich haben.

Gleich nach der Wende, sagt Schmidt, fielen die Immobilienhändler hier doch wie die Heuschrecken ein. Stöberten in Gärten rum, fotografierten, klingelten und fragten nach den Besitzverhältnissen. Harmlose Villen gingen für drei, vier Millionen weg und sind nicht mal die Hälfte wert. Und überall hieß es: Eigenbedarf! Na ja, sagt Schmidt, da holten sie eben den Vater aus dem

Pflegeheim und pflanzten ihn im Rollstuhl auf den Rasen.

Ich kenne keinen Mieter, sagt er, der geklagt hätte. Die waren damals natürlich auch glücklich über zehn-, zwanzig- oder dreißigtausend Mark Abfindung. Einen sieht er jetzt noch manchmal auf dem Markt. Na, wie geht?s schlecht. Er trinkt. Ist tief unglücklich. Und hat doch früher hier immer geangelt, geräuchert und gegrillt.

Das tut heute niemand mehr, obwohl es im See Aale gibt und Hechte. Angler gibt?s nur noch in Pastell. Günther Jauch, sagt Schmidt, hat so ein Angel-Bild von ihm gekauft. Der kommt immer mal rüber und guckt, was ich mache.

Aber wohin, wenn er mit seiner Familie rausmuss? Raus aus diesem Baum- und Blumenparadies. Das sind doch alles meine Modelle, sagt er. Alles meine Motive. Wir fahren ein paar Stunden mit seinem umgitterten Floß auf den See hinaus. Gleiten mit Wein und Wasser ins Abendrot hinein. Drei Stunde Stille, nur dann und wann ein Schwimmer und ein Boot.

Von hier aus sieht Schmidt, wie die Gesellschaft sich in zehn Jahren verändert hat. Sieht in Gärten, in denen gestutzt und geputzt wird, geharkt und gefegt. Und wie oft hat er sie schon mit angehört, diese kleinen Kriege: Gehen Sie runter von meinem Rasen! Das ist nicht Ihre Rabatte! Halt, das ist mein Boot!

Gelebt, sagt Schmidt, wird hier draußen kaum noch. Peter-Michael Diestel lebt von all diesen Fällen. Der letzte CDU-Innenminister der DDR unter Lothar de Maiziere hat seine mit Säulen und Löwenköpfen geschmückte Anwaltskanzlei seit der Wende in der feinen Berliner Vorstadt. Was klärt er so? Offene Vermögensfragen und schwierige Fälle aus dem Einigungsvertrag. Sein vertracktestes Mandat? Vor zehn Jahren gewonnen, sagt er, aber bis heute nicht abgeschlossen.

Also er freue sich über jedes Gerüst und jede Baustelle und jede frisch lackierte Fassade. Wie hat die DDR hier bloß gehaust, sagt er. Und erzählt von der Villa nebenan. Erzählt, wie die Russen da Löcher ins alte Parkett geschlagen und durchgemacht haben. Ja, vom Dachgeschoss durch bis zum Parterre. Als Klo benutzt. 40 Jahre lang. Das Haus, sagt er, sei wohl nicht mehr zu retten.

Natürlich sei nach zehn Jahren alles sehr westlich hier. Aber das haben wir doch gewusst, sagt Diestel. Wir wussten doch, wenn die Einheit kommt, kommt auch das Kapital. Aber deshalb müsse man ja nicht gleich das alte Stadtschloss wiederaufbauen. Hält er für Eklektizismus. Er kokettiere auch nicht mit dem Alten Fritz, wie Ministerpräsident Stolpe das tue. Friedrich der Große, sagt er, ist für mich so wichtig wie Karl Marx. Und die preußischen Tugenden? Sind mir unbekannt, sagt er grinsend. Die haben mich nie erreicht.

Preußen bleibt Scheiße steht in falschem Dudendeutsch auf einer Hauswand, als wir zu Günther Jauch fahren. Früh um zehn schwanken hier noch keine Busse übers Katzenkopfpflaster, die so lange vor Joops und Jauchs Häusern halten, bis alle Hälse nach rechts umgedreht sind. Früh um zehn ist auch Jauch noch ziemlich verschlafen.

Kleiner Gang durch Parterre und Garten. Das Haus hatte Schalck-Golodkowski gehört. Der hatte rote Kacheln und goldene Wasserhähne einbauen lassen. Hier zieh ich nicht ein, hat Thea Sihler, Jauchs Frau, gesagt. Also das Zeug ist alles rausgerissen.

Heiligabend 1989 fährt Jauch zum ersten Mal nach Potsdam. Er ist mit Weib und Kindern von München zu den Eltern nach Berlin gefahren. Der Baum wird geschmückt, und er stiehlt sich davon, fährt über die Glienicker Brücke. Rechts die Heilandskirche, links Schloss Babelsberg, dazwischen der bleigraue Jungfernsee. Und er denkt an Humboldt, der sagte, dies sei einer der schönsten Blicke der Welt. Und denkt an die Gespensterstunden in der Mitte der Brücke, an den Austausch von

Spionen. High Noon. Hier war die Welt doch zu Ende, sagt er, hier war man von Wachtürmen umzingelt. Und nun fährt er hinein ins verwunschene Potsdam.

Wo ist dieses Sanssouci? Vernebelt taucht die türkisgrüne Krone auf. Über den Terrassen Raureif. Kein Mensch da. Er ganz allein. Der Eindruck ist nicht mehr auszuwischen. Und die Villen, die Säulen, alles bröckelt in Grau. Da ist ihm klar: Hier will ich her. Nichts gegen München, sagt er. Schöne Stadt. Sauber. Unaggressiv. Aber ich hatte Hummeln im Hintern.

Das erste Haus, das er kaufen kann, steht hinter einer Mauer. Da sind noch die Russen stationiert. Er und Thea also eine Leiter angelegt und rübergeguckt. Ein Russe steht mit Gewehr im Anschlag. Und das Haus 30 Meter entfernt.

Nach ein paar Wochen denken die beiden: Okay, nehmen wir?s. Da lacht der Makler. Das Ding war zwei Stunden nach ihrem Leiterblick verkauft. Obwohl man erst Jahre später einziehen konnte.

Also weitergesucht. Und nach alten Bildern aus Büchern die Stadt abgelaufen. Potsdam wie Vokabeln gelernt. Und überall rumgetapert, sagt er, geguckt und gefragt. Und gelernt, dass hier eine systematische Vertreibung des Bürgertums stattgefunden hat. Eine politische Umverteilung. Potsdam hatte 130 000 Einwohner. Davon waren 10 000 inoffizielle Mitarbeiter und 3000 hauptberuflich bei der Stasi, sagt Jauch. Nicht mitgerechnet Grenzpolizei und Hochschulen. Klar, dass es hier ein großes Potenzial an Enttäuschten gibt.

Doch wer glaubt, er wolle mit seinen Millionenspenden und dem jetzt neu gebauten Fortunaportal - dem schönsten Tor des zu Ulbrichts Zeiten gesprengten Schlosses - den Feudalismus wieder auferstehen lassen, der habe wirklich keine Ahnung. Ich will doch das alte Preußen nicht wiederhaben, sagt er. Ich seh das Schloss als Erbe. Da konnte man doch nicht einfach sagen: Weg damit! Und dafür haben sie dann diese sozialistische Notdurftarchitektur hingesetzt.

Wir gucken uns die hängenden Pastelle von Alfred Schmidt an. Jauch geht gern zu ihm rüber ins Atelier. Er sitzt auch regelmäßig auf der Hollywoodschaukel bei den Nachbarn in der Kleingartenanlage und klönt mit den Leuten.

Hat er auch ein Verhältnis zu Friedrich dem Großen? Thea, fragt er rüber zu seiner Frau, haben wir da ein Verhältnis? Nein, eigentlich nicht. Und Friedrichs Flötenkonzerte? Nö. Und Voltaire? Auch nö. Aber die Friedrich-Bilder von Andy Warhol, sagt er, die finde ich toll.

Und findet Jauch Friedrichs Fremdenfreundlichkeit in Potsdam wieder? Dass also jeder nach seiner Facon selig werden soll? Wir haben für ?-TV mal eine Reportage simuliert, sagt er. Eine schwangere Türkin wird von zwei Skinheads zusammengeschlagen. Mitten in Potsdam. Vor einem voll besetzten Cafe. Da sitzen 100 Leute draußen, und niemand greift wirklich ein. Hätte ich nicht für möglich gehalten, sagt er.

Aus Potsdam aber möchte er nicht mehr weg. Auch wenn die Stadt ruppiger ist als München und unaufgeräumter. Und mit Intrigen muss man auch schon mal fertig werden. Neulich rief ihn ein Journalist an: Herr Jauch, wir haben den Hinweis, dass Sie Ihr Haus zu Modrow-Zeiten illegal erworben haben. Was sagen Sie dazu? Wie bitte? Wir haben gleich den Vertrag rausgeholt, sagt Jauch. War natürlich völliger Unsinn. Woher haben Sie das? Quellenschutz, sagt der Redakteur. Aber es kommt schon aus Ihrer Nachbarschaft.

Potsdam, sagt Horst Pomplun, ist die Stadt der Zukunft in Deutschland. Die Schlösser, das Umland, die Besucher, die Prominenten, die Gäste, die gleich um die Ecke im Cecilienhof wohnen. Unsere Zielgruppe, sagt er und führt uns ins Büro seiner Prachtvilla. Da liegen Fotos, Dankschreiben und Orden. Hat er bekommen für seine Dienste. Horst Pomplun ist seit 25 Jahren bewaffneter Personenschützer.

Der Haudegen pflanzt sich hinter seinen pompösen Schreibtisch und erzählt von der Ausbildung seiner Truppe: Autotraining, Kolonnefahren, Abblocken, Verteidigen, Schießen. Und mit dem Familiensilber, wir sind ja alte Barone, sagt er, lernen seine Jungs Benehmen.

Das Haus war das Haus meiner Eltern. 1945 wurde es von den Russen weggenommen. Vater und Mutter hatten gerade zwei Stunden Zeit zum Packen, sagt er. Fast 50 Jahre hat dann der russische Geheimdienst dringesessen.

Und dann erzählt er von seinem Urgroßvater. Der war Kommandant des Dritten Garde- und Ulanenregiments, und das, sagt Pomplun, war auch die Leibwache vom Kaiser. Also hat Urgroßvater das Gleiche gemacht wie ich, sagt er, denn ich habe ja nicht nur die Sabatini oder Phil Collins beschützt, sondern auch Könige und Präsidenten.

Der letzte Kaiser ist auch mal in diesem Haus gewesen. Da hatte er sich zwar geirrt, denn sein Feldmarschall, der im Sterben lag, lag eine Villa weiter. Und den wollte er noch einmal besuchen. Kam nun aber hier rein. Und Oma erzählte, als das Hausmädchen die Tür öffnete, konnte es gerade noch einen Hofknicks machen und »Majestät« stammeln, da fiel es auch schon in Ohnmacht. Und der Kaiser sagte zur Oma, er habe ja gar nicht gewusst, dass er noch so auf junge Frauen wirke.

Die junge Frau im Cafe Heider wirkt so auf zwei Männer, dass die ihr Leben total verändern. Sie ist Hotelfachfrau, Studentin und kellnert fürs Taschengeld. Am Vatertag ist das Cafe randvoll, aber da kommt trotzdem noch einer mit sieben Freunden an und sagt: Wir brauchen einen Tisch.

Es gibt keinen Tisch mehr. Aber er guckt so nett, und sie macht das dann schon und quetscht die Männer direkt vor die Band. Und er guckt immer noch nett. Und irgendwann gehen alle. Aber er kommt nachts um eins zurück und fragt: Gehen Sie mit mir aus? Ein paar Monate später wird Franziska Knuppe ihn heiraten.

Vier Wochen nach diesem Abend sitzt Wolfgang Joop im Cafe. Auch er guckt die schöne, schmale Blonde mit dem Pfirsichteint dauernd an und fragt: Haben Sie Fotos von sich? Ja, warum? Und haben Sie schon mal gemodelt? Ein paar Tage später stellt er sie der Lokalpresse vor: Franziska Aschenputtel aus Potsdam, das Mädchen aus der DDR, Jungpionier, Thälmann-Pionier. Und ich war auch noch kurz in der FDJ, sagt sie, alles ganz normal, gehörte dazu.

Nun steht sie ganz normal auf dem Titel von »Elle«. Und nicht ganz so normal neben Naomi Campbell auf dem Laufsteg. Und überhaupt nicht normal, sagt sie, ist ihre Karriere für ein paar Freunde von früher. Dreht die jetzt völlig durch?, fragen die und lassen sich nicht mehr blicken.

Sie dreht keineswegs durch. Sie ist aufmerksam, gescheit, bescheiden und liebenswert. Zieht sich in Sanssouci hinterm Busch die Panzercorsage über den vertüllten Hochzeitsrock, schwitzt darin bei 30 Grad vor des Königs sauren Trauben am Schloss und lächelt dem Bierbauch zu, der seiner juchzenden Alten in den Hintern kneift und sagt: Gugge mal, Muddi, an der is ja nu gar nüscht dran.

Wir fahren von Mythos zu Mythos. Und überall schimmern sie zwischen sozialistischen Schreckensecken durch: Palazzi mit Grünspanhäubchen, überschwappende Barockfassaden, und die klassizistischen Häuser stehen da wie Hera, Helena und Aphrodite.

Gleich hinterm Babelsberger Schloss haben sie gewohnt: der Bankier Jacob Goldschmidt, der Rennfahrer Hans Stuck, der Tenor Richard Tauber und Lilian Harvey und Willy Fritsch, das Traumpaar des deutschen Films. Hier am Griebnitzsee war die Luxuskolonie der UFA-Stars, der Künstler und Denker, der Sänger und Sirenen. Und nebenan, in der Traumfabrik

Babelsberg, dreht Fritz Lang seinen »Siegfried«, Murnau seinen »Faust«, Sternberg seinen »Blauen Engel«, und »Die drei von der Tankstelle« singen hier gegen die Wirtschaftskrise an.

Volker Schlöndorff kennt viele noch. Und er kennt ihre Geschichten, kennt sie von Fritz Lang aus Paris, von Billy Wilder aus Los Angeles, von Marlene Dietrich am Telefon. Nun lebt er selbst im Mythos und arbeitet in der Legende. Na ja, man muss das ein bisschen als Metapher verstehen, sagt er. Aber er hat mit den Franzosen, die Babelsberg 1992 gekauft haben, dafür gesorgt, dass dieser Ort nicht abgewickelt wurde, dass hier keine Parkplätze hinkamen, sondern modernste Filmstudios.

Wir schlendern durch seinen Garten am Griebnitzsee. Unten stand früher die Mauer. Als sie fiel, flog er gerade von New York nach Boston. Da sagt der Käptn nicht die Außentemperatur an, sondern: Die Berliner Mauer ist gefallen. Zwei Jahre später zieht Schlöndorff von Amerika nach Potsdam. Am Anfang hängt er sich noch Fotos von Marlene Dietrich ins Büro. Später benennt er die Straßen auf dem Gelände nach ihr und Fritz Lang und Heinrich George.

Potsdam ist für ihn und Frau und Tochter inzwischen ein Stück Heimat. Ich war nie so verwoben mit einer Stadt, sagt er. Hat die ganze Pionierzeit miterlebt. Das war für ihn wie als Kind nach dem Krieg. Ich habe das Chaos immer geliebt. Sein Haus war ja auch das reine Chaos. War ein Zweizeiler in der Morgenpost, Sonntagsausgabe. Alles heruntergekommen. Bruchbude. Und Freunde fragten: Wie könnt ihr bloß in Dunkeldeutschland leben! Wieso, sagt er, hier ist es so hell wie bei euch.

In Potsdam macht er tausend Sachen. Engagiert sich in Schule und Kirche, geht auf den Markt, kennt Schuster und Bürgermeister, lernt Friede Springer bei einem ihrer Power-Breakfasts kennen. Und nun sitze ich auch noch im Aufsichtsrat vom SV Babelsberg 03, dem Aufsteiger, sagt er. Für seine Karriere als Regisseur sei das alles eher katastrophal. Da hätte er schon in Amerika bleiben müssen.

Die Amerikaner wollten auch den Film über Friedrich den Großen machen. Aber da wäre der Preuße Kalifornier geworden. Es war Schlöndorffs erstes Projekt hier in Babelsberg. Doch das glanzvolle Drehbuch sei wie eine heiße Kartoffel von einem zum anderen geschoben worden. Schade, schade, wenn er bedenkt, wie viele Friedrich-Filme hier in Babelsberg unter allen möglichen politischen Regimes gedreht wurden.

Nun macht er eben was anderes. Ich bin ja Läufer, sagt er. Ich möchte hier unbedingt einen Schlösser-Marathon installieren. Der wäre einmalig auf der Welt. Aber kein Läufer würde sich die Schlösser angucken, sage ich. Doch, doch, stellen Sie sich die Route nur mal vor! Und er gerät ins Schwärmen: Durch den Babelsberger Park, endlos an der Havel entlang, am Ruinenberg, an Sanssouci, am Neuen Palais und dann wieder über die Glienicker Brücke. Also das muss ich dem Platzeck noch stecken!

Oberbürgermeister Matthias Platzeck treffen wir an einem anderen Schloss, am Belvedere auf dem Pfingstberg. Er springt aus dem Auto, hallo, und los geht?s. Kleiner Rundgang durch renovierte Arkaden. Er grüßt Arbeiter, umarmt einen alten Freund und erzählt von damals in der DDR. 1988 war es, als er und ein paar Gleichgesinnte sich fragten: Gehst du weg, oder bleibst du hier? Und wenn du bleibst, musst du was tun, sonst wirst du verrückt.

So ziehen denn 25 Leute mit Hacke und Spaten los und fangen an zu roden. Das Schloss war ja zugewachsen wie das von Dornröschen, sagt Platzeck. Und es war streng verboten, auf die zwei Türme zu steigen. Warum? Der Blick ging auf die Grenzanlagen. Aber sie schlagen sich durch den Urwald, braten Würstchen, trinken Bier und haben ein Ziel: die Ruine vor dem Zusammenbruch zu retten.

Dann kommt der 10. Juni 89. Mein schönstes Erlebnis, sagt Platzeck. Nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking und dem Beginn der Fluchtwelle über Ungarn wollen sie ein Zeichen setzen. Sie laden Leute ein. Kommt zum Schloss! Wir haben mit 300 gerechnet, sagt er, aber es kamen 3000.

Der Berg war voll. Und mittendrin die Stasi. Die hatten aus ihrer Verkleidungskammer neue Jeans und T-Shirts gekriegt. Wie gestempelt liefen die zwischen uns rum. Und die frechste unserer Frauen sagt: Los, Jungs, nun schenkt mal Tee mit aus, ihr seid ja sowieso im Dienst.

Das ist 13 Jahre her. Und vor drei Jahren wurde der konservative Rote mit der grünen Vergangenheit zum Oberbürgermeister seiner Heimatstadt gewählt. Mach mal, Matthias, sagten die Freunde schon immer. Und Matthias macht. Und baut auf. Und gewinnt Sponsoren: Reemtsma, Otto, Jauch. Das Belvedere ist bald wie neu. Das Fortuna-Portal wächst. Potsdam, sagt er, ist ja die einzige Stadt, die statt der Mitte eine Brache hat. Da stand einmal das Schloss von Knobelsdorff.

Voltaire hat Jahre darin gewohnt. Ulbricht ließ die zerbombte Schönheit sprengen. Platzeck möchte sie wieder aufbauen. Denn die Stadt soll so betörend werden wie früher. Wenn er betörend sagt, sieht man ihm die Lust an, mit der er Potsdam wieder zur Perle machen möchte.

Ich bin so froh, sagt er, dass Leute wie Hasso Plattner hier investieren. Der hat eine private Hochschule ins Leben gerufen. Er hat auch ein altes Kasernengelände gekauft, auf dem ein Business-Park entstehen soll. Den ARD-Sender ORB gibt es schon seit zehn Jahren. Und wenn er mit den Berlinern fusioniert, wird der Standort Potsdam heißen. Wir wollen eine Stadt der Bio-Technologie werden, eine Film- und Medienstadt. 17000 Leute sind in den letzten Jahren hierher gezogen.

Natürlich, sagt er, regen sich alte Potsdamer über die neue Gesellschaft auf. Der ist zu reich, die zu weich, der zu schwarz, die zu schön und der zu flippig. Aber sie bewegen auch was. Sie mischen sich ein, identifizieren sich, reden, helfen, spenden. Das ist doch Goldstaub für Potsdam.

Von Birgit Lahann / Fotos: Ute Mahler