Robert Gryn protzt gern. Er zeigt, wie er mit der Corvette durch Nevada braust, mit Rochen taucht, in Helikoptern auf Gipfel fliegt oder durchs pompöse Office daheim in Krakau führt. Auf Hawaii hat sich der 32-Jährige vor Palmen gefilmt, mit Tanktop und Muschelkette. Selbstgefällig sinniert er darüber, wie es sein kann, dass er jetzt 179 Millionen Dollar schwer sein soll. Crazy, oder? Gryn wirkt berauscht, wie ein Cowboy im Wilden Westen, der Gold gefunden hat und im Saloon damit prahlt.

Das Gold der Gegenwart sind digitale Daten. Wer weiß, was Menschen essen, lesen, kaufen, wohin sie sich bewegen, der kann Muster erkennen, Vorhersagen erstellen und damit Geld verdienen. Herr Maier aus der Marktstraße? Der mit den zwei Kindern? Der trinkt im Herbst doch so gern einen Bordeaux. Und schon hat Herr Maier die Werbung auf dem Smartphone. Passgenau.

Robert Gryn hat früh erkannt, wie man mit gezielter, personalisierter Werbung im Internet reich werden kann. Seine ersten Millionen hat er als sogenannter Affiliate verdient. Diese Affiliates sind die Staubsaugerverkäufer des Internets – ein bisschen fixer, trickreicher, aber eben auch ein bisschen ruchloser als andere. Eine Provision vom Hersteller gibt’s nur, wenn sie etwas verkaufen, besonders viel bringen Potenz- oder Diätpillen. Weil die Affiliates Werbung selbst zahlen, müssen sie sehr genau wissen, bei wem es sich lohnt, Köder auszuwerfen. Niemand hilft ihnen dabei so sehr wie Facebook. "Es gibt bei Facebook nichts, was man nicht targeten kann", heißt es im Vorwort eines Handbuchs für Marketingspezialisten. Hemmungslos vergoldet das Netzwerk die Daten seiner über zwei Milliarden Nutzer. Das ist gut für Facebook und für die Affiliates. Wer Daten hat, der verdient.

Deshalb sammeln auch Google oder Amazon so bedingungslos, so hemmungslos.

Banken kennen intimste Details ihrer Kunden

Deshalb wittern aber auch andere Branchen neue Geschäfte. Was weiß ich eigentlich über meine Kunden? Bei den Autobauern verspricht "BMW CarData" "maßgeschneiderte Serviceangebote" – von der Erinnerung an den Werkstattbesuch bis hin zum Tipp für die Versicherungslücke, auch Volkswagen unterhält ein "Data Lab". Banken brüsten sich damit, intimste Details über ihre Kunden zu kennen, die Finanzen: "Mit dem Girokonto sind wir mitten in ihrem Leben", schwärmt Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing. "Wir sehen, was die Kunden kaufen, was sie mieten, was sie abonnieren – das sind hochrelevante Informationen, um die uns im Datenzeitalter viele beneiden." Selbst politischer Erfolg ist längst ein Big Data Business. Die Brexit-Befürworter in Großbritannien, Donald Trump in den USA oder Emmanuel Macron in Frankreich – alle waren sie Meister darin, ihre Wähler gezielter als andere zu mobilisieren. Wer Daten hat, der siegt.

Daten sind so nicht nur der Rohstoff einer neuen Wirtschaftsordnung, sie sind auch die Währung einer neuen Weltordnung. Edward Snowden offenbarte, in welchem Ausmaß der US-Geheimdienst NSA digitale Informationen im Ausland abfischte. Das war ein Skandal. Die chinesische Regierung verkauft ungezügelte Sammelei mittlerweile als Standortpolitik, Staatsräson und moderne Form des Regierens. Ab 2020 will Peking alle elektronisch verfügbaren Daten jedes Bürgers verknüpfen. Ein Punktesystem für Wohlverhalten wird schon jetzt getestet. Weitgehend frei von Datenschutzbedenken horten Konzerne wie der Shopping-Gigant Alibaba Informationen über ihre Kunden. Die US-Ökonomin Shoshana Zuboff spricht treffend vom "Zeitalter des Überwachungskapitalismus". China ist da in einer guten Position. Das Land sei das "Saudi-Arabien der Daten", sagen manche – mit unbegrenzten, nachwachsenden Ressourcen. Andere eifern dem nach: Um die Daten und die Macht, die sie verheißen, ist ein globales, aber seltsam stilles Wettrüsten ausgebrochen. Auch Facebook begreifen viele als eine Supermacht in der Datenwelt.

Die Datengeber gehen oft leer aus

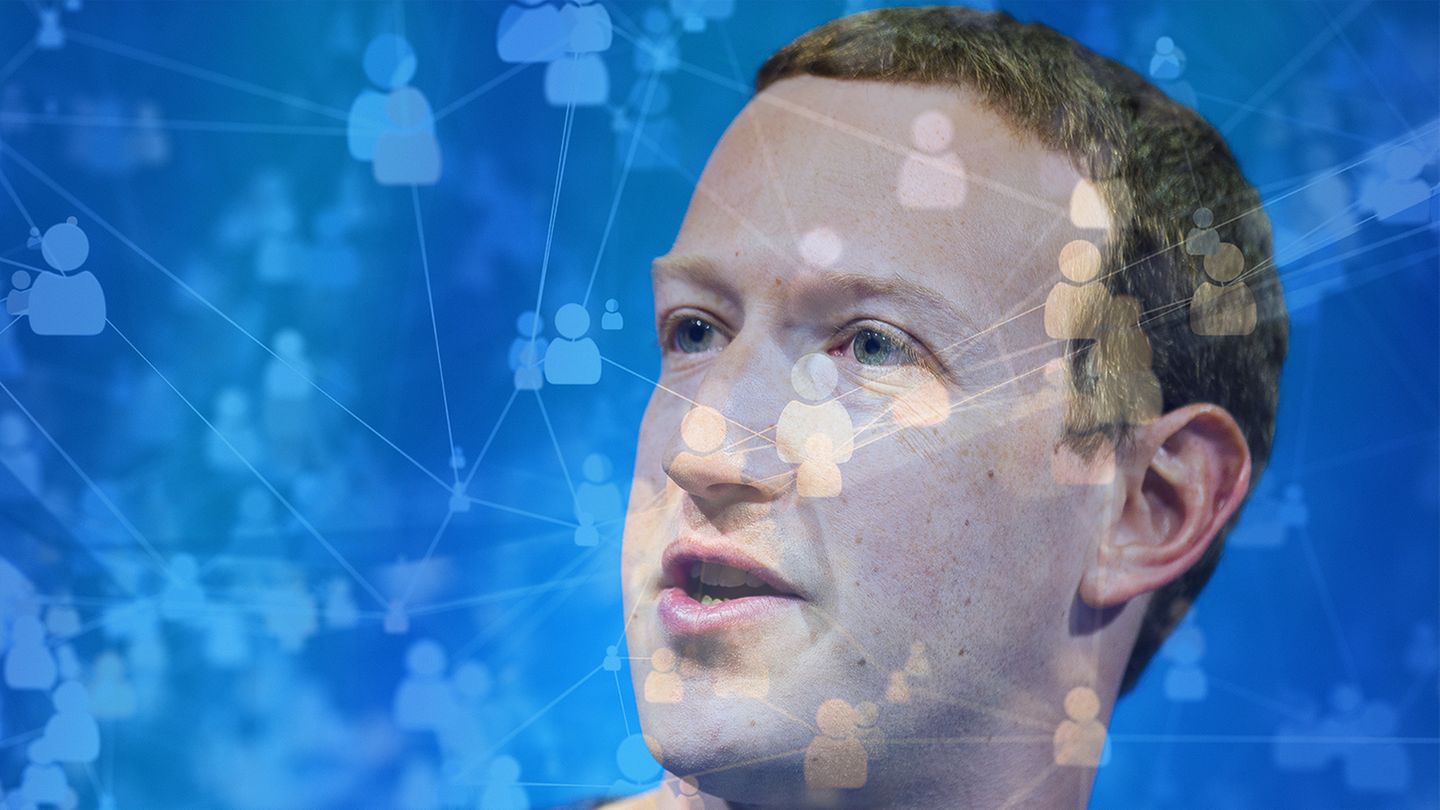

Zumindest in Europa ist gleichzeitig ein Klassenkampf entbrannt, zwischen Datengebern und Datenausbeutern. Denn während einige Datenausbeuter wie Robert Gryn reich geworden sind, einzelne Datensammler wie Facebook-Chef Mark Zuckerberg sogar unermesslich reich, sind die Datengeber oft leer ausgegangen. Sie fordern nun ihren gerechten Anteil an den Profiten – und die Kontrolle über ihre Daten. Es ist ein epischer Kampf. Denn nur wer über seine Daten bestimmen kann, ist im digitalen Zeitalter wirklich frei.

Katharina Nocun hat in diesem Kampf auf Selbstverteidigung gesetzt. Früher war die 32-Jährige Geschäftsführerin der Piratenpartei. Jetzt arbeitet sie als Aktivistin und Autorin. Sie ist ihrem eigenen "Datenschatten" gefolgt, jener Datenspur, die sie oft unbewusst hinterlassen hat: mit der Bonuskarte im Edeka-Supermarkt, online bei Amazon, als Organisatorin einer Demo. Es war eine mühsame Jagd. Aber lohnend. Denn Nocun hat viele Orte gefunden, bei Unternehmen und beim Staat, an denen etwas über sie gespeichert war, große und kleine Datensilos. Amazon speichert bei jedem Einkauf Datensätze, das Land Berlin vertickt Adressdaten. Manches hatte Nocun erwartet, anderes hat selbst sie überrascht, wie jener Eintrag in der bundesweit abfragbaren Polizeidatei, Kategorie "Cybercrime". "Die größte Gefahr", sagt Nocun, "besteht darin, dass die Daten aus diesen Silos zusammengefügt werden, verschmolzen zu einem Bild, das ausgeschlachtet werden kann."

Es ist ein Menschheitstraum, Menschen künstlich zum Leben zu erwecken. Im Mittelalter scheiterten Alchemisten noch daran, Homunculi zu schaffen, Menschlein. Den Datensammlern von Facebook gelingt das spielend. Ihre Algorithmen erzeugen digitale Avatare. Leben haucht denen jeder Kommentar, jedes Like ein, jedes Herz auf Instagram und jede Nachricht auf Whatsapp. Alle diese Firmen gehören zu Facebook. Zuletzt hat Facebook allerdings auch demonstriert, wie schnell sich so ein Traum in einen Albtraum verwandeln kann. Denn in diesem Jahr hat Facebook viel Glaubwürdigkeit verloren. Im Frühjahr kam heraus, wie fahrlässig Mark Zuckerbergs Konzern mit den Daten seiner Kunden umgeht. Daten von über 87 Millionen Nutzern hat Facebook über eine App an die sinistre Beraterfirma Cambridge Analytica durchgereicht. Wer bei einem kleinen Quiz mitgemacht hatte, verriet nicht nur die eigenen Daten, sondern auch die der eigenen Freunde. Der Skandal brachte die Supermacht ins Schlingern. Erst litt das Image, Facebook-Chef Mark Zuckerberg musste vor dem US-Kongress in Washington und dem EU-Parlament in Brüssel aussagen. Dann litt auch der Börsenkurs. Im Juli verlor der Konzern an einem einzigen Tag mehr als 100 Milliarden Euro an Wert. Aber hat diese Krise zu einem Umdenken geführt, zu einer Wende?

Facebook will sich bessern

Facebook jedenfalls gibt sich geläutert, gelobt Besserung, mit breit angelegten Werbekampagnen mit Plakaten, TV-Spots, Anzeigen, auch im stern. "f ändert sich", heißt es. Und auf einem Plakat fragt ein junger Mann: "Wie bekomme ich mehr Kontrolle über die Werbung auf Facebook?"

Welche Daten Facebook sammelt und was es mit ihnen macht, ist für Datengeber oft immer noch schwer nachvollziehbar. Zwar können Nutzer die Daten des eigenen Profils herunterladen und überprüfen. Aber selbst Facebook-Vertreter geben zu, dass dieses einsehbare Profil nicht alle über einen Nutzer gespeicherten Daten enthält. Es seien aber alle wichtigen verfügbar, heißt es.

Um Profile zu Geld zu machen, zu Werbeeinnahmen, bietet Facebook mehrere "Tools" an, Werkzeuge. Werbekunden könne sogenannte "Custom Audiences", zugeschnittene Zielgruppen, buchen. Das funktioniert so: Ein Eisverkäufer gibt Facebook verschlüsselt Informationen über seine Kunden. Facebook prüft, ob diese Kunden Nutzer bei Facebook sind – und spielt denen die Werbung des Eisverkäufers ein. Das funktioniert wohl gut. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband etwa hat 2017 auch über "Custom Audiences" die Überweisungsfunktion "Kwitt" seiner App beworben. Der Umsatz stieg daraufhin zum Teil um 22 Prozent. Kundendaten, sagt der Verband, habe man "selbstverständlich nie" überspielt.

Hat die Versicherung Daten an Facebook weitergegeben?

Facebook-Nutzer, die Datengeber, dagegen wissen nicht immer so exakt, was mit ihnen geschieht. So fiel der NDR-Journalistin Barbara Biemann auf, dass in ihrem Profil die Allianz Deutschland, ihre Versicherung, zu jenen Unternehmen zählte, "die eine Kontaktliste mit deinen Daten" hochgeladen hatten – ohne Biemanns Wissen. Die Allianz bestreitet, dieses Werbemittel einzusetzen – und bemüht sich um Klärung. Bis dahin habe man jedoch eine "weitere Werbeaktion" bei Facebook gestoppt, heißt es. Der Fall ist Teil der ARD-Dokumentation "Facebook außer Kontrolle?". Auch Julia Jäkel, die Chefin des Verlagshauses Gruner + Jahr, in dem der stern erscheint, kommt dort zu Wort.

Mit den "Custom Audiences" hat Facebook ohnehin juristische Probleme. Im Mai bewertete das Verwaltungsgericht Bayreuth eine Variante des Tools aus Datenschutzgründen als rechtswidrig. Der Onlinehändler Otto etwa verzichtet seither auf diese Werbeform.

Facebooks Werkzeugkasten ist gewaltig. Das Unternehmen kann auch verfolgen, was auf Seiten geschieht, auf denen nicht einmal ein Like-Button zu sehen ist. So kann ein Schuhverkäufer auf seiner Seite ein kleines Programm installieren, den "Facebook Pixel". Sieht sich ein Kunde den schicken roten Turnschuh im Onlineshop an, kauft aber nicht, so merkt Facebook das – und spielt seinem Nutzer erst einmal diesen roten Sneaker ein. "Retargeting" nennt man das – der Kunde gerät noch mal ins Visier.

Facebook bemüht sich, seinen Nutzern das Gefühl zu geben, diesem Geschäft nicht hilflos ausgeliefert zu sein. Bei jeder Anzeige kann man nun rechts oben auf den Punkt "Warum wird mir das angezeigt?" klicken. Dort gibt es eine Erklärung, wer wie auf einen gezielt hat. Auch lässt sich einstellen, welche Art von Werbung man nicht haben möchte.

Im Fall von Cambridge Analytica waren Daten an App-Entwickler gereicht worden. Auch hier filtert Facebook jetzt. Nur ein Teil der Daten werde noch weitergegeben, heißt es, nach vorheriger Prüfung der App. Ganz verzichten will man auf diese Praxis jedoch nicht.

Zweifel an der Läuterung von Facebook bleiben

Katharina Nocun will an Facebooks Läuterung ohnehin nicht glauben. Über die Suche nach ihrem "Datenschatten" hat sie ein Buch geschrieben, Titel: "Die Daten, die ich rief". Nocun sieht den Fehler im System. "Solange sich dort Geld verdienen lässt", sagt sie, "machen die weiter. Deshalb ist es die Politik, die dem Umgang mit Daten engere Grenzen stecken muss – vielleicht sogar, indem sie personalisierte Werbung insgesamt verbietet."

Ein paar Stockwerke über dem Berliner Gendarmenmarkt beißt Katarina Barley in einen Zwieback. Die Justizministerin (SPD) ist mittlerweile auch Klassenkämpferin. Auf dem Regal in ihrem Büro liegt das Buch "Das Kapital sind wir" von Timo Daum – ein Plädoyer für den Aufstand der Datengeber. Barley berichtet, wie die Facebook-Lobbyisten sich in Berlin nach dem Cambridge-Analytica-Skandal um Wiedergutmachung bemühen. "Die sind demütig unterwegs", sagt sie. "Aber die Daten, ihren Goldschatz, verteidigen sie mit allen Mitteln. In vielen konkreten Punkten zeigen sie nach wie vor wenig Kooperationsbereitschaft.

Politiker fordern eine Öffnung der Anbieter

Barley will Firmen wie Facebook deshalb zwingen, ihr Verhalten zu ändern. Geht es nach ihr, müssen sie ihre Algorithmen offenlegen, damit erkennbar ist, was genau sie mit Daten machen. Und Barley will auch Whatsapp zwingen, sich gegenüber anderen Apps zu öffnen. Wer bei einem anderen, vertrauenswürdigeren Dienst Kunde ist, soll Nachrichten in die Whatsapp-Welt schicken können. "Interoperabel" müsse alles sein, sagt Barley. Gemeinsam mit Innenminister Seehofer hat sie auch eine "Datenethikkommission" eingesetzt. Die 16 Mitglieder sollen etwa darüber nachdenken, was Eigentum bei einem flüchtigen Gut wie Daten überhaupt heißt. Schon im nächsten Jahr sollen sie Empfehlungen vorlegen. Allerdings, darauf weist Barley gern hin, könne das meiste nur europäisch angegangen werden. Da trifft es sich gut, dass Barley demnächst als SPD-Spitzenkandidatin in den Europawahlkampf ziehen will.

Wie zäh das Geschäft in Brüssel sein kann, das hat das Ringen um die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gezeigt. Seit diesem Mai wird die Reform umgesetzt. Was sie im Detail bedeutet, ist oft noch umstritten. Sicher ist jedoch, dass sie den Datenschutz auf ein neues Niveau hebt. Der Datengeber wird gestärkt, weil er in vielen Fällen erst einmal zustimmen muss, bevor etwas mit seinen Daten geschieht. Bei Verstößen drohen Bußen bis zu einer Höhe von vier Prozent des jährlichen Umsatzes einer Firma. Das können gigantische Summen sein. Dass die neuen Zustimmungsregeln Facebook auch so Probleme bereiten, belegt wieder die ARD-Dokumentation. Dort wird ein internes Facebook-Dokument vom Mai 2018 gezeigt. In dem heißt es unter der Rubrik "What is slowing you down?", dass der Onlinehändler Otto und der Autohersteller BMW überlegen, die Facebook-Pixel von ihren Seiten zu entfernen, weil Facebook sie rechtlich zu wenig unterstütze. So etwas schmerzt selbst Facebook. Widerstandslos wird sich der Konzern deshalb neuen Gesetzesplänen nicht beugen – trotz aller Treuherzigkeit.

Facebook bleibt bei seinem Geschäftsmodell

Bisher ist bei Facebook ohnehin keine Bereitschaft zu erkennen, von seinem Geschäftsmodell abzuweichen. Zwar hat Mark Zuckerberg in diesem Jahr der Krise ein paar Spitzenmanager ausgetauscht. Aber nach wie vor herrscht bei Facebook mitunter eine ganz eigene Weltsicht: Demnach markiert der Datenskandal eben keinen Wendepunkt, sondern ist Teil eines Gewöhnungsprozesses an die neue Wirtschaftsform. Facebook, das sagen Konzernbosse gern, sammle Daten nicht aus Gier, sondern gebe Menschen die Möglichkeit, sich mit anderen zu verbinden. Das sei ungleich mehr wert als der Teil, den die Firma sich abzwacke. Ein guter Deal.

Ein guter Deal? Andreas Mundt bezweifelt das. Mundt ist ein freundlicher, ruhiger Mann. Aber er ist auch Chef des Bundeskartellamts in Bonn – und für Facebook zu einem ernsten Gegner geworden. Seit 2016 ermitteln seine Beamten gegen den Konzern. Der Vorwurf: Facebook habe seine marktbeherrschende Stellung missbraucht, um seinen 30 Millionen monatlichen Nutzern in Deutschland unzulässig viele Daten abzupressen. "Früher hieß es: Wo kein Geld fließt, ist kein Markt", erklärt Mundt. "Aber in der digitalen Wirtschaft ist das anders: Natürlich zahlt der Nutzer Facebook kein Geld. Aber er zahlt mit seinen Daten." Und da habe Facebook möglicherweise einen zu hohen Preis diktieren können, weil der Nutzer keine Alternative zu Facebook hatte. Noch in diesem Jahr will Mundt seine Entscheidung verkünden.

So recht will es Facebook ohnehin nicht gelingen, sein ramponiertes Image aufzupolieren. Fast täglich gibt es Nachrichten, was wieder schiefgelaufen ist. Vor wenigen Wochen musste der Konzern eingestehen, dass ihm Daten von 30 Millionen Nutzern von Hackern geklaut worden sind, drei Millionen davon in Europa. Die Botschaft des größten Datenklaus in Facebooks Geschichte war verheerend: Die wollen Daten nicht schützen, lautete sie. Aber wenn sie’s wollen, dann können sie’s nicht einmal.

Gleichzeitig gibt es immer mehr Klassenkämpfer. Selbst Kanzlerin Angela Merkel gehört dazu. "Die Bepreisung von Daten, besonders die der Konsumenten, ist aus meiner Sicht das zentrale Gerechtigkeitsproblem der Zukunft", sagte Merkel. Ähnlich wie Mundt schlägt sie vor, Datenflüsse als Geldflüsse zu begreifen und die zu besteuern. Klingt gut, ist aber auch wohlfeil, denn Merkel weiß genau, wie lange es dauern wird, Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. Schon gegen eine Steuer für große Digitalkonzerne ist der Widerstand in der EU groß.

Sauber bleiben im "Überwachungskapitalismus"

Für Merkel ist die Datensammelei zudem durchaus zweischneidig. Denn so sehr sie auf Datenschutz pocht, so wenig will sie Innovationen im Datengeschäft abwürgen. In Merkels brandneuem Digitalrat, einem Beratergremium, soll es auch darum gehen, Geschäftsmodelle auf Datenbasis zu fördern. "Wir werden jetzt nichts tun, was das zarte Pflänzchen digitalen Unternehmertums zerstören könnte", sagt Kanzleramtsminister Helge Braun. Ihm schwebt vor, dass Deutschland künftig vor allem mit entpersonalisierten Datensätzen Erfolg haben wird, etwa mit "intelligenten Lösungen zur Verkehrssteuerung". Es ist der Versuch, im "Überwachungskapitalismus" halbwegs sauber zu bleiben.

Um einen seriösen Auftritt bemüht sich mittlerweile auch Robert Gryn. Aus dem Tagesgeschäft eines Affiliates ist er raus. Er gräbt jetzt nicht mehr nach Gold. Er verkauft sozusagen die Schaufeln an andere Affiliates, eine Tracking-Software, damit sie ihre Geschäfte im Blick behalten können. Gryn bewegt sich jetzt in anderen Sphären. Im Sommer trat er bei einer Konferenz in Kopenhagen auf, beim "Copenhagen Democracy Summit", staatsmännisch, im Anzug und mit Krawatte. Zu den Teilnehmern gehörte auch der britische Ex-Premier Tony Blair, mit Ex-Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen ließ Gryn sich fotografieren. Auch bei Veranstaltungen des renommierten Weltwirtschaftsforums tritt Gryn jetzt auf, als Spezialist für künstliche Intelligenz. "Datenschutz", erläutert er dem stern in einer E-Mail, "ist eine globale Herausforderung. Und der kann nur durch internationale Kooperation begegnet werden."

Erfolgreich ist, wer Trends erkennt und sich anpasst. Bei der Erforschung der künstlichen Intelligenz ist auch Facebook ganz vorn dabei.