Die Europäische Union will den USA nahezu unbegrenzten Zugriff auf Daten europäischer Bankkunden ermöglichen. Ein Entwurf der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft für ein Abkommen mit Washington sieht vor, dass amerikanische Terrorfahnder künftig legal Daten zu grenzüberschreitenden und inländischen Überweisungen in Europa auswerten können. Das Papier liegt der "Financial Times Deutschland" (FTD) vor.

Der Vorstoß ist in mehrfacher Hinsicht heikel. Kritiker in Brüssel und den EU-Staaten haben erhebliche Datenschutzbedenken und sehen rechtliche Probleme. Zudem wollen die Schweden das auf ein Jahr angelegte Abkommen noch vor Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags am 1. Dezember durchdrücken. Mit ihm erhält das EU-Parlament erstmals Mitspracherechte in der Justiz- und Innenpolitik. Die zuständigen Minister sollen am 30. November über das Datenabkommen entscheiden.

Gefunden in ...

... der Financial Times Deutschland

"Abkommen soll durchgepeitscht werden"

"Es ist ein Affront, dass das Abkommen noch schnell ohne parlamentarische Kontrolle durchgepeitscht werden soll - nur einen Tag bevor der Lissabon-Vertrag in Kraft tritt", sagte der Grünen-Europaabgeordnete Jan Philipp Albrecht. In Brüssel meldeten am Mittwoch unter anderem die Botschafter Deutschlands, Frankreichs, Finnlands und Österreichs Bedenken an, sagten Diplomaten.

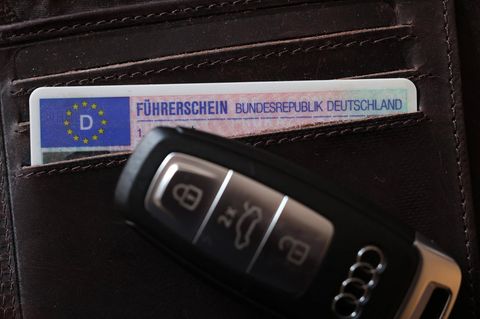

Zwar sollen die Terrorfahnder im US-Finanzministerium ihre Anfrage begründen und "so eng wie möglich zuschneiden", wie es in dem Entwurf heißt. Ist die auf dem Weg der Rechtshilfe gestellte Anfrage nicht präzise formuliert, "sollen alle relevanten Daten im Paket übermittelt werden" - inklusive Name, Adresse, Konto- und Personalausweisnummer.

Zugriff hätten die Fahnder nicht nur auf Daten des belgischen Unternehmens Swift, das den Großteil der internationalen Überweisungsdaten in der EU, Afrika und Nahost verarbeitet. Dem Entwurf zufolge könnten die US-Ermittler auch nationale Zahlungsverkehrsdienstleister anzapfen.

Das Abkommen ausgehandelt haben die Schweden zusammen mit EU-Justizkommissar Jacques Barrot. Die Europäer wollen damit erstmals eine Rechtsgrundlage für den Zugriff der Amerikaner auf Bankdaten schaffen. Die Vereinbarung soll bis Januar 2011 gelten und dann unter Beteiligung des Europaparlaments durch ein neues Abkommen ersetzt werden.

EU erhält Daten von US-Terrorfahndern

Das Abkommen ausgehandelt haben die Schweden zusammen mit EU-Justizkommissar Jacques Barrot. Die Europäer wollen damit erstmals eine Rechtsgrundlage für den Zugriff der Amerikaner auf Bankdaten schaffen. Die Vereinbarung soll bis Januar 2011 gelten und dann unter Beteiligung des Europaparlaments durch ein neues Abkommen ersetzt werden.

Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 hatten die US-Fahnder begonnen, internationale Finanztransaktionen systematisch auszuwerten - ohne eine Rechtsgrundlage. 2006 war aufgeflogen, dass die Ermittler Swift-Server in den USA durchforsteten, um Geldquellen von Terroristen aufzudecken. Auf Druck der EU-Datenschutzbehörden verlegte Swift sein Rechenzentrum für europäische Transaktionen daraufhin in die Schweiz. Gleichzeitig sicherte die EU den USA in diesem Sommer ein Abkommen zur Weitergabe von Bankdaten zu. Im Gegenzug soll die europäische Polizeibehörde Europol Zugriff auf Daten der US-Terrorfahnder bekommen.

Im schwedischen Entwurf wird den US-Ermittlern ausdrücklich das Recht eingeräumt, ihre Daten auch an Drittstaaten weiterzugeben. "Keiner kann kontrollieren, was dann mit den Bankdaten von EU-Bürgern zum Beispiel in Russland passiert", kritisierte die SPD-Europaabgeordnete Birgit Sippel.

Die schwarz-gelbe Bundesregierung hatte im Koalitionsvertrag vereinbart, einem Abkommen nur bei einer "klaren Regelung" der Weitergabe an Drittstaaten zuzustimmen und unter einen nationalen Ratifizierungsvorbehalt zu stellen. In der Vergangenheit hatte sich insbesondere Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) kritisch über die Weitergabe von Bankdaten geäußert.