Die Neuen sind da! Doch es wird im Haus keine Einweihungsparty mit den Nachbarn und viel Bier geben. Nicht in Hamburg und auch nicht in Rheinland-Pfalz. Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) höchstselbst hat auch gesagt, warum: "Die Männer brauchen vor allem Ruhe, um sich in ihrer neuen Heimat zurecht zu finden." Die Rede ist von Mahmud Salem Horan Mohammed Mutlak Al A. und Ayman Mohammad Ahmad al-S. Am Donnerstag landeten die beiden Ex-Guantanamo-Häftlinge in Deutschland. Seitdem werden sie quasi unter Verschluss gehalten. Nicht einmal ihre Namen sollen öffentlich bekannt werden.

Dass die Nachbarn natürlich darüber spekulieren, wer die Neuen sind, dass es eine Menge Gerüchte gibt und keine verlässlichen Informationen, weiß auch der Bundesinnenminister. Monatelang hat er sich mit den Vorbehalten auseinandersetzen müssen. "Kommt jetzt Al- Kaida nach Deutschland?", fragten die einen, "und was soll das alles wieder kosten?", wollten die anderen wissen. De Maiziere, der US-Präsident Barack Obama versprochen hatte, dass die Bundesrepublik sich an der Aufnahme von Guantanamo-Häftlingen beteiligt, damit das berüchtigte Lager endlich geschlossen werden kann, beschwichtigte im Juli: Von den beiden werde mit "an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" keine Gefahr ausgehen. Der 36-jährige Syrer, der seit 2001 in Guantanamo festgehalten wurde, und der 35-jährige Palästinenser sollen dem Dschihad abgeschworen haben. Das zumindest hatten sie selbst ausgesagt - in Guantanamo.

"Perfekter Komfort auf Cuba"

Tatsächlich bedankte sich Mahmud Al A. in einem formellen Gespräch mit Vertretern einer US-Militärkommission, das er im Oktober 2005 führte, herzlich für den "perfekten Komfort auf Cuba". Laut Blatt 000493 der Gesprächsdokumentation vom 6. Oktober 2005 erklärte Mahmud Al A., er habe "das einfache Leben im Gefängnis schätzen gelernt", denn es habe aus ihm "einen ganz neuen Menschen" gemacht.

Vielleicht war es genau diese Aussage, die die deutschen Regierungsvertreter bewog, ihre Skepsis gegenüber dem Ex-Dschihadisten zu überwinden und nicht weiter darüber nachzudenken, was sonst noch in den Unterlagen zu Mahmud Al A. stand. Beispielsweise dass die US-Behörden in allen Berufungsverfahren zuvor stets zum Schluss gekommen waren, dass der Mann "in Verbindung stand mit Al-Kaida und den Taliban" und weiterhin gefährlich sei.

In welche Länder wurden freigelassene Guantanamo-Häftlinge seit September 2009 gebracht?

Sep. 2009: 2 nach Irland, 1 in den Jemen

Okt. 2009:

6 nach Palau, 1 nach Belgien, 1 nach Kuwait

Nov. 2009:

2 nach Italien, 1 nach Frankreich, 1 nach Ungarn

Dez. 2009:

6 in den Jemen, 4 nach Afghanistan, 1 nach Somalia, 1 in den Jemen, 1 nach Kuwait

Jan. 2010:

3 in die Slowakei, 1 in die Schweiz, 1 nach Algerien

Feb. 2010:

3 nach Albanien, 1 nach Spanien

Mär. 2010:

3 nach Georgien, 2 in die Schweiz

Apr. 2010:

-

Mai 2010:

1 nach Bulgarien, 1 nach Spanien

Jun. 2010:

-

Jul. 2010:

1 nach Lettland, 1 nach Spanien, 1 Algerien, 1 Kapverden, 1 Jemen

Aug. 2010:

-

Sep. 2010:

2 nach Deutschland

Ein Gemüsehändler zieht in den Dschihad

Wer also ist Mahmud Salem Horan Mohammed Mutlak Al A.? Laut den US-Unterlagen wurde Al A., der verheiratet ist und eine Tochter hat, am 5. Mai 1974 im syrischen Doha geboren. Zum Dschihad sei er durch islamistische Propagandavideos aus Afghanistan, Bosnien und Tschetschenien gekommen. Emotionalisiert von den Bildern und der Aufforderung, aktiv für die Rechte der Muslime zu kämpfen, habe sich der Gemüsehändler zwei Wochen nach den Anschlägen auf das World Trade Center in New York entschlossen, nach Afghanistan zu reisen. In den heiligen Krieg, wie er seiner Frau und seiner Mutter von unterwegs mitteilte. Dass der Dschihad für ihn schon zwei Wochen später vorbei sein wird, weil er mit einer Kalaschnikow im Gepäck von US-Soldaten in Kabul festgenommen wird, ahnte er da noch nicht. Seitdem hat Al A. keinen einzigen Tag mehr in Freiheit verbracht.

Ein Schicksal, das er mit Ayman Mohammad Ahmad al S. teilt, dem anderen Neuen in Deutschland. Auch der im saudi-arabischen Jeddah geborene Palästinenser ist seit 2001 inhaftiert. Der Student der Betriebswirtschaften war vor allem mit seinem eigenen Leben im Gazastreifen unglücklich. Nachdem ein saudischer Scheich ihn aufgefordert hatte, die Rechte der Muslime im Nahen Osten zu verteidigen, reiste er im Sommer 2001 nach Afghanistan, um sich dem Dschihad anzuschließen.

Keiner will den Häftling haben

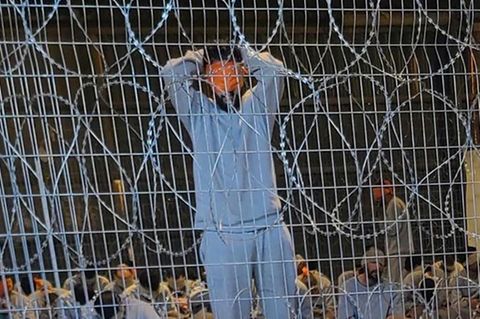

In Guantanamo musste al S. ein ganzes Jahr lang in einer knapp zwei mal drei Meter kleinen Zelle verbringen, in der die Leuchtstoffröhren Tag und Nacht brannten. Lediglich zwei Stunden täglich durfte er in einem sogenannten "Freigehege" ein paar Schritte gehen. Oft allerdings nur nachts, wie die Menschenrechtsorganisation "Reprieve" in einer Dokumentation zum Fall Al S. schreibt. Erst später kam er in den "gemäßigten Vollzug". Doch da hatte er schon Depressionen und benötigte Medikamente, um nicht durchzudrehen.

Auch er versichert inzwischen, "nie böse Absichten gegenüber den Amerikanern, der israelischen Regierung, der saudischen Regierung, oder sonst jemand" gehabt zu haben. Er könne Guantanamo jederzeit verlassen, hatten ihm die US-Behörden deshalb versichert. Doch erst, als Deutschland sich bereit erklärte, ihn aufzunehmen, war auch klar, wohin er gehen konnte. Denn sowohl Israel als auch Syrien wollten von dem verlorenen Sohn nichts wissen.

Misstrauen und Kontrollbedürfnis

Und nun ist er da und muss wie Al A. lernen, mit der neuen Heimat klar zu kommen. Kein leichtes Unterfangen, wie der Psychiater Ferdinand Haenel meint. Ihre Situation sei vergleichbar mit der eines "Marsmenschen, der plötzlich vom Himmel auf die Erde fällt", erklärt der Psychiater. "Wenn sie Menschen begegnen, ist mit einer sehr großen Zurückhaltung, Misstrauen und Kontrollbedürfnis zu rechnen." Tasächlich geht das Leuten im Haus nicht anders.

Für ihre Integration in die neue Nachbarschaft kommt erschwerend hinzu, dass die beiden Männer bislang keinen Bezug zu Deutschland hatten. Sie sprechen ausschließlich Arabisch. Hamburg will dem Palästinenser deshalb einen arabisch sprechenden Betreuer an die Seite stellen. Ob das für eine Integration reicht, darf bezweifelt werden. Wie die Männer und ihre Familien je in der neuen Gesellschaft ankommen sollen, wenn sie mit falschen Identitäten ausgestattet und stets argwöhnisch von den Sicherheitsbehörden beobachtet werden, kann derzeit keiner beantworten.

Vielleicht erträgt ja einer der beiden irgendwann nicht mehr das verordnete Schweigen. Vielleicht erzählt er den Nachbarn ja dann, wie man vom Dschihadisten zum friedlichen Moslem wird. Und vielleicht werden die Deutschen dann sagen, dass es richtig war, den Ex-Guantanamo-Häftlingen eine neue Heimat zu bieten. Vielleicht.