Am Ende war mit drei Wörtern alles gesagt: M5S vince elezioni, die Fünf-Sterne-Bewegung gewinnt die Wahl. Mehr war nicht notwendig. Damit war alles klar.

Wenige Tage nach der italienischen Parlamentswahl am 4. März berichten nationale und internationale Zeitungen von Warteschlangen in der süditalienischen Provinz. Menschen stünden vor Arbeitsbehörden und stellten die immer selbe Frage: Man würde ihn doch sicher auch bekommen, diesen "reddito di cittadinanza", von dem man nun so viel gehört hatte? Die Antwort, die sie erhielten, war ernüchternd: Schön langsam. Zuerst müsse einmal die neue Regierung stehen. Danach müsse die das Wahlversprechen umsetzen. Und dann, dann könne man reden.

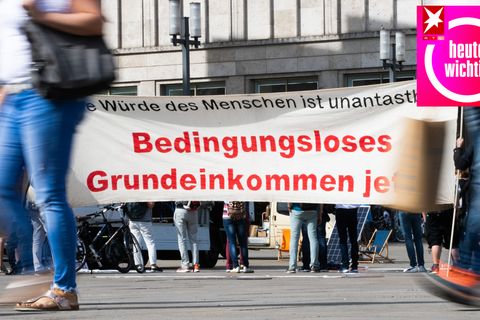

Das Versprechen des "reddito di cittadinanza", oft übersetzt mit "bedingungslosem Grundeinkommen" und auch in Italien oft als solches verstanden, hat dem Movimento 5 Stelle (M5S) bei der Italien-Wahl den Sieg gebracht. Berlusconi mochte mit seiner "flat tax" - ein Steuersatz für alle - winken, auch das klang gut, aber das Rennen machte am Ende das versprochene Geld. Landkarten, die am Tag nach dem Wahlsonntag je nach Wahlergebnis eingefärbt wurden, zeigten: Der Norden ist blau - die Farbe des Mitte-Rechts-Bündnisses von Berlusconi -, aber alles südlich von Rom ist gelb. Gelb wie 5 Stelle. Gelb wie Grundeinkommen.

Grundeinkommen - ein Dauerthema

Man hätte das ahnen können, möchte man da sagen, denn wer "bedingungsloses Grundeinkommen" fordert, dem wird auch hierzulande gerne zugejubelt. Richtig laut zuletzt vor zwei Jahren. Damals stimmte die Schweiz über die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens ab und ein Marktforschungsinstitut fragte 10.000 EU-Bürgern aus allen 28 EU-Mitgliedsstaaten: Wie würden Sie abstimmen? Das Ergebnis: 64 Prozent gaben an, sicher oder wahrscheinlich fürs Grundeinkommen zu stimmen. 64 Prozent. Das ist nicht nichts, das ist eine Mehrheit, eine sehr große noch dazu. Bricht man die Zahlen auf Italien hinunter, wird das Ganze noch eindrucksvoller: 69 Prozent (in Deutschland waren es übrigens 63 Prozent).

Zurück im Jahr 2018 hat Italien gewählt und die Bewegung, die sich den "reddito di cittadinanza" auf die Fahnen geschrieben hat, zum Sieger auserkoren. Also wird Italien nun, früher oder später, auch das bedingungslose Grundeinkommen einführen - oder? Nun ja, nein.

Grundeinkommen all'italiana

"Der 'reddito di cittadinanza' ist, anders als häufig dargestellt, kein bedingungsloses Grundeinkommen", sagt Alexander Grasse, Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Italien an der Justus-Liebig-Universität in Gießen dem stern. "Vielmehr geht es um eine soziale Mindestsicherung im Sinne unseres Arbeitslosengeldes II (umgangssprachlich Hartz IV; d.Red.)." Neben Griechenland sei Italien eines der wenigen Länder in Westeuropa, das keine soziale Mindestsicherung auf Dauer kenne. "Wenn Lohnersatzleistungen auslaufen, fallen die Betroffenen in Armut oder müssen von ihrer Familie aufgefangen werden."

Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, wie man sie in Finnland bis Ende dieses Jahres teste, sei da schon etwas ganz anderes, sagt Grasse. Dort bekommen seit Anfang 2017 rund 2000 Arbeitslose 560 Euro als Grundeinkommen ausgezahlt - statt dem üblichen Arbeitslosengeld. Ihr Leben soll damit schon einmal abgesichert sein, darüberhinaus können sich die Personen noch etwas dazuverdienen, um am Ende wieder in den Arbeitsmarkt reintegriert zu werden. (Warum dieses Modell zwar gut klingen mag, aber nicht überall genauso gut funktionieren soll, lesen Sie hier.)

Der Vorschlag der 5 Stelle

Führt Italien am Ende den "reddito di cittadinanza" tatsächlich ein - und auch das steht bei den aktuellen politischen Verhältnissen in den Sternen -, komme dies weniger der klassischen Idee des bedingungslosem Grundeinkommens gleich, als vielmehr einer "Angleichung an die europäischen Standards in Sachen sozialer Mindestsicherung", sagt Grasse. Von Geld für alle keine Spur: Nach Vorschlag der 5 Stelle soll eine arbeitslose Einzelperson eine Zahlung à 780 Euro netto pro Monat erhalten. Eine Familie mit zwei Kindern und zwei arbeitslosen Eltern sollte nach ihrer Idee 1638 Euro netto im Monat erhalten. Und sollte ein Elternteil erwerbstätig sein, das monatliche Gesamteinkommen aber dennoch unter 1638 Euro liegen, soll der Differenzbetrag ausgezahlt werden. Der Zusatz "bedingungslos" sei, wenn man auf Italien blicke, auch fehl am Platz, sagt Grasse. "Der Betroffene muss nachweisen können, dass er aktiv nach Arbeit sucht. Zudem bekommt er drei Arbeitsangebote. Lehnt er alle ab, erlischt sein Anspruch."

Die Kostendeckung ist fraglich

All das kostet die öffentliche Hand natürlich Geld, und das nicht zu knapp. Rund 15 Milliarden Euro, sagt die Bewegung 5 Stelle. Experten rechnen mitunter mit dem doppelten Betrag. "Aber auch das wäre, gemessen am Gesamthaushalt, nicht immens viel", sagt Grasse. Der Professor ist sich sicher: Der "reddito di cittadinanza" wäre eine äußerst sinnvolle Maßnahme. "Das ist ein Armutsbekämpfungsprogramm. Es ist keine Geldverschwendung und auch kein Luxus, sondern ist eine absolute Notwendigkeit, die wir in Deutschland als selbstverständlich erachten. Im Übrigen entspricht die Maßnahme den Absichtserklärungen der EU vom November 2017 in Göteborg für ein soziales Europa." Italien kämpft mit extrem hohen Arbeitslosenzahlen, besonders der "gelbe" Süden und die Inseln sind stark armutsgefährdet. Der "reddito di cittadinanza" soll da helfen, nur einem Grundeinkommen entspricht diese Idee eben nicht.