Vier Wochen nach dem historischen Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts hat sich die Ampel-Regierung verständigt, wie sie das Milliardenloch im Bundeshaushalt 2024 schließen will. Geplant sind Einsparungen sowie Kürzungen, die auch die Verbraucher bei den Strom-, Gas und Benzinpreisen treffen. Die Schuldenbremse wird im nächsten Jahr zunächst nicht ausgesetzt, aber es bleiben Hintertüren offen.

Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) bemängelte, die Ampel habe lediglich einen "Formelkompromiss" gefunden und warf dem Kanzler "finanzpolitische Trickserei" vor. Er forderte Scholz auf, die Vertrauensfrage im Parlament zu stellen – aber wegen eines anderen Themas: Fast gleichzeitig mit der Einigung in der Haushaltskrise wurde bekannt, dass ein Maßnahmenpaket zur Migrationspolitik in diesem Jahr nicht mehr verabschiedet werden kann, weil die Ampel sich noch nicht einig ist.

Was ist die Vertrauensfrage?

Während bei einem Misstrauensvotum der Bundestag den Bundeskanzler abwählen kann, verknüpft der Bundeskanzler die Vertrauensfrage mit der Abstimmung über ein in der Regierungskoalition umstrittenes Gesetz. Olaf Scholz (SPD) würde damit "seine" Abgeordneten vor die Wahl stellen, entweder dem Gesetz – im aktuellen Fall dem Haushalt – zuzustimmen oder ihm das Vertrauen zu entziehen. Erhält der Kanzler keine Mehrheit, muss das Parlament seinen Nachfolger wählen – oder der Bundespräsident löst den Bundestag auf: dann folgen Neuwahlen. Genau darauf zielt Oppositionsführer Merz wohl ab. Allerdings dürfte angesichts der aktuell schlechten Umfragewerte keine der Ampel-Parteien ein Interesse daran haben, bald Neuwahlen abzuhalten. Insofern ist es auch unwahrscheinlich, dass Scholz das unnötige Risiko einer Vertrauensfrage überhaupt eingeht.

Welche Kanzler haben die Vertrauensfrage bereits gestellt?

1972: Willy Brandt

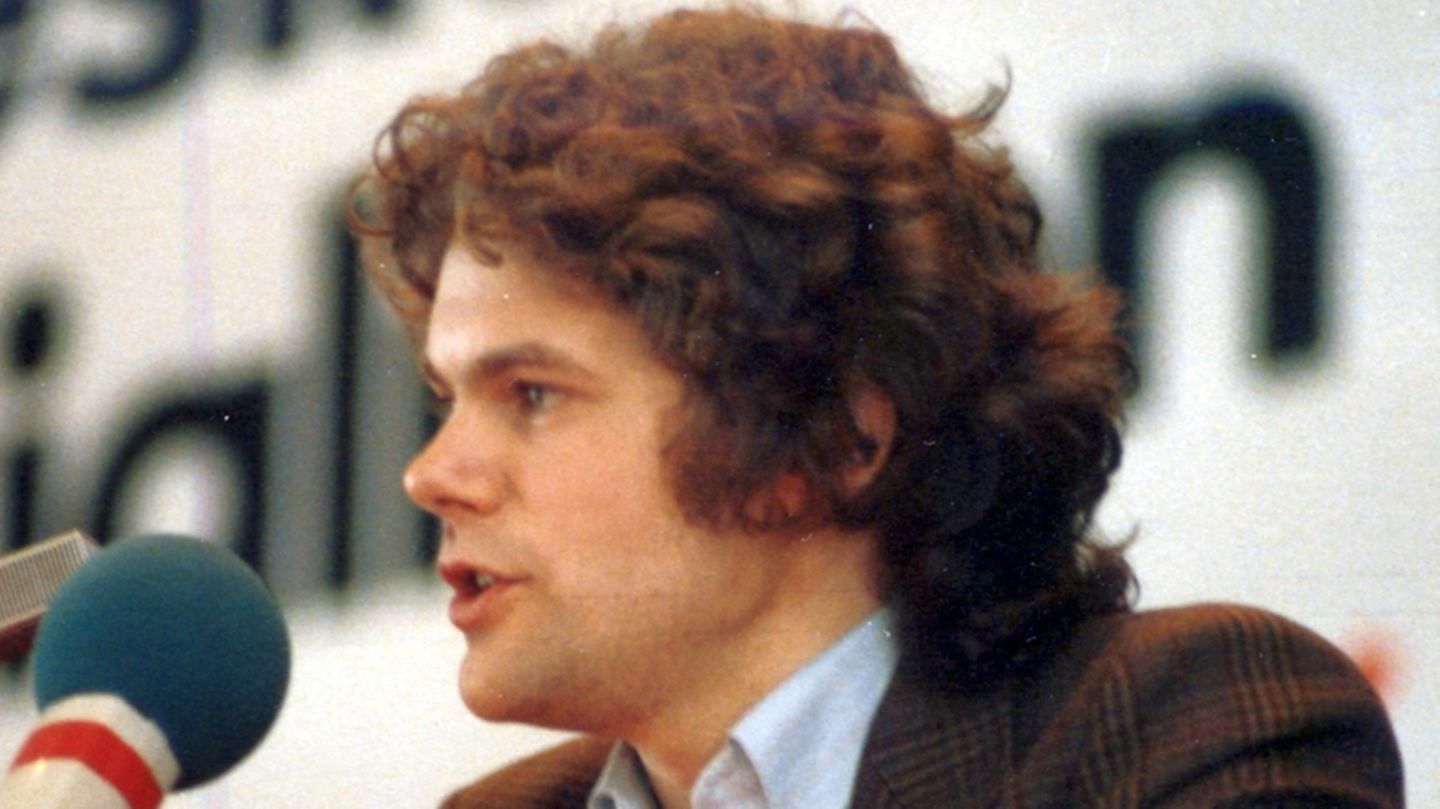

Wegen der umstrittenen Ostpolitik von Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) waren so viele Abgeordnete der Regierungsparteien SPD und FDP zur CDU/CSU-Fraktion übergelaufen, dass die Oppositionsfraktion so groß war wie die Regierungsfraktion. So konnte die Opposition sämtliche Gesetz blockieren. Am 22. September 1972 stellte Brandt schließlich die Vertrauensfrage – und verlor: nur 233 Abgeordnete sprachen ihm das Vertrauen aus, 248 stimmten gegen ihn. Das Ergebnis war allerdings von Brandt gewünscht: durch Neuwahlen wollte er die Patt-Situation zwischen Regierungskoalition und Opposition auflösen.

1982: Helmut Schmidt

Anders als Brandt wollte Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) sich trotz seiner zerrütteten Regierungskoalition aus SPD und FDP eine Regierungsmehrheit sichern. Vor allem der Nato-Doppelbeschluss hatte die Koalition belastet: Die Sowjetunion hatte in den 1970ern begonnen, ihre auf Westeuropa gerichteten atomaren Mittelstreckenraketen zu modernisieren. Die neuen SS20 gefährdeten in Schmidts Augen das strategische Gleichgewicht in Europa. Der Nato-Doppelbeschluss sah schließlich vor, zunächst mit der Sowjetunion über den Abbau der SS-20 zu verhandeln. Sollten die Gespräche binnen vier Jahren nicht erfolgreich sein, dann wollten die USA ebenfalls atomare Mittelstreckenraketen in Westeuropa stationieren – vor allem in der Bundesrepublik. Das fasste die Sowjetunion als Ultimatum auf und lehnte alle Verhandlungen ab.

Aber auch Schmidts wirtschaftspolitischer Kurs in Anbetracht von Wirtschaftskrise und steigender Arbeitslosigkeit sorgte für Streit zwischen SPD und FDP. Schmidt selbst stellte schließlich die Vertrauensfrage, über die der Bundestag am 5. Februar 1982 abstimmte: Von 493 abgegebenen Stimmen erhielt er 269. 226 Abgeordnete stimmten gegen ihn. Trotz dieses Sieges hielt Schmidts Regierung nur noch wenige Monate und zerbrach im September 1982.

1982: Helmut Kohl

Bundeskanzler Helmut Kohl hatte am 1. Oktober 1982 mit einem konstruktiven Misstrauensvotum seinen Vorgänger Helmut Schmidt zu Fall gebracht, als er selbst am 13. Dezember 1982 die Vertrauensfrage stellte. Sein Ziel war das selbe wie bei Brandt: Neuwahlen. Denn die Umfragewerte versprachen einen klaren Sieg von CDU und FDP. Über die Frage, ob Kohls Weg zu Neuwahlen verfassungsrechtlich in Ordnung sei, musste letztendlich das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Am Ende war es für Kohl ein voller Erfolg: Das BVG segnete seine Vertrauensfrage zwecks Neuwahlen schließlich ab – und er holte für die CDU mit 48,8 Prozent das zweitbeste Ergebnis seit 1957.

2001: Gerhard Schröder

Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) führte seit drei Jahren eine rot-grüne Koalition an, als er am 16. November 2001 dem Bundestag die Vertrauensfrage stellte – und für ein Novum sorgte: Zum ersten Mal verknüpfte ein Kanzler die Vertrauensfrage mit einer ganz konkreten Sachfrage. Die Bundesregierung wollte deutsche Soldaten im Rahmen der US-geführten Anti-Terror-Operation "Enduring Freedom" nach Afghanistan entsenden. Schröder selbst befürwortete die Entsendung genau wie die Oppositionsführer von CDU und FDP, doch in seiner Koalition regte sich Widerstand. Kurz vor der Abstimmung sah es knapp aus, am Ende stimmten von 662 Abgeordneten 336 mit "Ja" (zwei Stimmen mehr als die erforderliche absolute Mehrheit) und 326 mit "Nein".

2005: Gerhard Schröder

Ähnlich wie Willy Brandt und Helmut Kohl vor ihm, wollte Schröder 2005 die Vertrauensfrage stellen, um Neuwahlen herbeizuführen. Der Streit um Hartz IV hatte seine rot-grüne Koalition zerrüttet. Schröders Ankündigung der Vertrauensfrage sorgte für Irritationen und verfassungsrechtliche Debatten. Bei der Abstimmung am 1. Juli 2005 stimmten schließlich von den 595 Abgeordneten, die an der Abstimmung teilnahmen, 151 mit "Ja" und 296 mit "Nein". 148 enthielten sich. Damit war der Weg zu Neuwahlen frei. Am 18. September 2005 stimmten die Deutschen über einen neuen Bundestag ab – und wählten statt Schröder Angela Merkel ins Kanzleramt.

Quellen: "Bundeszentrale für politische Bildung" zur Vertrauensfrage, "Bpb.de" zur Vertrauensfrage Willy Brandt, "Bundestag.de" zur Vertrauensfrage Helmut Schmidt, "Bundestag.de" zur Vertrauensfrage Helmut Kohl, "Bundestag.de" zur Vertrauensfrage Schröder 2001, "Bundestag.de" zu Gerhard Schröders Vertrauensfrage 2005.