Prolog

Manchmal sind es die kleinen Dinge, welche die Welt am nachhaltigsten verändern. So wie am 9. Januar 2007. Es ist der Tag, als Steve Jobs die Bühne der Macworld-Konferenz in San Francisco betritt - wie immer gekleidet in Blue Jeans, Sneakern und schwarzem Pullover - und er der Öffentlichkeit zum ersten Mal das iPhone präsentiert. An jenem Tag präsentiert er nicht nur ein Telefon ohne Tasten. Jobs zeigt seine 135 Gramm schwere Vision einer Zukunft, in der das Internet in jede Hosentasche gelangt und in der sich komplizierte Dinge mit einem Fingertipp lösen lassen.

Was zu diesem Zeitpunkt niemand ahnt, nicht einmal der Apple-Gründer selbst: Es ist nur der Auftakt einer viel weitreichenderen Disruption. Denn sein volles Potenzial kann das iPhone noch gar nicht entfalten. Anfangs sind gerade einmal 16 Anwendungen vorinstalliert, die Steve Jobs handverlesen aufs iPhone gebracht hat. Darunter ein Taschenrechner, eine Wetter-App oder Googles Kartendienst Maps. Alle anderen Anbieter können nur Web-Apps, die abgespeckt im Browser laufen, auf das Gerät bringen.

Jobs hielt nichts davon, fremden Entwicklern die Tür zu seinem wichtigsten Produkt zu öffnen. Er hatte Angst, dass die Nutzer verwirrt werden oder dass möglicherweise sogar Viren auf die Telefone gelangen könnten, wie er kurz vor seinem Tod dem Biografen Walter Isaacson erzählt. Erst nach langer Überzeugungsarbeit seiner Mitarbeiter lenkt er schließlich ein.

Anderthalb Jahre später, am 10. Juli 2008, geht Apples Softwareladen App Store online. Und Jobs tritt eine Revolution los, die beinahe ausgefallen wäre.

Von Fischen und Furzen

An jenem Donnerstag wird das Smartphone zu dem Tausendsassa, als den wir es heute kennen. 500 Apps stehen zum Auftakt bereit, die am Startwochenende zehn Millionen Mal heruntergeladen werden. In den ersten drei Monaten knackt der Download-Zähler die 100-Millionen-Marke. Im April 2009 schließlich die Milliarde. Der App Store wird ein durchschlagender Erfolg. Und ein Geschäft, das sich niemand entgehen lassen will: Nach nur einem Jahr gibt es 50.000 Apps. Drei Monate später sind es bereits 85.000, die insgesamt zwei Milliarden Mal heruntergeladen werden.

Der App Store ist nicht nur für die Nutzer bequem, sondern auch für die Entwickler. Bis dahin hatten die Mobilfunkanbieter und Gerätehersteller meist die volle Kontrolle über die Software. Nun kann jeder Hobby-Programmierer aus seinem Schlafzimmer heraus die Welt verändern. Alles, was man braucht, ist eine Idee.

Und die, das zeigt sich schnell, muss nicht einmal besonders gut sein. Neben den üblichen Verdächtigen wie Facebook, Shazam oder Google Earth beherrscht in den ersten Wochen eine Anwendung namens "Koi Pond" die Download-Charts. Es ist quasi das Windows-Aquarium fürs iPhone. Startet man die App, blickt man aus der Vogelperspektive auf einen Teich, in dem ein Koi seine Runden dreht. Tippt man mit dem Finger auf das Display, verjagt man den Fisch. Schüttelt man das Telefon, regnet es Futterflocken. Eine simple Idee, die viel Geld in die Kassen spült.

Der Erfolg lockt Nachahmer an: Der Biersimulator "iBeer" wird zum Partygag, auch digitale Pupskissen erfreuen sich in den Anfangstagen großer Beliebtheit. Allein am 17. Dezember 2008 werden 14 neue Pups-Apps eingestellt.

Für Apple ist das eine neue Herausforderung: Auf der einen Seite lebt der Konzern von seinem Hochglanz-Image, auf der anderen Seite soll der App Store für alle Anbieter so attraktiv wie möglich sein. Am Ende entschließt sich der Konzern, jede App händisch zu kontrollieren. Das entfacht Diskussionen und Zensurvorwürfe, doch die Plattform bleibt deshalb weitgehend von Schadsoftware verschont.

Unerwartetes Milliardengeschäft

Im Herbst 2008 legt Google mit dem Play Store für das damals noch recht junge Android-System nach, Microsoft gar erst im Oktober 2010. Doch in puncto Auswahl und Qualität kann die Konkurrenz nicht mithalten. Der App Store wird in der frühen Phase zum entscheidenden Faktor für den Erfolg des iPhones. Mit dem eingängigen Slogan "There's an app for that" ("Dafür gibt es eine App") etabliert Apple sein Telefon als Plattform für alle Lebenslagen. Ob Kalorienzähler, Parkassistent oder Schneehöhen-App für Snowboarder - beinahe jede Branche entwickelt mindestens eine eigene App. Und bei jedem kostenpflichtigen Download kassiert Apple 30 Prozent mit, bis heute.

Die Kommission sei nicht zum Geldverdienen da, betonte Steve Jobs. Die 30 Prozent reichen lediglich, um die Plattform einigermaßen kostendeckend zu betreiben. Wie falsch er doch liegt. In den vergangenen zehn Jahren gab es weltweit 170 Milliarden (!) Downloads, für die Nutzer insgesamt 130 Milliarden US-Dollar (111,25 Milliarden Euro) ausgaben. Der App Store ist für Apple längst eine der wichtigsten Erlösquellen. Heute sind mehr als zwei Millionen Anwendungen im App Store verfügbar. Über 10.000 von ihnen haben mehr als eine Million Dollar in die Kassen gespült.

Games werden salonfähig

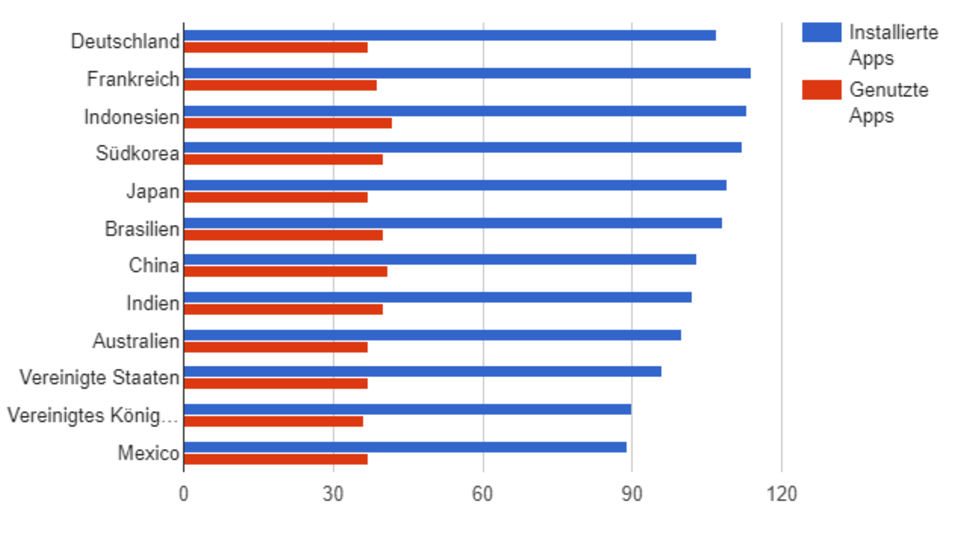

Auf jedem Smartphone befinden sich rund 100 der kleinen bunten Kacheln, hat der Branchendienst App Annie errechnet. 40 Prozent der Anwendungen werden einmal im Monat gestartet. Die Deutschen liegen damit gut im internationalen Durchschnitt: 107 Apps befinden sich auf deutschen Smartphones, 37 werden pro Monat gestartet.

Dominierten in den frühen Jahren soziale Netzwerke die Download-Charts, sind mittlerweile Games der globale Wachstumstreiber. Jeder dritte Download entfällt heute auf ein Spiel, 75 Prozent des Geldes landet bei den Spieleherstellern.

Davon profitiert unter anderem Denis Mikan, 43 Jahre, aus Wien. 2014 entwickelt er gemeinsam mit seinem Bruder Davor das Spiel "Blek" - und landet einen internationalen Hit. Die beiden bosnischen Brüder werden mit Preisen überschüttet, darunter auch mit dem renommierten Apple Design Award. 2017 wiederholen sie das Kunststück: Am 26. Oktober stellen sie "Frost" in den App Store, ein innovatives Puzzlespiel, in dem der Spieler einen Schwarm kleiner Partikel durch Wischen oder Fingerdrücken ins Ziel lenken muss. Es ist vor allem die wunderschöne Gestaltung, die das Knobelspiel von der Masse abhebt. 2018 werden sie erneut mit Apples Design Award prämiert.

Es ist das Ergebnis harter Arbeit. "Wir haben zweieinhalb Jahre zu viert an dem Spiel entwickelt", sagt Mikan dem stern, kurz nachdem er die Trophäe erhalten hat. Die Entwicklung kostete mehrere Hunderttausend Euro. Viel Geld für ein Projekt, von dem niemand vorher weiß, ob es ein Erfolg wird. "Es ist immer eine Wette. Du kannst nie sicher sein, ob es funktioniert, egal wie oft du testest." Doch die Geduld hat sich gelohnt: "Wir hatten alle Kosten in den ersten zwei Monaten wieder eingespielt", sagt Mikan stolz.

Berlin ist Deutschlands App-Drehscheibe

Mikan ist einer von insgesamt 1,5 Millionen Menschen, die in den vergangenen zehn Jahren in Europa einen Job in der App-Wirtschaft gefunden haben. Apple zufolge ist Großbritannien in Europa das Land mit den meisten Jobs in der Branche (291.000 Jobs), gefolgt von Deutschland (262.000 Jobs) und Frankreich (220.000 Jobs).

Europas App-Hauptstädte sind London, Paris und Amsterdam, in jeder der drei Metropolen arbeiten mindestens 100.000 Menschen im App-Business. Dazu zählen natürlich nicht nur Programmierer, sondern auch Übersetzer, Grafiker, Verkaufsangestellte oder Marketingverantwortliche. In Deutschland sind dem Konzern zufolge Berlin (71.000) und München (56.000) die einflussreichsten Städte in diesem Bereich. Städte wie Hamburg (20.000 Arbeitsplätze) und Frankfurt (19.000 Jobs) sind international vergleichsweise stark abgeschlagen.

Zu den bekanntesten Apps Made in Germany gehören N26 (Finanzen), Asana Rebel (Yoga) und Babbel (Sprachen lernen), aber auch Freeletics (Körpertraining) und Kitchen Stories (Kochrezepte). Sie alle haben den Schritt auf die internationale Bühne geschafft. Mit smarten Ideen - und meist mit etwas Glück. Denn zur Wahrheit gehört auch: Nur ein Bruchteil der insgesamt zwei Millionen Apps kann an der Spitze der Download-Charts stehen.

Apple hat seinem App Store im vergangenen Jahr einen Neuanstrich verpasst und setzt seitdem verstärkt auf redaktionelle Empfehlungen. Zudem wurde die populäre Spiele-Kategorie vom Rest abgetrennt, damit die anderen Apps mehr Aufmerksamkeit bekommen. Doch der Wettbewerb bleibt hart: Ohne prominente Platzierung werden die Nutzer nicht auf neue Anwendungen aufmerksam, was sich in niedrigeren Downloadzahlen und letztlich auch Umsätzen bemerkbar macht. "Vor allem beim ersten Spiel ist das eine große Herausforderung", sagt Denis Mikan. Als junge Firma bleibe einem dann nichts weiter übrig als Klinkenputzen, die richtigen Leute kennenzulernen und die Öffentlichkeit für sich zu gewinnen. Denn hinter all der Technologie stecken am Ende doch nur - Menschen.

"Apple ist für uns der relevantere Markt"

Menschen wie Verena Pausder. Die 39-jährige Berlinerin ist eine der bekanntesten deutschen Gründerinnen, die mit speziell für Kinder entwickelten Apps rund um den Globus erfolgreich ist. Ihre Firma Fox and Sheep entwickelt Anwendungen für beide große Plattformen. Doch obwohl Android weltweit den größeren Marktanteil hat - 2017 sorgte Google Play für 70 Prozent aller weltweiten Downloads, dabei ist es im Riesenmarkt China gar nicht verfügbar -, werden zwei Drittel der Einnahmen in Apples App Store erzielt, errechnete der Branchendienst App Annie.

"Apple-Nutzer sind eher bereit, für eine App Geld auszugeben, weil es nicht so viele Geräte gibt und man deswegen sicher sein kann, dass sie für das eigene Gerät optimiert ist. Apple achtet in seinem Review-Prozess sehr genau darauf", sagt Pausder im Gespräch mit dem stern (hier finden Sie das ganze Interview). "Bei Android gibt es Tausende Geräte. Deshalb kann man nie sicher sein, ob die App auch perfekt läuft, wenn man 3,49 Euro ausgibt." Bei Android müssen Entwickler wie sie deshalb auf ein anderes Geschäftsmodell setzen: "Der Markt funktioniert eher mit kostenlosen Apps, in denen man weitere Funktionen gegen Gebühr freischalten kann (In-App-Käufe). Deshalb ist iOS für uns der relevantere Markt."

Manche App ist mehr als ein Programm

Für Entwickler sind Apps ein Geschäft. Für die Nutzer ein Komfortgewinn oder Zeitvertreib. Für einige sind sie aber noch viel mehr. Es gibt Apps, die autistischen Kindern helfen, ihren Alltag zu strukturieren oder die Anrufe in Echtzeit in Text übersetzen, damit taube Menschen telefonieren können. Für Blinde oder Menschen mit Sehbeeinträchtigungen ist die App "Be my Eyes" ein echter Alltagshelfer: Mit ihr bekommen sie visuelle Unterstützung von Fremden. Startet man die App, wird ein sehender Freiwilliger angefordert, der eine Mitteilung erhält. Sobald dieser die Anfrage annimmt, bekommt er eine Echtzeit-Video-Verbindung zur Rückkamera des Smartphones - und kann so helfen, Objekte zu unterscheiden, das Ablaufdatum der Milch zu lesen oder Kleidung farblich zu sortieren. Auf diese Weise kann man mit wenig Aufwand Menschen am anderen Ende der Welt helfen.

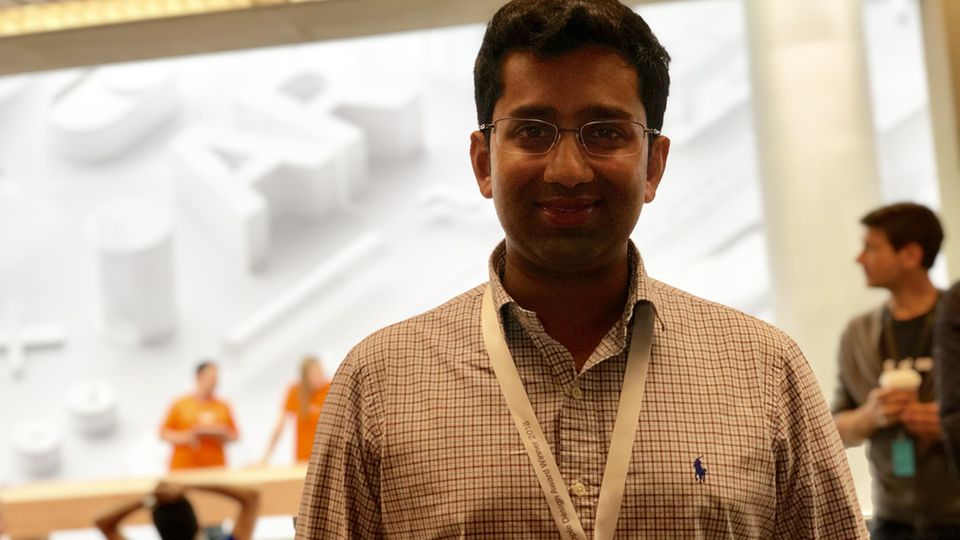

Und einige Apps retten sogar Leben. Der Standford-Absolvent Siddarth Satish entwickelte die iPad-App "Triton", die in einigen Operationssälen zur Berechnung von Blutverlusten eingesetzt wird. Mit Hilfe von Machine-Learning-Technologie und Computer Vision erkennt das Programm anhand von chirurgischen Schwämmen und Saugkanistern, die vor die Kamera gehalten werden, wie viel Blut ein Patient bei einer Operation verloren hat. "Es hat mich schockiert, wie viel moderne Technik in der Chirurgie zum Einsatz kommt und dass einige Bereiche dennoch nur mittelmäßig funktionieren", erklärt Satish. "Wir haben festgestellt, dass Ärzte meist anhand von Schätzungen entscheiden, ob ein Patient eine Bluttransfusion bekommt und wie viel Flüssigkeit er erhält. Es gab keine quantifizierbare Antwort. Dieses Problem wollten wir lösen."

Das Bemerkenswerte: Satish benötigt keine eigens entwickelte Hardware. Er nutzt ein handelsübliches iPad, wie es in Millionen Wohnzimmern herumliegt. Trotzdem ist die Genauigkeit der App so hoch, dass sie von der US-Arzneimittelbehörde als Medizingerät zugelassen wurde. "Im Moment werden mehr als 1000 Operationen pro Woche in den USA mit unserer Technik durchgeführt. Und wir wachsen sehr schnell, weil wir nicht nur ein simples Produkt verkaufen, sondern eine Lösung für ein echtes Problem", erklärt Satish. Und er plant schon den nächsten Schritt. "Operationssäle sind chaotische Umgebungen, deshalb werden ab und zu Tupfer im Patienten vergessen. Das kann zu schweren Infektionen führen. Das gehen wir als nächstes an."

Der Fall zeigt: Aus bestehenden Mitteln können mit etwas Hirnschmalz und Kreativität völlig neue Anwendungsszenarien entstehen. So wie Satish nur mit Software die traditionelle Medizinbranche alt aussehen lässt, wurde zuvor auch die Taxiwelt (Uber, MyTaxi), das Dating-Geschäft (Tinder), die Online-Kommunikation (Whatsapp oder das Profi-Tool Slack) oder die Musikbranche (Spotify) umgekrempelt. Man darf gespannt sein, welche Industrie als nächstes auf den Kopf gestellt wird.

Die Zukunft der Kachel

Analysten sehen jedenfalls eine rosarote Zukunft für das weltweite App-Business. Bis 2022 werden die Verbraucherausgaben im App Store 75,7 Milliarden US-Dollar pro Jahr erreichen, schätzen die Experten von App Annie. Das wäre eine 80-prozentige Steigerung gegenüber 2017 (42,5 Milliarden US-Dollar). Das liegt auch daran, dass das Smartphone trotz einer allmählich einsetzenden Marktsättigung die wichtigste Gerätekategorie bleiben wird.

Bislang waren Apps vor allem auf Displays beschränkt, man fand die Kacheln auf Smartphones und Tablets, im Fernseher, Auto und sogar am Handgelenk. Doch mit Sprachlautsprechern haben wir bereits die nächste Stufe erreicht. Wir befinden uns im Zeitalter der "conversation as a platform", wie es Microsoft-Chef Satya Nadella bereits im Frühjahr 2016 bezeichnete. Moderne Boxen können Aufgaben auf Zuruf erledigen: Hey Siri, stelle einen Wecker auf fünf Uhr. Alexa, ruf mir ein Taxi. Okay Google, schalte das Licht im Wohnzimmer aus. Im Markt der Sprachlautsprecher ist derzeit Amazon führend, die Echo-Familie beherrscht mehr als 15.000 Skills - so nennt der Hersteller seine Sprach-Apps. Apple dagegen hat den Markt mit dem HomePod gerade erst betreten, der Funktionsumfang der Siri-Box ist noch eingeschränkt.

Obwohl die Technik bei allen drei Herstellern noch nicht ausgereift ist, sind Sprachlautsprecher die Zukunft - glaubt jedenfalls Felix Schlegel. Der 16-Jährige ist Schüler eines Gymnasiums in Bochum und hat bereits eine eigene App entwickelt. Als das erste iPhone auf den Markt kam, ging er noch in den Kindergarten. Nun will er bei der nächsten Stufe der Apps mitmischen. Die Kategorie der Sprachlautsprecher findet er spannend: "Es läuft ab wie beim Start des App Store vor zehn Jahren: Zunächst wird unglaublich viel ausprobiert, es wird viele Quatsch-Anwendungen geben. Für Alexa gibt es etwa eine Schere-Stein-Papier-App. Wozu braucht man so etwas? Doch irgendwann werden die Apps schlauer, und dann bieten sie einen Mehrwert."

Andere glauben, dass "Augmented Reality" das nächste große Ding wird. Das heißt so viel wie “Erweiterte Realität” - und genau darum geht es: Die echte Welt mit virtuellen Dingen anzureichern. Das können kleine Monster sein, wie bei “Pokémon Go”. Oder das knallgelbe Sofa, das maßstabsgetreu aus dem digitalen Ikea-Katalog direkt in der eigenen Wohnung platziert wird - rein virtuell, versteht sich.

Noch ist die Technik auf Smartphones und Tablets beschränkt, die wir umständlich in die Luft halten. Doch in ein paar Jahren könnten smarte Brillen die Art und Weise, wie wir mit unserer Umwelt interagieren, völlig verändern. Die App hätte sich dann von der Kachel emanzipiert. Man müsste sie nicht einmal antippen. Sie wäre die ganze Zeit direkt vor unseren Augen.