Die Anführer der sudanesischen Armee und der mit ihnen rivalisierenden Paramilitärs haben einer siebentägigen Waffenruhe vom 4. bis 11. Mai zugestimmt. Das teilte das Außenministerium des Nachbarstaats Südsudan am Dienstag mit. Der Präsident des Südsudan, Salva Kiir, vermittelt seit einigen Tagen als Vertreter des nordostafrikanischen Regionalverbunds IGAD zwischen den beiden Konfliktparteien.

Verhandlungen sollen im benachbartem Südsudan stattfinden

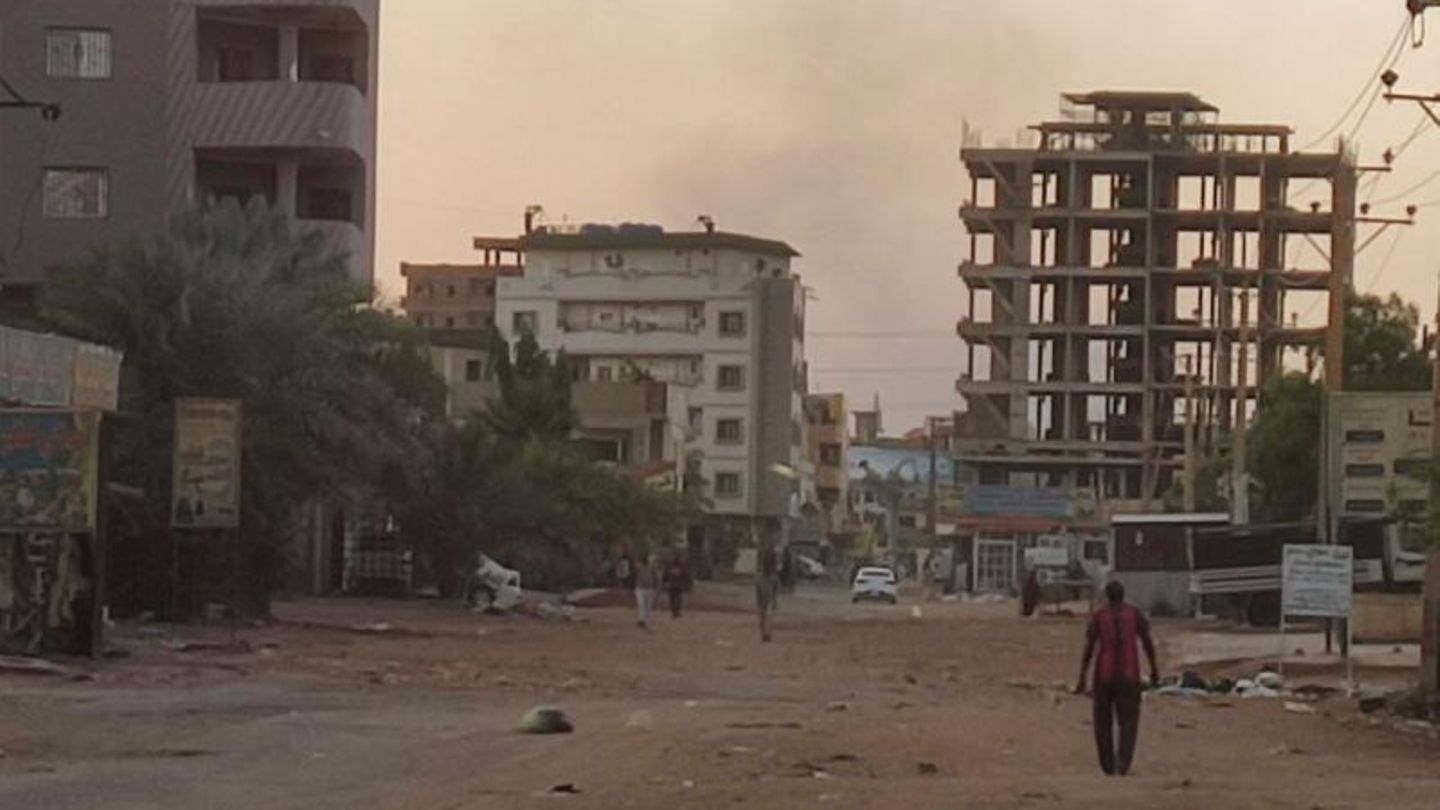

Im Sudan trägt De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan mithilfe der Streitkräfte einen Machtkampf gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo aus, der die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) anführt. Die beiden Generäle hatten die Führung des Landes mit rund 46 Millionen Einwohnern einst durch gemeinsame Militärcoups übernommen. Wegen Fragen der Machtverteilung kam es aber zum Zerwürfnis zwischen den beiden Lagern, das am 15. April in offene Kämpfe mündete und den Sudan in eine Krise stürzte.

Al-Burhan und Daglo hätten sich nun bereit erklärt, Vertreter für Verhandlungen zu benennen, die in der südsudanesischen Hauptstadt Juba stattfinden sollen. Ein Datum für den Beginn der Verhandlungen müsse noch gesetzt werden, teilte das Außenministerium im Südsudan mit. Die sich rapide verschlechternde humanitäre Situation mache eine Deeskalation des Konflikts zwingend erforderlich, hieß es. Der Sudan war schon vor der jüngsten Gewalt massiv auf internationale humanitäre Hilfe angewiesen.

UN spricht von 334.000 neuen Binnenflüchtlingen seit Konfliktbeginn

Seit Beginn des blutigen Konflikts sind bereits wiederholt Waffenruhen von bis zu 72 Stunden ausgehandelt worden, die jedoch immer wieder gebrochen wurden. Eine wirkliche Feuerpause wurde von beiden Seiten faktisch nicht eingehalten.

Das Gesundheitsministerium bezifferte die Zahl der Opfer durch die Kämpfe Ende vergangener Woche auf rund 530 Tote und gut 4600 Verletzte. Wegen der unübersichtlichen Lage im Sudan gehen Experten aber davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen deutlich höher liegen dürften.

Nach Angaben der UN-Organisation für Migration (IOM) sind seit Beginn der Gefechte mindestens 334.000 Menschen im Sudan zu Binnenflüchtlingen geworden. Schon vor dem aktuellen Konflikt gab es im Sudan durch frühere Kämpfe 3,7 Millionen Vertriebene.

Die Zahl der Flüchtlinge, die Zuflucht in Nachbarländern suchen, hat nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) die 100.000 überschritten. Viele kämen im Tschad, im Südsudan und in Ägypten an. Darunter seien Sudanesen, aber auch Flüchtlinge aus anderen Ländern, die im Sudan Zuflucht gefunden hatten. Das UNHCR richtet sich bei seinen Planungen darauf ein, dass bei anhaltenden Kämpfen mehr als 800.000 Menschen fliehen könnten. "Wir hoffen, dass es nicht dazu kommt", schrieb UNHCR-Chef Filippo Grandi am Montag auf Twitter.