Wenn Olaf Scholz einen Tag mit ausländische Freunden (oder solchen, die es werden sollen) verbringt, gibt es gerne mal Fischbrötchen. Wenn Emmanuel Macron empfängt, sieht das anders aus. Als der am Dienstag höchsten Besuch aus China bewirtete, kredenzte er seiner Smoothigkeit entsprechend neben Lamm und Käse aus der Region auch feinste Spirituosen. "Cognac-Diplomatie", so betitelte die Nachrichtenagentur AP das Treffen des französischen und chinesischen Präsidenten in den Pyrenäen auf 2100 Metern Höhe. Hoch schossen anschließend auch die Aktienkurse der Weinbrandhersteller. Immerhin. Denn außer einem halbgaren Versprechen Xi Jinpings, sich für Frieden einsetzen zu wollen, kam beim Mini-Gipfel nicht viel herum.

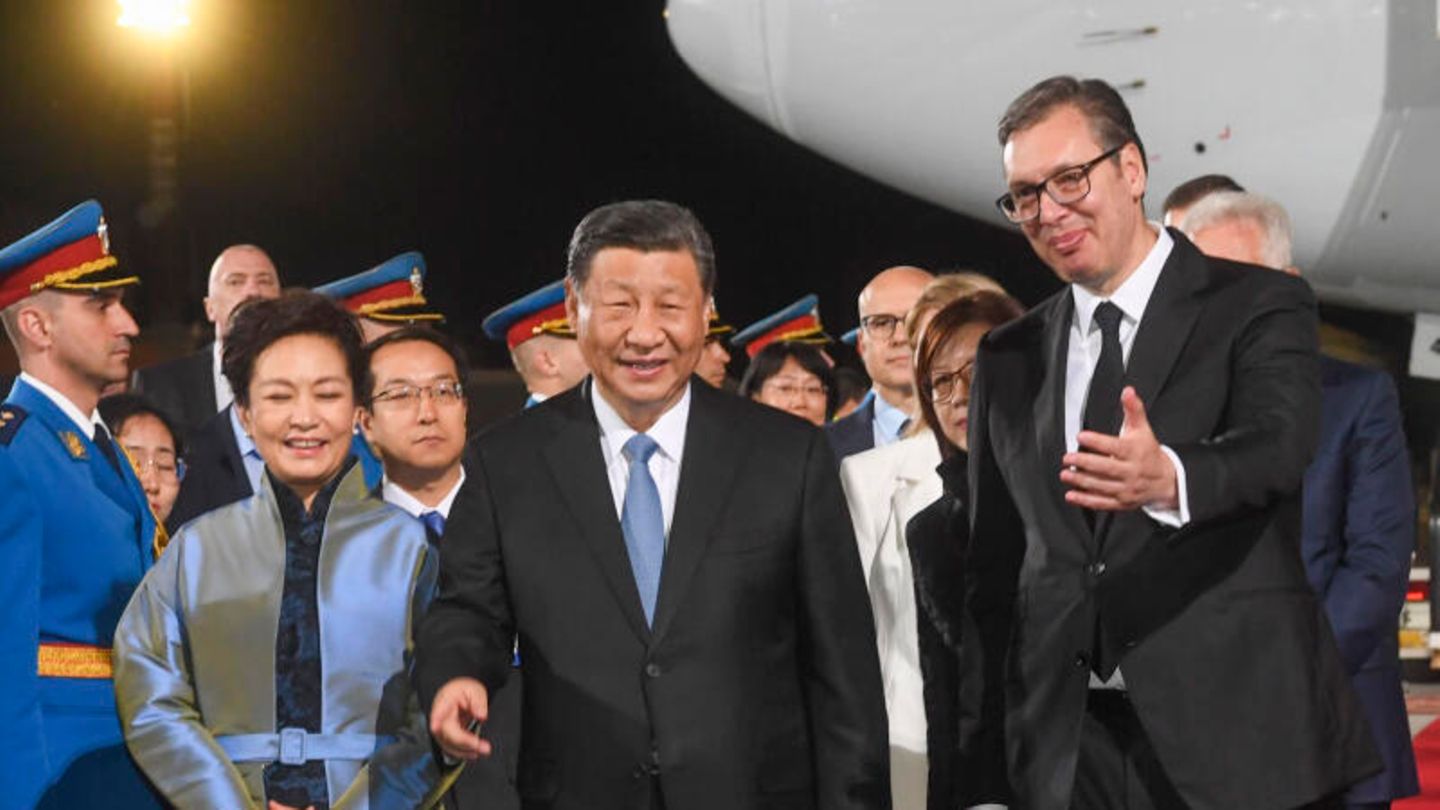

Wer nun glaubt, Scholz habe währenddessen schon mal die Currywurst in die Mikrowelle geschoben und das Kindl kaltgestellt, der wird enttäuscht sein. Denn der Kaiser, pardon Parteichef Xi, ließ Berlin auf seiner ersten Europareise seit Ausbruch der Coronapandemie links liegen, genau wie die anderen chinakritischen Europäer. Stattdessen ging es direkt weiter nach Serbien, am Mittwoch dann nach Ungarn. Der 25. Jahrestag der Bombardierung der chinesischen Botschaft in Belgrad und das 75-jährige Jubiläum der Beziehungen zwischen Peking und Budapest sind zwar symbolträchtig, aber im Grunde auch nur Vorwände.

Was hat es mit der doch sehr Autokratie-lastigen Reiseroute wirklich auf sich?

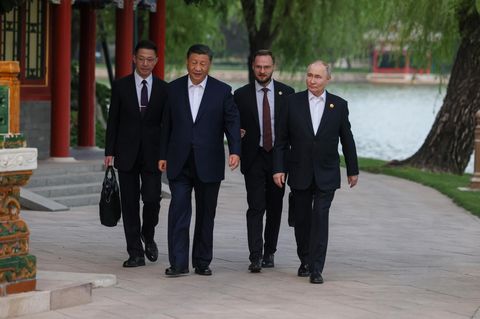

Flirt mit Moskau: Der Freund meines Freundes ist mein Freund

Es gibt einen vielleicht nicht sicht-, aber sehr wohl spürbaren Unterschied zwischen Höflichkeit und Herzlichkeit. Zwar würden die mächtigen Männer und Frauen in Rom, London und Berlin den zweit- oder vielleicht sogar mächtigsten Mann der Welt mit singenden Fanfaren begrüßen. Doch wäre das Lächeln der Gastgeber verkrampft, die Stimmung angespannt. In Budapest und Belgrad freuen sie sich dagegen wirklich, wenn der Chef der Kommunistischen Partei (KP) aufschlägt. Xi weiß eben, wer ihm bloß eine feuchte Hand hinstreckt – und wer für ihn die Arme ausbreitet.

Haben Gast und Gastgeber einen gemeinsamen Freund, ist die Chance für ein Match grundsätzlich gegeben. Und im Gegensatz zum Rest Europas scheuen sich Serbiens Präsident Aleksandar Vucic und Ungarns Regierungschef Viktor Orban nicht vor dem offenen Flirt mit Russland. Beide kritisierten die Milliardenhilfen für die Ukraine vehement und wiederholt, Orban blockierte die überlebenswichtigen Zahlungen gar über Monate. Damit haben sie nicht nur Punkte in Moskau, sondern auch in Peking gesammelt. Will heißen: Der Freund meines Freundes ist mein Freund. Ohnehin liegen Budapest und Belgrad ideologisch gesehen längst näher an Peking als an Brüssel.

Xi Jinping sucht sich unkompliziertere Freunde

Für Moskau ist die Freundschaft mit Peking inzwischen ein Must, für Peking ein Nice-to-have. Verlieren sich allmählich auch Ungarn und Serbien in derselben toxischen Allianz mit Fernost?

Xi kommt, um zu spalten. Der 70-Jährige wittert eine Chance, das ohnehin angeknackste Verhältnis zwischen den beiden Autokratien und Brüssel weiter zu erschüttern und sein China im besten Fall in die sich auftuende Lücke zu zwängen. Jeder Deal mit abtrünnigen Ost-Wessis schwächt die Nato und stärkt den "Globalen Süden" – als dessen Führungsmacht sich China versteht.

Hinzu kommt, dass Deutschland und Frankreich sich nicht nur als politische und wirtschaftliche Tonangeber, sondern auch als moralische Instanzen des Kontinents begreifen. Berlin bezeichnete Peking vergangenen Sommer erstmals offen als "System-Rivalen". Abkoppeln statt Verbrüdern, so die neue Stoßrichtung – im Einklang mit den USA. Die zuletzt aufbrausende Spionagedebatte half da so gar nicht.

Genau wie den mindestens ultrarechten Machthabern in Budapest und Belgrad geht auch der KP dieser penetrante Brüsseler Werte-Export gehörig auf die Nerven. Bröckelnde Demokratien wie Ungarn und zunehmend auch Serbien werden aus chinesischer Sicht deshalb immer attraktiver. Die haben weit weniger ethische Skrupel, sind anderen Autokratien gegenüber naturgemäß handzahmer. Eine weiße Weste gehört für Orban und Vucic nicht zur Kleiderordnung am Verhandlungstisch.

Ungarn und Serbien: rasant unterwegs auf Chinas "Neuer Seidenstraße"

Ein uneiniges Europa ist ein schwaches Europa. Und schon jetzt droht ein neuer Handelskrieg zwischen Peking und Brüssel. Seit Monaten überschwemmt China den europäischen Markt mit billigen, staatlich subventionierten Produkten, insbesondere Elektroautos. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen drohte schon mit dem "vollen Einsatz der handelspolitischen Schutzinstrumente". Um sich vor dem europäischen Isolationismus und Zöllen zu schützen, sei es für Peking "jetzt sehr wichtig, zumindest einen Teil ihrer Produktionsanlagen von China nach Europa zu verlagern, um innerhalb der Grenzen der Europäischen Union zu bleiben und zu produzieren", zitiert das Nachrichtenportal "Euronews" den Asienexperten Tamas Matura. Praktisch, dass die EU Serbien seit zwölf Jahren in Sachen Beitritt hinhält und Ungarn wohl am liebsten verstoßen würde.

Im Gegensatz zu anderen osteuropäischen Staaten wie Polen und Tschechien fahren Ungarn und Serbien weiter ungebremst und ohne Tempolimit auf der "Neuen Seidenstraße" – jenem gigantischen Wirtschafts- und Infrastrukturprojekt, mit dem sich China weltweiten Einfluss erkauft. In Serbien hat Peking bereits um die 20 Milliarden Dollar vor allem in Minen, Fabriken, und Straßen gepumpt. Ungarn war 2015 das erste EU-Mitglied, das sich der Seidenstraße geöffnet hat. In Zukunft sollen moderne, chinesische Züge zwischen Belgrad und Budapest rollen – auf von China bezahlten Schienen. Dass die demokratiemüden, aber investitionswilligen Abnehmer mittel- bis langfristig an Pekings Tropf hängen, scheint deren Machthaber wenig zu stören. Warum auch? Im Gegensatz zur EU vergibt China Kredite immerhin ohne Werte-Kombipaket.

Dafür verlangt Peking Loyalität. Oder einfacher: Gehorsam. "Taiwan ist China", erklärte Vucic zum Auftakt von Xis Besuch. Immerhin weigert sich Peking netterweise umgekehrt auch, die Unabhängigkeit des Kosovo anzuerkennen. Nachdem das geklärt war, unterzeichneten die Delegationen 28 Abkommen und eine "gemeinsame Erklärung zur Vertiefung und Stärkung der umfassenden strategischen Partnerschaft".

Einen ähnlichen Kniefall wünscht sich Xi sicher auch von Orban. Nur ist der bisher erfolgreich zweigleisig gefahren. Wahrscheinlich muss Xi deshalb mehr Zeit bei ihm an der Budapester Gulaschkanone verbringen. Zumindest mehr als am Pariser Buffet.

Quellen: "Politico"; "New York Times"; "Voice of America"; "Atlantic Council"; "The Diplomat"