Diese Argumente können Ihnen im Gespräch mit Rechten helfen. Wie Sie sich psychologisch darauf vorbereiten können, lesen Sie in diesem Text.

In der Büroküche diffamiert eine Kollegin in einem beifälligen Nebensatz geflüchtete Menschen. "Ich gehe jeden Tag arbeiten, die Flüchtlinge bekommen das Geld hinterhergeworfen", heißt es da zum Beispiel. Das Narrativ: Wir gegen die.

Dahinter können Vorurteile, Ängste oder schlicht Unsicherheit stecken. Wie verhält man sich in so einer Situation? Vorbereiten kann man sich kaum auf ein spontanes Gespräch. Doch man kann sich weiterbilden und informieren.

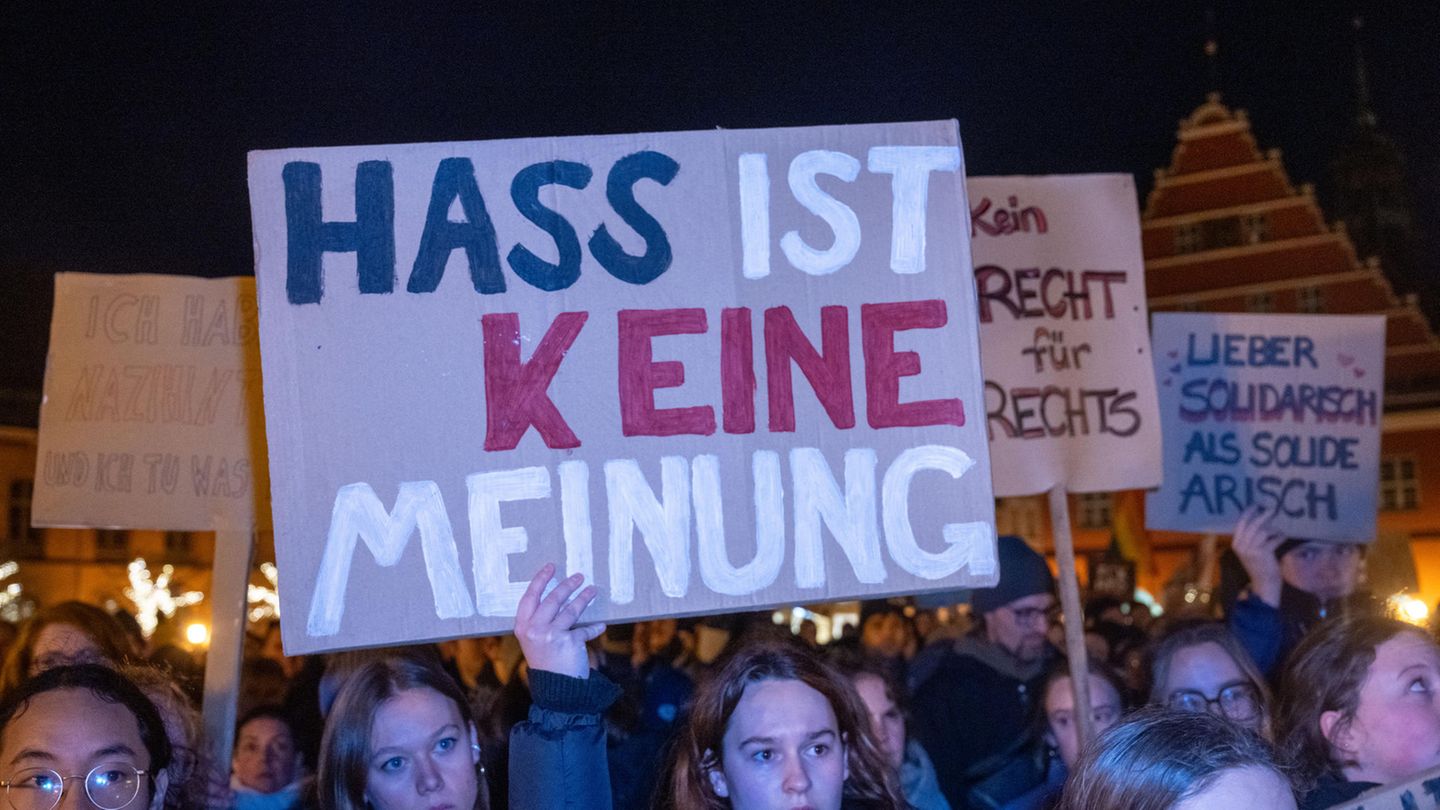

Das fordern auch Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind. Insbesondere seitdem das Recherchenetzwerk Correctiv aufgedeckt hat, dass Rechtsextreme und AfD-Politiker bei einem Geheimtreffen in Potsdam über die Zwangs-Vertreibung von Millionen Menschen mit Migrationshintergrund beraten haben sollen. Danach fand die Bestseller-Autorin von "Exit Racism", Tupoka Ogette, deutliche Worte bei Instagram: "Habt eure Fakten parat."

AfD schürt Vorurteile gegen Migrantinnen und Migranten

So anstrengend diese Gespräche sind: Rassismus und Vorurteile im unmittelbaren Umfeld anzusprechen, verändert die Haltung von Gesprächspartnern am stärksten. Das bestätigt ein Fachreferent der Bundeszentrale für politische Bildung im Gespräch mit dem stern: "Alle Studien zeigen, wenn man gegen Verschwörungsideologien oder Rassismus wirksam vorgehen will, funktioniert das am besten im Familien- oder Bekanntenkreis."

Fünf Thesen, denen Sie im Gespräch besonders häufig begegnen, und was Sie entgegnen können.

Behauptung 1: Migranten sind krimineller als Deutsche

Das lässt sich kaum nachweisen. Ein erster Blick in die Polizeiliche Kriminalstatistik von 2022 zeigt, dass nicht-deutsche Tatverdächtige überrepräsentiert sind. Doch die Zahlen bilden nicht das vollständige Bild ab. Nicht die Herkunft führt dazu, dass Menschen kriminell werden, sondern die sozialen Umstände, das zeigt die Forschung seit Jahren. Die meisten Menschen, die nach Deutschland kommen, begehen keine Straftaten.

Aus folgenden Gründen sind die Zahlen wenig aussagekräftig:

- Schiefer Vergleich: Die Statistik führt alle nicht-deutschen Tatverdächtigen auf die sich im Land aufhalten. Das heißt, unter den Tatverdächtigen sind auch Menschen, die ihren Wohnsitz gar nicht in Deutschland haben, wie Kriminelle, die vorsätzlich ins Land kommen, um hier Verbrechen wie Einbrüche zu begehen, oder auch Touristen und Pendler.

- Armutsrisiko: Wer finanziell schlechter gestellt ist oder in sozialen Brennpunkten wohnt, hat statistisch gesehen eine höhere Wahrscheinlichkeit, kriminell zu werden. Auch hier sind Migranten und insbesondere Geflüchtete überrepräsentiert.

- Viele junge Männer: Die größte Risikogruppe für Kriminalität sind junge Männer. Eben diese Gruppe ist vor allem unter Geflüchteten ebenfalls überrepräsentiert. Man müsste die Zahlen deshalb mit jungen Männern vergleichen, die in Deutschland in ähnlich schlechten Verhältnissen leben, anstatt mit der Gesamtbevölkerung. Darauf weist auch das BKA in seinem Bericht hin.

- Traumatisierung: Geflüchtete Menschen sind oft traumatisiert und schlecht sozial eingebunden, ihr Zugang zum Arbeitsmarkt ist eingeschränkt. Alles weitere Faktoren, die in jeder beliebigen Gruppe das Risiko erhöhen würden, kriminell zu werden.

- Racial Profiling und Diskriminierung: Die Polizeistudie im Auftrag des Bundesinnenministeriums 2023 zeigte, dass Diskriminierung auch innerhalb der Polizei thematisiert werden muss. Am präsentesten sind der Studie zufolge Vorurteile gegen Obdachlose und Muslime. Auch "Racial Profiling" (die verstärkte Kontrolle von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe) sei kein Randphänomen, schreiben die Autorinnen und Autoren.

Behauptung 2: Geflüchtete bekommen mehr Sozialleistungen als deutsche Staatsbürger

Das ist falsch. Personen im Asylverfahren haben Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Der Regelsatz liegt bei Alleinstehenden bei 410 Euro pro Monat. Anerkannte Flüchtlinge haben Anspruch auf Bürgergeld, das sind bei Alleinstehenden seit diesem Jahr 563 Euro monatlich. Nicht mehr und nicht weniger als deutsche Staatsbürger.

Die AfD schürt Vorurteile wie dieses auch gezielt durch ihr Wahlprogramm. Flucht wird als Problem dargestellt, das Deutschland bedroht. Forderungen wie das "Asylparadies Deutschland" zu schließen stacheln zusätzlich auf. Doch Deutschland ist kein "Asylparadies", das Asylrecht wurde von der Ampelkoalition zuletzt verschärft. Polizeibeamte haben beispielsweise mehr Rechte bei Durchsuchungen, die Abschiebehaft wurde verlängert.

"Was dahintersteckt ist der Gedanke, warum bekommt der mehr als ich?", so der Mitarbeiter der Bundeszentrale für politische Bildung im Gespräch mit dem stern. "Dem sollte man auf den Grund gehen und im Gespräch nachfragen: Geht es dir nicht gut?" Man könne auch an die Empathie appellieren und fragen: "Bist du wirklich sicher, dass Migranten in einer Aufnahmeeinrichtung, die aus einem bürgerkriegszerstörten Land kommen, mehr haben als du?"

Behauptung 3: Alle wollen nur nach Deutschland

Falsch. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat 2023 rund 325.000 Asylanträge erfasst. Das ist mehr als in den vergangenen Jahren und etwa halb so viel wie 2016. In Deutschland leben derzeit etwa 2,23 Millionen Menschen mit Fluchthintergrund.

Auch hier kommt es auf das Verhältnis an, die meisten Menschen wollen nicht oder schaffen es gar nicht bis in die Europäische Union. Laut UN-Flüchtlingshilfe waren Ende 2022 mehr als 108 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. 70 Prozent davon sind in die jeweiligen Nachbarländer geflohen, das sind häufig Entwicklungsländer.

Die meisten Geflüchteten leben in der Türkei und in Kolumbien. Dahinter folgt Deutschland. Dass die Türkei so viele Geflüchteten aufgenommen hat, liegt vor allem an der direkten Grenze zu Syrien und dem EU-Türkei-Pakt von 2016. Doch die meisten Menschen wollen in ihre Heimat zurück, berichtet unter anderem die UN-Flüchtlingshilfe (UNHCR). Zwischen 2012 und 2022 kehrten dem UNHCR zufolge vier Millionen Menschen in ihr Heimatland zurück, seitdem sind aber auch mehr auf der Flucht.

Behauptung 4: Deutschland wird überfremdet

Unklare Behauptung. 2022 lebten laut dem Statistischen Bundesamt etwa 20,2 Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland – viele davon sind hier geboren. "Wenn dieser Satz fällt, würde ich zurückfragen: Was heißt denn eigentlich Überfremdung? Denn ein Landwirt in Oberbayern hat mit jemandem aus dem Ruhrpott oder aus der Uckermark auch erst mal wenig gemeinsam", so der Experte der Bundeszentrale für politische Bildung.

In diesem Fall werden Migranten als Projektionsfläche für Unsicherheit, Fremdheit und Sorgen genutzt. Es gibt jedoch kein feststehendes "deutsches Volk", die Grenzen wurden über Jahrhunderte hinweg verschoben.

Die deutsche Geschichte ist geprägt von Einwanderung und Flucht, das spiegelt die Kultur und die Bevölkerung wieder. Auch deshalb gibt es das Asylrecht. "Migration hat die Gesellschaft dauernd verändert und 'uns' auch zu dem gemacht, was 'wir' heute sind", heißt es in einer Textsammlung von Pro Asyl. "Insofern haben wir alle einen 'Migrationshintergrund'."

Behauptung 5: Das sind keine "echten" Flüchtlinge

Positive Asylbescheide sind begründet. Was ist mit "echten Flüchtlingen" gemeint? Wenn man rechten Narrativen folgt, sollen das häufig sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge sein, denen vorgeworfen wird, auf Sozialleistungen aus zu sein.

Die meisten Geflüchteten in Deutschland kommen aus Syrien, der Ukraine und Afghanistan. Dort werden die Menschen seit Jahren mit Krieg, Verfolgung und Terror konfrontiert. Viele haben Familienmitglieder und Freunde verloren.

"Auch bei dieser Behauptung hilft, sie zu hinterfragen und an die Empathie zu appellieren", sagt der Extremismus-Experte der Bundeszentrale für politische Bildung. Eine Flucht ist teuer, aufwendig und endet nicht selten mit dem Tod. Doch selbst wer es nach Deutschland schafft, darf nicht immer bleiben. 2023 stimmte das BAMF knapp 52 Prozent der Asylanträgen zu. Wer einen Ablehnungsbescheid bekommt, muss das Land verlassen oder wird abgeschoben, wenn man nicht aus gutem Grund einen subsidiären Schutz bekommt, also vorerst in Deutschland bleiben darf.

Personen mit positivem Asylbescheid haben ein mehrstufiges Verfahren durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) durchlaufen. Danach erhalten Geflüchtete in der Regel eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre oder können sich um andere Aufenthaltstitel bemühen.

Weitere Quellen: Bundeszentrale für politische Bildung, Amadeu Antonion Stiftung, AfD, Uno Flüchtlingshilfe, Bundeskriminalamt, Bundeskriminalamt 2

Hinweis: Bei Behauptung 4 wurde ein Satz präzisiert.