Langsam steigt Heiner Geißler die Rathaustreppe hoch, im Foyer stehen schon die Kameras. Als er sie sieht, legt sich ein schelmisches Lächeln in sein faltiges Gesicht. "Ich bin von Natur aus ein anthropologischer Optimist", sagt er. Diese Eigenschaft ist wichtig. Denn die Aufgabe, vor der er steht, ist eigentlich unlösbar. Jedenfalls ist sie mit den herkömmlichen Mitteln der Politik nicht zu bewältigen.

Heiner Geißler ist nach Stuttgart gekommen, um Befürworter und Gegner eines der größten Bauprojekte in Europa zu versöhnen. Jetzt steht der 80-Jährige im Foyer des Rathauses, kurz vor einem Gespräch mit Vertretern des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21. Geißler gibt sich leger wie immer. Er trägt ein blaues, knitterndes Leinensakko, darunter einen schwarzen Rolli. Die Schultern fallen nach vorn, doch manchmal hebt Geißler blitzschnell den Kopf und nimmt seine Gesprächspartner fest in den Blick. Wenn sie zu leise sprechen, verstärken die Hörgeräte in seinen Ohren die Stimmen.

Einen Durchbruch wird er an diesem Abend nicht erreichen. Wie sollte er auch. Die Gegner fordern einen Bau- und Ausschreibungsstopp, bevor sie in offizielle Schlichtungsgespräche einwilligen. Genau den hat Bahn-Chef Rüdiger Grube am Vorabend aber ausgeschlossen. Doch Geißler entmutigt das nicht. Das spüren auch seine Gesprächspartner. "Der will es wissen. Der schmeißt nicht hin", sagen sie in der Landesregierung. "Der braucht die Action", sagt einer, der ihn schon lange kennt. Das ganz große Rad. Die Krönung einer langen Politkarriere.

Jetzt gilt es für Geißler

Für Freitagmorgen peilt Geißler die Schlichtung an. Selten hat ein Ruheständler so viel Macht besessen. Er kann den Bürgeraufstand verhindern und den Stadtfrieden wiederherstellen. Er kann die CDU, deren Mitglied er immer noch ist, vor dem Machtverlust in Baden-Württemberg retten - und damit letztlich auch Angela Merkel, die sich dem Projekt Stuttgart 21 verschrieben hat. Er kann aber auch den Ruf eines Großkonzerns, der Bahn, ruinieren und eine jahrzehntelang herrschende Politikerkaste bloßstellen. Und es gibt keinen, der ihn kontrollieren kann. Das ist es, was den Spitzen von CDU, FDP und Bahn gerade schmerzlich dämmert.

"Der hat seinen eigenen Kopf", sagt ein Landesminister. "Ich weiß nicht, welches Spiel er da spielt." Es schwingt Unsicherheit mit in diesen Worten. Das Gefühl, dass die Rettung auch ihren Preis hat: Macht- und Kontrollverlust. Der Ministerpräsident hat die Landesvater-Rolle abgegeben, er ist jetzt nur noch Partei. Die CDU, die das Land seit Anbeginn regiert, ist jetzt abhängig von einem 80-Jährigen. "Die haben nicht geahnt, auf was sie sich bei ihm einlassen", sagt ein Geißler-Freund. Sie haben einen Geist gerufen, den sie so schnell nicht mehr loswerden.

P. S.: Wie stehen Sie zu den Vermittlungsbemühungen in Stuttgart? Diskutieren Sie mit uns auf Facebook!

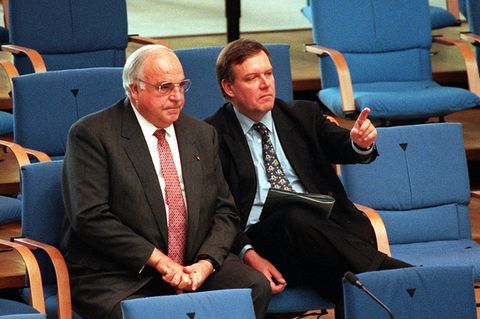

Dabei hätte man es wissen können. Denn Heiner Geißler ist absolut angstfrei. Zwölf Jahre lang war er CDU-Generalsekretär. Er hat sich mit der Bevölkerung angelegt, als es um den Nato-Doppelbeschluss ging. Er hat sich mit Helmut Kohl angelegt, bis der ihn 1989 fallen ließ. Als Familienminister hat er den Kündigungsschutz von Schwangeren gegen die versammelte Wirtschaftslobby durchgeboxt. Heute kritisiert er den Kapitalismus, wenn er vor CDU-Leuten redet. Und wenn er vor Attac-Mitgliedern redet, kritisiert er den Antikapitalismus.

Ein Wegbegleiter beschreibt ihn als "jesuitisch geschult": dialektisch denken, Gegenargumente einbauen - "dann marschiert er". Er führt ein Büro mit drei Mitarbeitern, schreibt Bücher, hält drei Reden pro Woche, von der "politischen Botschaft des Evangeliums" bis zum Thema "Gelassenheit und Mut". Er beherrscht iPhone und Notebook und schreibt Mails aus dem Zug. Sogar klettern kann er noch. Sein Terminkalender war schon Monate im Voraus ausgebucht - auch ohne Stuttgart 21.

Am Dienstag vor neun Tagen kommt der Anruf aus der Regierungszentrale. Ob er bereit sei, in Stuttgart zu schlichten? Am anderen Ende der Leitung spricht ein Mann in Not: Stefan Mappus, der Ministerpräsident, muss am nächsten Tag im Landtag eine Regierungserklärung abgeben. Er braucht einen Befreiungsschlag. In der Landesregierung erzählen sie, dass sie vorher schon Joachim Gauck, Kurt Biedenkopf und Roman Herzog gefragt haben. Keiner wollte.

Mappus letzte Chance

Geißler ist ihre letzte Chance. Und weil seine Benennung eine Idee der Grünen war, werden die ihn nicht ablehnen können. Doch Geißler nennt Bedingungen. Er will Einsicht in alle Unterlagen und eine Friedenspflicht während der Gespräche. Mappus willigt ein. Am Mittwoch verkündet er die Personalie und schwärmt vom "hohen Ansehen" Geißlers. "Ich bin überzeugt, dass es ihm gelingen wird, einen guten Gesprächsfaden zu knüpfen." Jetzt ist Geißlers Schicksal auch mit seinem verbunden.

Es dauert nur einen Tag, bis Mappus die Kontrolle über seinen Schlichter verliert. Am Donnerstagnachmittag betritt Geißler den Landtag. Er trifft sich erst mit Grünen-Fraktionschef Winfried Kretschmann, dann mit Mappus. Um halb fünf trifft er seine erste Entscheidung: Er will eine Pressekonferenz geben. Und zwar im Bahnhof. In einer halben Stunde. Die Beamten sind entsetzt. Der Bahnhof ist laut, unübersichtlich und voller Chaoten. Aber Geißler will das Symbol. Widerspruch zwecklos. Acht Kamerateams, Dutzende Reporter, Polizisten, Demonstranten und Schaulustige drängeln sich in der Schalterhalle des Hauptbahnhofs, die große Bahnhofsuhr zeigt 17 Uhr. Da erscheint Geißler. Er fährt mit der Rolltreppe rauf, einen kleinen Zettel mit Stichworten in der Hand. Die Stuttgarter klatschen.

"Gespräche ohne Vorbedingungen" steht auf dem Zettel. Alle Fakten sollen auf den Tisch, alles, was strittig ist, überprüft werden. Aber das Wort, das diesen Bahnhof elektrisiert, heißt: Bau- und Vergabestopp. Es ist genau die Forderung, die alle Gegner des Projekts eint. Und jetzt hat Geißler sie sich zu eigen gemacht, da gibt es nichts falsch zu verstehen. Mappus und Grube seien einverstanden, sagt er. Und nur für den Fall, dass es da noch Zweifel gibt, schiebt er nach: "Wenn da einer nicht mitmacht, dann ist die Veranstaltung beendet." Das ist sein Druckmittel.

Die Emissäre der Landesregierung telefonieren besorgt in ihre Ministerien. "Baustopp!", "Vergabestopp!" Ist Mappus wirklich eingeknickt? Hat er nicht noch am Vortag gesagt, ein Baustopp komme für ihn nicht infrage?

Über das, was in der folgenden Stunde passiert, gibt es zwei Versionen. Die Geißler-freundliche geht so: Mappus und Grube haben in der Tat zugesagt, die Bauarbeiten während der Schlichtung ruhen zu lassen. Doch als die Nachricht draußen ist, ist die Wut der eigenen Leute so groß, dass sie dementieren müssen. In der regierungsfreundlichen Variante ist von einem Geißler die Rede, der entweder nicht ganz auf der Höhe ist. Oder einfach nur besonders ausgebufft, einer, der das Risiko liebt und ausprobiert, was passiert, wenn er den Baustopp öffentlich zum Konsens erklärt. Es hätte ja funktionieren können.

Fakt ist, dass Mappus eine Stunde später dementiert. In der offiziellen Pressemitteilung sprechen Mappus und Grube am Abend von einer "etwas missverständlichen" Formulierung Geißlers. Das ist zumindest die Formel, die den Eklat zukleistern soll.

Der Messias von Stuttgart

Aber diese eine Stunde lang, bis zum Dementi, gilt der Baustopp in Stuttgart, er spricht sich schnell rum. Nach seiner Pressekonferenz geht Geißler in den Schlosspark. Er will sich die Baustelle ansehen, den Ort, an dem vor zwei Wochen noch die Wasserwerfer spritzten. Die Sonne scheint, der Park ist wie immer voller Demonstranten. Als sie Geißler sehen, klatschen sie. Viele folgen ihm, einige sprechen ihn an, manche wollen ihn anfassen. Der Pulk wird größer. Es sieht ein bisschen so aus, als sei der Messias in Stuttgart. Eine Frau stellt sich vor ihn. "In die Politik habe ich kein Vertrauen", sagt sie. "Aber in Sie."

Es ist dieses Vertrauen, das Geißler jetzt braucht. Schließlich soll er stellvertretend für alle Baden-Württemberger das Projekt prüfen. Man spürt es am Dienstagabend, beim Treffen mit den Gegnern im Rathaus. Hinter Geißler liegt ein langer Tag. Ein Termin jagte den nächsten. Im Landtag hat er bereits mit der Unionsfraktion gesprochen. Bevor er sich setzt, bittet er um einen Kaffee, und er hat Hunger. "Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen."

Er bekommt Teegebäck, dann bietet jemand belegte Brötchen an. Geißler wählt die Kekse. Sie verhätscheln ihn, sie mögen ihn, die Gegner von Stuttgart 21. Nach dem Gespräch schwärmt der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Peter Conradi: "Die Teilnehmer hatten großen Respekt vor ihm."

Was Geißler an Vertrauen bei den Projektgegnern gewonnen hat, das hat er bei den Projektträgern verspielt. Bei der Bahn sprechen sie von "massiven Irritationen". So hat Geißler in der Schalterhalle von einem Telefonat mit Grube und dessen Einverständnis zum Baustopp berichtet. Bei der Bahn sagen sie, er habe sich nur Grubes Telefonnummer besorgt. Oder am Montagmorgen: Geißler erzählt im ZDF von einem dreistündigen Gespräch mit Grube und dass die Bahn jetzt prüfe, ob sie die Arbeiten an den Grundwasserpumpen unterbrechen könne. Bei der Bahn sagen sie, das Telefonat sei viel kürzer gewesen, und Hoffnungen habe Grube Geißler auch keine gemacht.

Trotz der vielen Irritationen und Unklarheiten: Inzwischen hat Geißler etliche Hürden aus dem Weg geräumt. In seinem Umfeld heißt es, die Bahn sei bereit, Aufträge im Wert von 1 Mrd. Euro erst Ende November zu vergeben. Auch der Bahnhofsvorplatz soll bis dahin unangetastet bleiben. Helfen könnte auch ein neues Wort, das Geißler erfunden hat. "Ich will den psychopathologisch aufgeladenen Begriff des Baustopps nicht mehr benutzen", sagt er. Er spricht nun von "Bauunterbrechung", weil es die Möglichkeit der Wiederaufnahme beinhaltet.

Arbeit rund um die Uhr

Wenn alles nach Plan läuft, wird Geißler bis Ende November rund um die Uhr arbeiten. Er soll einen Stab von zehn Mitarbeitern bekommen, darunter Wirtschaftsprüfer, die von beiden Seiten akzeptiert sind. Gemeinsam sollen sie Tausende Seiten Akten durcharbeiten, auch die geheimen. Dann wird sich zeigen, ob die Kosten geschönt sind oder der Nutzen überschätzt. Dann wird Geißler ein Votum abgeben. Es wird nicht bindend sein, aber wichtig. Je glaubwürdiger er bleibt, desto mächtiger ist sein Wort. Es ist auch die Angst vor diesem Votum, die so manchen versteckten Angriff auf Geißler erklärt.

Geißler weiß, dass er sich in einem Haifischbecken befindet, und hat daraus eine erste Lehre gezogen. Er führt jetzt jedes Gespräch unter Zeugen, ein Mitarbeiter protokolliert. Nicht dass sie ihn wieder als verwirrt oder senil darstellen. Geißler will nicht Spielball sein. Er will das Spiel bestimmen.

Gefunden in der Financial Times Deutschland

P. S.: Wie stehen Sie zu den Vermittlungsbemühungen in Stuttgart? Diskutieren Sie mit uns auf Facebook!