Horst Köhler sucht erst einmal seine Brille, dann kann es losgehen. Der Bundespräsident hat im Schloss Bellevue an diesem Abend einen besonderen Gast, aber er wirkt zerstreut. Im Nebenraum wollte er Kofi Annan, den früheren Uno-Generalsekretär, zum "Mittagessen" bitten, dabei wartet ein festliches Dinner.

Die Rede beginnt etwas steif. Köhler spricht über das "besondere Anliegen", über die Ehrung des Friedensnobelpreisträgers mit der höchsten Stufe des Bundesverdienstordens für Menschen, die nicht Staatsoberhäupter sind. Plötzlich verlässt der Präsident den Redetext. Annan sei doch vor Kurzem 70 geworden, und nun solle ihm der Saal ein Ständchen bringen. Und dann singt Köhler los, "Viel Glück und viel Segen ...", ganz spontan, und die Festgäste stimmen zaghaft ein. Es sind solche Gesten, die dem immer noch ungelenk wirkenden Köhler die Herzen zufliegen lassen. Seit vier Jahren ist er im Amt und mit Abstand der beliebteste Politiker des Landes. Würde er direkt gewählt, was Köhler selbst einmal vorgeschlagen hat, die Wiederwahl wäre ihm sicher.

Trotzdem gärt seit ein paar Wochen eine Diskussion um seine zweite Amtszeit. In Berlin scheinen die Verantwortlichen längst nicht so einig wie das Volk, dass Köhler die Idealbesetzung für den Posten ist. Die CDU will, die FDP will auch, die Grünen wollen warten, die CSU verlangt gar Bekenntnisse, und die SPD ist uneins - die Führung neigt zu Köhler, aber die Partei verlangt ein Zeichen der Eigenständigkeit und überlegt gerade öffentlich, erneut mit Gesine Schwan, ihrer Kandidatin vom letzten Mal, ins Rennen zu gehen. "Es stünde der SPD gut an, wenn sie die Partei wäre, die die erste Frau ins höchste Amt bringt", sagt SPD-Vizechefin Andrea Nahles.

Köhler selbst schweigt noch

Nichts ist sicher, kein Automatismus, so die Botschaft - doch am Ende ist alles nur Taktik, keiner zweifelt ernsthaft an der Wiederwahl. Der Bundespräsident selbst schweigt noch. Vielleicht ist diese Kluft zwischen öffentlicher Meinung und Berliner Betrieb nur die logische Konsequenz von Köhlers Amtszeit. Denn so beliebt er war, die große Politik wurde nie mit ihm warm - und so kann man nach vier Jahren auch schwer sagen, wer Köhler eigentlich war, was ihn auszeichnete - außer der Tatsache, dass er irgendwie anders war. Anders, das war er von Anbeginn.

Köhler kam als Seiteneinsteiger in die Politik. Er war zwar Redenschreiber, Spitzenbeamter und Staatssekretär, aber danach auch Sparkassenpräsident, Chef der Osteuropabank und des Internationalen Währungsfonds (IWF). Als ihn die Oppositionsführerin Angela Merkel Anfang 2004 als Kandidaten für das höchste Staatsamt zurück nach Deutschland holt, hat er wenig Ahnung vom politischen Betrieb der Ära Gerhard Schröder. Für Rot-Grün gilt er als Menetekel der drohenden Herrschaft von Schwarz-Gelb, für Merkel und Guido Westerwelle ist er die Vorhut des Machtwechsels. Es wird knapp: Köhler erhält im ersten Wahlgang nur eine Stimme mehr, als für die absolute Mehrheit erforderlich ist.

Ein Seiteneinsteiger, der es geschafft hat

Der Neue muss sich seinen Platz erst suchen. "Im Berliner Betrieb hatten alle Angst, dass er sich verhaspelt", erinnert sich der Duisburger Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte an die Anfänge. Und so lobt Köhler erst mal Gerhard Schröder, um ihn gegen die Linken in der SPD zu stärken. Und macht sich unverhohlen für eine Koalition aus Union und FDP stark. Er ist ein Überzeugungstäter. Beim Jobgipfel 2005 zwischen Merkel und Schröder mischt er sich mit Detailvorschlägen ein, die einem Präsidenten eigentlich nicht zustehen.

Im Volk kommt das gut an. Schon wenige Monate nach der Amtsübernahme ist er so beliebt wie sein Vorgänger Johannes Rau in seinen besten Zeiten. "Er ist ein Seiteneinsteiger, der es geschafft hat", sagt Korte, "und er wirkt, als gehöre er nicht zu den Politikern." Wenn er durchs Land reist, begleitet von eitlen Ministerpräsidenten, die ihre Region wie einen persönlichen Besitz darstellen, fällt er als unprätentiöser Zuhörer auf. "Vielleicht merken die Leute, dass ich keiner bin, der anderen etwas vormachen kann", sagt Köhler über sich selbst.

Finanzmärkte hätten sich zu einem "Monster" entwickelt

Er mischt sich von Anfang an ins politische Geschehen ein, mehr als üblich - und nervt damit die Akteure in Berlin. "Wir können uns kein verlorenes Jahr mehr leisten", warnt er bereits in seiner Antrittsrede im Juli 2004. Immer wieder mahnt er Reformen an, fordert "eine Vorfahrtsregel für Arbeit", wünscht sich ein "Land der Ideen". Und ist doch immer wieder volksnah: Als die Regierung Schröder erwägt, den 3. Oktober als Feiertag abzuschaffen, um das Wachstum anzukurbeln, meldet sich Köhler sofort zu Wort und sagt, was er davon hält: nichts. "Deutschland muss sich für seine Wettbewerbsfähigkeit stärker ins Zeug legen", fordert er dennoch Ende des vergangenen Jahres in einem seiner Interviews, die nicht selten eine Überraschung parat haben und meistens für Unruhe sorgen. Jetzt klagt Köhler gar im stern, die Finanzmärkte hätten sich zu einem "Monster" entwickelt, das an die Leine gelegt werden müsse.

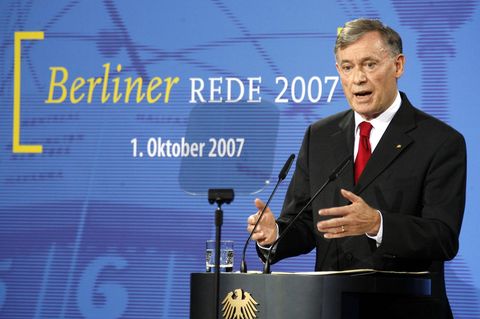

Köhler setzt Globalisierung nämlich nicht mit dem Abbau sozialer Rechte gleich. Er wirbt für einen Sozialstaat, "der in das Können seiner Bürger investiert". Mehr Bildung, mehr Investitionen, das sind seine beiden Hauptthemen geworden. "Er ist ein Ökonom, der das Soziale nicht vergisst, aber der weiß, dass nur Wettbewerbsfähigkeit das Soziale ermöglicht", sagt der Ökonom Joachim Starbatty, ein langjähriger Weggefährte aus Tübingen. Für Köhlers letzte "Berliner Rede", eine Analyse der Globalisierung, gab es viel Lob. Köhler sei der "erste Globalisierungspräsident", sagt Politikwissenschaftler Korte.

Wird Köhler wieder querschießen?

Tief ins Gedächtnis der Bundesbürger gräbt sich Köhler vor allem im Sommer 2005. Nach der Niederlage der SPD in Nordrhein-Westfalen entschließt sich Gerhard Schröder zu Neuwahlen. Köhler muss den Bundestag auflösen. Was wird er tun? Wieder einmal querschießen? Oder Merkel den Weg ins Kanzleramt bereiten?

Ende Juli verkündet der Bundespräsident schließlich mit aschfahlem Gesicht die Auflösung des Bundestags. Die Anspannung ist ihm anzumerken, zwei Monate hat er mit sich gerungen. Er allein darf entscheiden. 18 Millionen Zuschauer verfolgen seinen Auftritt. Düster sagt er Sätze, die klingen, als stünde das Land vor dem Untergang: "Unsere Zukunft und die unserer Kinder steht auf dem Spiel. Millionen von Menschen sind arbeitslos, viele seit Jahren. Die Haushalte des Bundes und der Länder sind in einer nie da gewesenen kritischen Lage. Die bestehende föderale Ordnung ist überholt." Deshalb sei dem Wohl des Volkes mit Neuwahlen am besten gedient.

Große Koalition statt Revolution

Statt der Revolution, die man nach diesen Sätzen erwartet hätte, kommt die Große Koalition. Aus der Radikalreformerin Merkel wird bald die Wohlfühlkanzlerin, deren Politik durch allzu scharf formulierte Forderungen nach Veränderungen eher gestört wird. Durchlavieren statt durchregieren. Wo ist da Platz für Horst Köhler?

Der Bundespräsident tut sich bis heute schwer mit dem politischen Wechsel. "Mehr Reformehrgeiz" wünsche er sich, hat Köhler der Koalition zum Jahreswechsel noch einmal bedeutet, doch für viele klingen die Reformappelle inzwischen wie ein müdes Ritual. "Ich finde es richtig, dass er daran erinnert", sagte dagegen Starbatty, "denn für Merkel steht nur noch im Vordergrund, dass sie wiedergewählt wird."

Köhler ist unbequem

Köhler, der Außenseiter, der 2004 ein Buch schrieb mit dem Titel "Offen will ich sein und notfalls unbequem", nutzt den schmalen Spielraum, der ihm bleibt, zumindest manchmal unbequem zu sein. Ende 2006 weigert er sich zweimal, schlampig gemachte Gesetze zu unterschreiben. Die Privatisierung der Flugsicherung wird von ihm gestoppt, das Verbraucherschutzgesetz muss nachgebessert werden, weil es die Föderalismusreform nur mangelhaft berücksichtigt. Und er sucht sich ein Thema, mit dem er sich profilieren kann: Afrika. Mehrmals besucht er den Kontinent, nimmt sich Zeit, trifft sich mit Annan und Bono, macht Druck in Berlin - und zeigt, dass ihm Afrika ein wirkliches Anliegen ist. "Sie haben Afrika umarmt", lobt ihn der Ghanaer Annan, der Köhler aus seiner Zeit beim IWF auch privat kennt.

Doch auch Horst Köhler will wiedergewählt werden. Seine kritischen Anmerkungen sind seltener geworden. Er redet zum Jahrestag der Bücherverbrennungen, bei der amerikanischen Handwerkskammer, über den Halberstädter Domschatz, vor Sportlern, ehrt Karl-Heinz Böhm. Er ist überall da, wo Gutes gelobt werden muss, wo sich die Zivilgesellschaft von ihrer besten Seite zeigt - und wo es nicht um harte Politik geht, um Haushalt, Renten, Steuern.

Von Köhler gibt es bisher, anders als bei seinen Vorgängern Richard von Weizsäcker oder Roman Herzog, keine Rede, die wirklich in Erinnerung bleibt. Er war offen, aber doch nur selten unbequem. Die große Politik hört ihm immer weniger zu. Dennoch: Der nette Herr Präsident wird wiedergewählt. Für die Parteien in Berlin gibt es im Jahr 2009 wichtigere Wahlen.