Nichtwähler und Nichtwählerinnen kann ich inzwischen verstehen. Corona hat auch mein Vertrauen in die Politik erschüttert. Mit welcher Leichtigkeit die Regierung mithilfe des Bundestags Grundrechte eingeschränkt hat, erschreckt mich. Zugegeben, vom Schreibtisch alles besser zu wissen, ist leicht. Politiker und Politikerinnen machen halt ihren Job, mal besser, mal schlechter, immer um das Wohl der Allgemeinheit bemüht. Oder?

Legislaturperiode der Skandale

Lobbycontrol, ein Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, über Lobbyismus und Machtstrukturen in Deutschland und in der EU aufzuklären, hat der Bundespolitik kürzlich ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. Die zurückliegenden vier Jahre seien die "Legislaturperiode der Skandale" gewesen. Als Grund nennt Lobbycontrol unter anderem die Maskendeals, bei denen sich Unionspolitiker auf Kosten der Allgemeinheit bereichert und sechsstellige Summen eingestrichen haben. In Bayern will ein Untersuchungsausschuss den Filz nun entwirren. Ein Kollateralschaden wird nur schwer zu beheben sein: der Vertrauensverlust in die Politik.

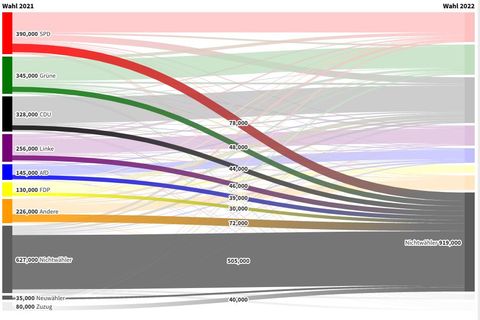

"Politiker verfolgen eigene Interessen." 64 Prozent der Nichtwähler und Nichtwählerinnen gaben das gegenüber dem Statistischen Bundesamt als Grund dafür an, warum sie 2009 nicht zur Bundestagswahl gegangen waren. Wahlen "seien bedeutungslos", glaubten satte 43 Prozent. Nie gab es so viele Nichtwähler wie damals. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,8 Prozent. Fast 30 Prozent verzichteten darauf, ihre Stimme abzugeben. Prognosen für die bevorstehende Bundestagswahl sagen eine ähnlich hohe Zahl von Nichtwählern und Nichtwählerinnen voraus. In den 1970er Jahren gingen noch rund 90 Prozent an die Urne.

Die Liste der politischen Ärgernisse würde diesen Artikel sprengen. Kein Wunder, wenn Leute frustriert sind und nicht zur Wahl gehen wollen. Und trotzdem: Nicht zu wählen ist keine Lösung. Die meisten Politikerinnen und Politiker machen nämlich wirklich ihren Job, reiben sich auf, im Maschinenraum der Politik, in Ausschüssen, in ihren Wahlkreisen. In der Lokalpolitik.

Und auch, wenn es sich anders anfühlt: Jede Stimme zählt. 2019 schaffte es die FDP in den Thüringer Landtag. Gerade mal so. Hätte sie sechs Stimmen weniger gehabt, wäre sie draußen geblieben. Nicht wählen ist auch kein Protest. Die Stimme ist weg. Die Wahlkostenerstattung richtet sich danach, wie viel Prozent der Stimmen eine Partei bekommen hat. Hat eine Partei bei einer Bundestags- oder Europawahl 0,5 Prozent (bei Landtagswahlen ein Prozent) der gültigen Stimmen erhalten, gibt es Geld vom Staat.

Wer nicht wählt, wählt die Demokratie ab

Es gilt noch immer, was schon in der Schule im Politikunterricht gepredigt wird: Wer nicht wählt, wählt die Demokratie ab. Stimmt: Freiheit heißt auch, nicht zu wählen. Und es gibt ein Wahlrecht, keine Pflicht. Doch genau dieses Wahlrecht ist kostbar. Wahlen sind nicht bedeutungslos. Die Zahl der Länder, in denen Menschen nicht frei sind, steigt, was ein Blick auf die Seiten des Statistischen Bundesamtes verrät: 1973 war etwa die Hälfte aller Staaten, nämlich 69, unfrei. 2019 lag die Zahl bei 49. 2020 waren 54 Länder unfrei. Unfreiheit ist auf dem Vormarsch.

In einer Demokratie kann man immerhin mitmachen, wenn es einem nicht passt, was "die da oben" so treiben. Und selbst nach oben streben. Jens Spahn begann seine politische Karriere bei der Jungen Union in Borken. Olaf Scholz ging als Schüler zu den Jusos. Angela Merkel hat nach der Wende erst mal Flugblätter entworfen.

Und ich? Werde Wahlhelferin.