Bei seiner Krönung zum Schah 1796 lässt Aga Mohammad keinen Zweifel daran, wie er regieren will: "Seid euch darüber im Klaren, dass eure Mühen jetzt erst so richtig beginnen", sagt er zum versammelten Hofstaat, "denn ich kann die Krone unmöglich aufsetzen, wenn sie nicht mit der Machtfülle verbunden ist, wie sie die größten Herrscher Persiens hatten." Das Gefolge applaudiert begeistert.

Fünfzig Jahre nach seiner Entmannung hat der kleine, drahtige, bartlose Herrscher mit dem bitteren Zug um den Mund endlich sein Ziel erreicht. Als Aga Mohammad gerade erst vier oder fünf Jahre alt war, hatte der damalige Schah den Jungen vorsichtshalber kastrieren lassen. Er wollte verhindern, dass der Sohn eines aufsässigen Stammesfürsten seiner Sippe als Mann gefährlich werden könnte.

Er hat sich verrechnet. Denn Aga Mohammad aus dem Geschlecht der turkmenischen Kadscharen zeigt zwar sein Leben lang kein Interesse an Frauen. Doch das kompensiert er mit einem umso ausgeprägteren Hang zur Macht. Ohne Ablenkung durch erotische Eskapaden, die sonst die Herrscher auf dem Pfauenthron eine Menge Energien kosten, arbeitet er sich langsam vom Provinzfürsten nach oben, mit Intelligenz, Tatkraft und einer selbst für persische Verhältnisse ungewöhnlichen Grausamkeit: Nachdem er Lotf Ali Khan, seinen Hauptkonkurrenten, besiegt hat, lässt er den Gefangenen erst von seinen Leibwächtern vergewaltigen, ihm dann die Augen ausstechen und schließlich in Teheran, das Aga Mohammad anstelle von Isfahan zur neuen Hauptstadt bestimmt hat, strangulieren.

Grausamer Herrscher

Zuvor hatte er nach der Einnahme von Kerman - einer Stadt, die dem unglücklichen Lotf Ali Khan treu gelieben war - den Befehl gegeben, alle überlebenden Männer zu blenden. 40.000 Augäpfel werden Aga Mohammad in großen Körben als Beweis für die Gräueltat in den Palast gebracht. Noch 20 Jahre später - so der Augenzeugenbericht des englischen Diplomaten Malcolm - sei das Land voll von Blinden gewesen, die ihr trauriges Los beklagten.

Schah Ruch Schah, den besiegten Herrscher der abtrünnigen Provinz Chorasan, foltert er so lange, bis der ihm seinen immensen Kronschatz Stück für Stück überlässt. Dessen Prunkstück, einen hühnereigroßen Rubin, gibt Schah Ruch Schah erst preis, nachdem man ihm glühendes Blei auf den Kopf gegossen hat. Auf dem Deportationsweg nach Teheran stirbt er.

Passend zu seinem Leben ist das Ende des Eunuchen selbst. In einem Vorzimmer des Palasts streiten sich zwei Sklaven so laut, dass sie die Ruhe ihres Herrn stören. Der erzürnte Herrscher befiehlt ihre Hinrichtung. Weil aber Freitag ist, der heilige Tag der Woche, soll die Exekution erst am nächsten Morgen stattfinden. Bis dahin, so der Schah, haben die zwei Todgeweihten ihren normalen Dienst zu verrichten. Mit einem weiteren Diener schleichen sie sich nachts in das Schlafzimmer des Schahs und erdolchen ihn.

Ruhe und Ordnung

Trotz aller Brutalität ist Aga Mohammad ein fähiger Herrscher. Zeitgenössische britische Beobachter sind sogar der Meinung, dass er gerade deswegen so erfolgreich ist. Im chronisch zerstrittenen Persien des 18. und 19. Jahrhunderts habe auf Dauer nur der regieren können, der den rivalisierenden Adelscliquen immer wieder klarmachte, dass allein Wort und Wille des Schahs zählten - und seien seine Entscheidungen noch so willkürlich und brutal. Wer nicht direkt von den Schreckensaktionen des Aga Mohammad betroffen ist - und das ist mit Ausnahme des Massakers von Kerman kaum jemand außerhalb des Palastes und des Adels -, lebt in Frieden. Und so blühen unter ihm Handel und Gewerbe.

Vor seiner Machtergreifung ist Persien ein chaotisches Land gewesen. Die letzten Herrscher aus dem einst glanzvollen Geschlecht der Safawiden sind so schwach wie fromm - einer von ihnen verbietet neben Bordellen, Kaffeehäusern und Tanzen auch ein so unschuldiges Vergnügen wie das Drachensteigen.

Den letzten Schah der Safawiden setzt Nadir Qoli, ein begabter Feldherr, 1736 ab, nachdem er sich durch Siege über das Osmanische Reich und afghanische Fürsten im Osten unentbehrlich gemacht hat. Für ein paar Jahre kann Nadir sich rühmen, Nachfolger der mongolischen Eroberer Dschingis Khan und Timur zu sein. Denn unter ihm dehnt sich das Reich im Süden bis in den Irak, im Osten bis weit ins heutige Pakistan und im Norden fast bis zum Schwarzen Meer aus. Auf einem Feldzug erobert er sogar das indische Delhi, lässt 30.000 Bewohner niedermetzeln und kehrt mit dem berühmten Diamanten Kohinoor als Beute zurück. Als man ihm erzählt, im Paradies gebe es keinen Krieg, soll er gerufen haben: "Ja, was soll denn dort dann der Spaß sein!"

Dunkle Zeiten

Seine Eroberungszüge aber ruinieren Persien finanziell. Außerdem ist Nadir ein schwerer Trinker, der zunehmend an Verfolgungswahn leidet. Er lässt seinem eigenen Sohn die Augen ausstechen, weil er ihn der Verschwörung verdächtigt. Bald darauf bereut er seine Tat und befiehlt, alle Zeugen der Blendung umzubringen. 1747 fällt er einer Offiziersverschwörung zum Opfer.

Die Jahrzehnte der Wirren nach Nadirs Tod nennt der britische Historiker Michael Axworthy eine Zeit, die jeder schnell überschlagen sollte, "der seinen Glauben an das angeborene Gute im Menschen nicht verlieren möchte". So herrscht in Persien Erleichterung, als schließlich Aga Mohammad nach 50 Jahren Bürgerkrieg an die Macht kommt und das Land auf seine zwar brutale, doch effiziente Weise regiert.

Die von ihm gegründete Dynastie der Kadscharen wird bis über den Ersten Weltkrieg hinaus an der Macht bleiben. Unter Aga Mohammads Nachfolgern gibt es zwar keinen großen Schah. Doch immerhin gebärden sie sich als relativ vernünftige Herrscher, ihre Willkürakte halten sich in Grenzen. Gefährlich leben allerdings ihre Ministerpräsidenten. Einer von ihnen wird, zu mächtig geworden, in einen Kessel mit siedendem Öl geworfen. Einen anderen, der zu häufig widerspricht, lässt sein Herr in einen Teppich rollen und ersticken. Er wählt diese extravagante Art der Hinrichtung, weil er geschworen hat, nie des Ministerpräsidenten Blut zu vergießen.

Ein Lichtblick für den Fortschritt

Amir Kabir, der fähigste unter den persischen Ministerpräsidenten des 19. Jahrhunderts, wirkt drei Jahre lang zur vollen Zufriedenheit von Nasir al-Din Schah (1848 bis 1896). Amir Kabir gründet die erste naturwissenschaftliche Universität Persiens, versucht, die Landwirtschaft zu fördern und einheimische Industriebe- triebe zu errichten, modernisiert die völlig veraltete Armee und macht sich daran, die Einkommen und Pensionen der Höflinge zu begrenzen. So macht er sich Feinde bei Hofe und fällt schließlich in Ungnade. Im Bad seines Palastes schneidet man ihm 1852 die Pulsadern auf. Persien ist um eine Hoffnung auf eigenständige Modernisierung ärmer.

Zu dieser Zeit pflegt das Land bereits engeren Kontakt mit der westlichen Welt. Schon unter Aga Mohammads Neffen Fath Ali Schah hat sich das Reich erstmals in Richtung Europa geöffnet. Fath Ali geht 1807 sogar ein Bündnis mit Frankreich gegen Russland und Großbritannien ein. Doch weil Napoleon kurz darauf Frieden mit Russland schließt, wird der Pakt schon zwei Jahre später wieder aufgekündigt. Allein auf sich gestellt, verliert Fath Ali 1813 und 1828 zwei Kriege gegen die Russen und damit weite Gebiete im heutigen Georgien, Aserbaidschan und im Kaukasus. Erfolgreich aber war der Schah zu Hause. Angeblich zeugt er mit 158 Frauen 260 Kinder und bekommt den Beinamen "Vater seines Landes".

Nach der Hinrichtung des echten Reformers Amir Kabir macht sich Fath Alis Urenkel Schah Nasir al-Din auf seine Weise an die Modernisierung Persiens. Mit belgischer Hilfe baut er ein Zollsystem auf, mit österreichischer modernisiert er das Postwesen. Die Firma Siemens überzieht das Land mit einem Telegrafensystem. Russland leistet Hilfe bei der Aufstellung einer persischen Kosakentruppe - befehligt bis ins 20. Jahrhundert hinein von russischen Offizieren.

Geschäfte für den Prunk

Vor allem aber verkauft der Schah Monopole an europäische Unternehmer. Zusätzlich zum Einstandspreis verlangte er 25 Prozent vom Profit für sich. Er braucht dringend Geld. Denn Nasir liebt es prächtig. "Der Thron war mit dicken Goldplatten belegt und mit Edelsteinen besetzt. Nasir Schah war schwarz gekleidet und trug auf der Brust 48 riesige Diamanten und auf jedem Schulterstück drei große Smaragde", so schildert der Geograph Sven Hedin 1890 das Outfit des Herrschers bei einer Audienz. Außerdem genießt Nasir Reisen an Europas Fürstenhöfe. Als er auf seiner dritten Reise in den Westen 1873 Wien besucht, komponiert Walzerkönig Johann Strauß eigens eine orientalisch angehauchte persische Nationalhymne, damit der Gast protokollarisch korrekt empfangen werden kann.

An den jüdisch-deutschstämmigen Baron de Reuter vergibt Nasir Schah die Konzession für Industrieprojekte und für den Eisenbahnbau im Land sowie weitgehende Schürfrechte, muss dieses Geschäft jedoch schnell widerrufen. Die einheimische Wirtschaft fühlt sich von den ausländischen Investoren überfahren und protestiert heftig. Als Kompensation darf der Baron 1889 die Imperial Bank of Persia gründen, als einziges Institut für den Druck von Banknoten zuständig.

1890 erhält ein britischer Unternehmer das ausschließliche Recht für Anbau und Verkauf von Tabak im Land. Bauern und Raucher, aber auch die Geistlichkeit stellen sich gegen dieses Monopol. Es kommt zu Demonstrationen mit Todesopfern. In Teheran kursiert eine Fatwa des angesehensten Mullahs: "Ab heute gilt der Genuss von Tabak als Kriegserklärung gegen den Zwölften Imam."

Kampf um eine Verfassung

Ganz Persien hört auf zu rauchen. Selbst die Frauen des kaiserlichen Harems enthalten sich als gläubige Schiiten der Wasserpfeife. Der Schah muss nachgeben und den Briten für das geplatzte Geschäft 500.000 Pfund Entschädigung bezahlen. Historiker halten diese Revolte für den Anfang vom Ende der absoluten Schah-Herrschaft.

1896 schießt ein Attentäter Schah Nasir nieder, als der ein Heiligtum nahe der Hauptstadt besucht. Der Premierminister schleppt den Herrscher zu seinem Wagen und fährt mit ihm nach Teheran zurück. Auf dem Weg winkt der Minister mit dem Arm des Verstorbenen aus der Kutsche heraus, um den Anschlag so lange zu vertuschen, bis die Nachfolge geregelt ist.

Die kommenden 20 Jahre kämpft eine Koalition aus religiösen Führern und liberalen Kräften mit Demonstrationen und Streiks um eine Verfassung. Persien soll nach ihren Vorstellungen eine konstitutionelle Monarchie werden. Angesichts der katastrophalen Wirtschaftslage und wachsender Auslandsverschuldung unterschreibt der schwer kranke Schah Mozaffar al-Din 1906 die Verfassung einer konstitutionellen Monarchie. Die belgische Verfassung dient als Vorbild: Sie sieht ein Sechs-Klassen-Wahlrecht vor, das Reiche und Gebildete bevorzugt. Frauen sind natürlich ausgeschlossen. Fünf Tage nach der Unterschrift stirbt der Reform-Schah.

Staat unter Fremdbestimmung

Von nun an stammt die Herrschergewalt nicht mehr von Gott, nominell regiert der Schah jetzt im Auftrag des Volkes. Doch die Schia wird offizielle Staatsreligion, und schon damals gibt es einen fünfköpfigen Wächterrat von Religionsgelehrten, der alle Gesetze auf ihre Vereinbarkeit mit dem Islam überprüft, "bis der Zwölfte Imam wiederkehrt". Diese Verfassung bleibt bis 1979 in Kraft - zumindest auf dem Papier.

Der neue Verfassungsstaat ist ein schwaches Gebilde, vom Ausland kaum ernst genommen. 1907 unterzeichnen Russland und Großbritannien in Petersburg einen Vertrag, der Persien in drei Zonen einteilt. Der Norden mit Teheran, Täbriz und Isfahan wird als russisches Einflussgebiet deklariert, die Küste im Süden und in Richtung Indien zum britischen, und nur ein Streifen in der Mitte gilt als "neutrale" Zone. Die beiden Großmächte haben es nicht mal der Mühe wert gefunden, die persische Regierung in die Gespräche einzubeziehen. Sie wird erst nachträglich über das Ergebnis informiert.

Den Ersten Weltkrieg übersteht das offiziell neutrale Persien einigermaßen gut, nur in Randgebieten liefern sich die "Schutzmächte" Russland und Großbritannien Kämpfe mit den Türken, die Verbündete der Deutschen sind. Trotzdem herrscht im Inneren des Reiches Chaos. Die Gewalt der Regierung in Teheran reicht kaum über die Stadt hinaus, die Gouverneure der Provinzen handeln meist nach Gutdünken - bis Resa Khan kommt.

Der Mann aus dem Volk

"Wenn jemand auf Reisen gehen wollte, hatte er keine Sicherheit, wenn er ein Haus besaß, hatte er keine Sicherheit, wenn er ein Gut bewirtschaftete, musste er ein paar Bewaffnete zum Schutz seiner Felder anstellen. Doch seit Resa Khan Pahlawi die Zügel in der Hand hält, hat sich das geändert, und daher möchte ich ihn als Ministerpräsidenten sehen, zum Schutz meines Heims, meiner Familie und meines eigenen Volkes", erklärt der Abgeordnete Mohammad Mosaddegh, aus dem später ein erbitterter Feind der Pahlawis werden soll, 1925 im persischen Parlament.

Der Mann, den er so lobt, kommt aus einfachen Verhältnissen, ist mit 15 Jahren beim persischen Kosaken-Regiment eingetreten und dank seiner Intelligenz, Rücksichtslosigkeit und Tapferkeit zum Chef der Elite-Einheit aufgestiegen. Erst als Erwachsener lernt er Lesen und Schreiben. Mit seinem kantigen Kinn und seiner sehr direkten, von Intellektuellen heimlich bespöttelten "rohen Ausdrucksweise" wirkt er wie der klassische Haudegen. Doch dieser Mann aus dem Volk, den alle eher fürchten als bewundern, ist mehr.

1921 marschiert er mit seinen Kosaken nach Teheran, setzt die Regierung ab und wird zum Oberbefehlshaber der Armee ernannt. Von nun an bestimmt er die persische Politik, zuerst als Verteidigungsminister, dann als Ministerpräsident. Im November 1925 ernennt ihn eine parlamentarische Versammlung fast einstimmig zum neuen Schah Resa Pahlawi. (Pahlawi wird das vorislamische Persisch genannt.) Der letzte Kadschare auf dem Thron weilt zu diesem Zeitpunkt gerade auf einem ausgedehnten Urlaub in Europa und kehrt wohlweislich nie mehr in sein Reich zurück.

Europa als Vorbild

Der Emporkömmling aus der Provinz regiert das Land sofort nach Gutdünken. Von Parlament und Geistlichkeit lässt er sich kaum reinreden. Zu den "Schutzmächten" Russland und Großbritannien geht er auf Distanz. Schah Resa richtet Schulen ein, auch für Mädchen. Er schickt die alten, korrupten Richter mit ihrer Rechtsauslegung gemäß der Scharia in Pension und ersetzt sie durch junges, an europäischen Gesetzesnormen geschultes Personal. Zwischen 1925 und 1938 vergrößert er das Eisenbahnnetz von 250 auf 1700 Kilometer, das für Autos befahrbare Straßennetz von 5000 auf 24 000 Kilometer. Und er fördert die einheimische Industrie, besonders jene Zweige, die teure Importe aus dem Ausland überflüssig machen wie Textilien, Zucker, Tabak und Getränke.

Den wirtschaftlichen Aufschwung finanziert er vor allem durch die Einnahmen aus dem Ölgeschäft. Schon 1901 hat ein Engländer die Konzession für die Ausbeutung der Felder im Süden erhalten. Die Anglo Persian Oil Company entsteht, seit 1914 mehrheitlich in Besitz der britischen Regierung. An den rasant steigenden Gewinnen wird der persische Staat nur zu 16 Prozent beteiligt. Schah Resa kündigt 1932 die Konzession. Die Engländer schicken Kriegsschiffe an den Golf, rufen den Internationalen Gerichtshof in Den Haag an, der Schah muss schließlich klein beigeben: Sein Anteil wird nur geringfügig auf 20 Prozent erhöht.

1935 unterrichtet der Herrscher die Welt, dass sein Land von nun an nicht mehr Persien, sondern wie in antiken Zeiten Iran, das Land der Arier, heiße - ein bewusster Bruch mit der durch Misswirtschaft und Rückständigkeit diskreditierten Vergangenheit. Sein Bemühen, aus dem vorwiegend ländlichen, von Stammesfürsten beherrschten Iran einen modernen Staat westlichen Zuschnitts zu machen, nimmt manchmal groteske Züge an. So befiehlt er 1929, dass alle Männer anstelle der traditionellen Kopfbedeckungen eine Melone zu tragen hätten. Als ein Vertrauter vorsichtige Kritik wagt, läuft Schah Resa aufgeregt im Zimmer auf und ab und sagt: "Alles, was ich zu tun versuche, ist, uns wie Europäer aussehen zu lassen, damit die nicht über uns lachen." 1936 verbietet er Frauen sogar den Tschador. "Für die meisten Iranerinnen bedeutete das etwa dasselbe, als hätte man europäischen Frauen damals plötzlich befohlen, oben ohne auf die Straße zu gehen", so der Iran-Historiker Percy Sykes.

Geliebte Autokratie

Trotz aller Reformen ist Schah Resa ein Despot wie seine Vorgänger - allein sein Wort ist Gesetz. In den iranischen Gefängnissen foltert man wie eh und je, nun jedoch in modernem Ambiente: Die neuen Strafanstalten haben schwedische Experten eingerichtet und organisiert. Im Parlament sitzen seit den Wahlen von 1928 fast nur noch Jasager. Auch unter diesem Schah werden Politiker ohne Grund verhaftet, verbannt, ermordet.

Auf Resa üben die faschistischen Diktatoren Europas eine gewisse Faszination aus, regieren sie doch in modernen Staaten so autokratisch wie er. Nazi-Deutschland steigt in den 30er Jahren zum wichtigsten Handelspartner auf, ohne dass sich der Schah auf ein Bündnis mit Hitler einlässt. Als 1941 Deutschland der Sowjetunion den Krieg erklärt, besetzen russische und britische Truppen den Iran, um ihre Ölversorgung zu sichern. Resas stolze Armee leistet kaum Widerstand. Den Schah schicken die Alliierten schließlich ins Exil. "Ich war bestürzt, dass dieser alte Mann in Zivil mein Vater war, ich hatte ihn nie in etwas anderem als einer Uniform gesehen", schreibt seine Tochter Aschraf später über seinen Abschiedsbesuch bei ihr. "Plötzlich war er ein Mann ohne Zweck im Leben."

Mit dem Segen der Besatzer wird der knapp 22-jährige Kronprinz Mohammad Resa als neuer Schah vereidigt. "Ihm wird allgemein nicht viel Charakterstärke nachgesagt, doch es gibt keine Alternative", schreibt der britische Gesandte. Sollte der junge Mann Zicken machen, "kann man ihn immer noch loswerden. Aber es sollte möglich sein, ihn davon abzuhalten, größeren Schaden anzurichten."

Der Streit ums Öl

Mohammad Resa, in einem Schweizer Internat erzogen, bestätigt diese Einschätzung. Er tut nicht viel und anfangs auch niemandem weh. Er fährt gern Ski, fliegt am liebsten mit seinem Privatflugzeug und versucht mit drei Ehefrauen einen Thronfolger zu produzieren. Das misslingt mit den beiden ersten, der ägyptischen Prinzessin Fausia und der iranischen Diplomatentochter Soraya, und glückt endlich mit der dritten, Farah Diba. Im Land herrscht weiter Unordnung.

Aber das britische Ölkonsortium hat den Iran im Griff und macht Milliardengewinne. Doch dann muss der Schah widerstrebend den 70-jährigen Mohammad Mossadegh zum Ministerpräsidenten ernennen. "Old Mossy" verstaatlicht am 1. Mai 1951 zur Begeisterung seiner Landsleute die Ölindustrie. Die Briten sind schockiert. Auch die Amerikaner wollen nicht tatenlos zusehen. Sie haben bisher im Land den Ruf ehrlicher Makler. Doch mitten im Kalten Krieg wollen sie keine Rücksicht auf die Regierung eines Öllandes nehmen, das sich sozialistisch gebärdet.

Im August 1953 starten der britische und der amerikanische Geheimdienst in Abstimmung mit Resa Pahlawi die Operation "Ajax". Der Schah, Deckname "Pfadfinder", soll Mossadegh, im Code "der Penner", mit CIA-Unterstützung aus der Regierung drängen. Doch der Premier bekommt Wind davon und mobilisiert seine Anhänger. Der Schah muss fliehen und sucht Unterschlupf in Rom.

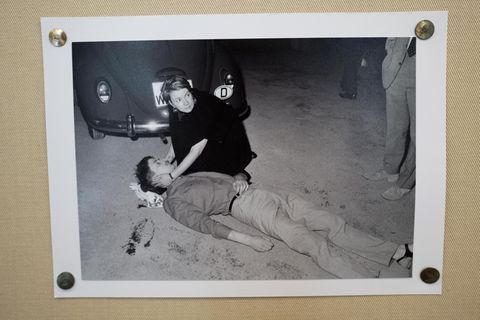

Die Rückkehr des Schahs

Bald jedoch schlägt die Stimmung im Volk um, weil sich Mossadegh zunehmend diktatorisch gebärdet. Auch die Mullahs wenden sich gegen ihn, unter ihnen ein junger Ayatollah namens Chomeini. Finanziert vom CIA, tauchen plötzlich überall in Teheran Schah-Plakate auf. Polizei und Armee laufen zu den monarchietreuen Kräften über. Mossadegh flieht über seine Gartenmauer, wird aber aufgegriffen und ins Gefängnis gesteckt. Der Schah kehrt zurück und sagt beglückt über sein Volk: "Ich wusste, dass sie mich lieben."

Die Verstaatlichung wird rückgängig gemacht. Die Amerikaner erhalten zur Belohnung einen Anteil an der Ölförderung. Von nun an sind sie die besten Freunde des Schahs. Und Mohammad Resa gibt sich seinem Größenwahn hin. Er kauft für seine Armee Panzer und Flugzeuge in solchen Mengen, dass der Iran zur militärischen Vormacht im Nahen Osten aufsteigt. Der Schah duldet kaum noch Kritik. In Teheran spottet man hinter vorgehaltener Hand: "Niemand wagt es, seinen Vater anzulügen. Bei ihm ist es umgekehrt: Niemand wagt es, ihm die Wahrheit zu sagen." Kommunisten und Demokraten werden von seinem Geheimdienst Savak gnadenlos verfolgt. Seine Agenten foltern, bringen Tausende um. Bis zu 100.000 politische Gefangene zählt Amnesty International 1977.

Um einen Anschein von Demokratie zu wahren, lässt der Schah zwei Pseudoparteien gründen, eine bürgerliche und eine proletarische. Der Volksmund nennt sie die "Yes!-Partei" und die "Yes, Sir!-Partei". 1967 krönt Resa erst sich, dann seine Frau nach dem Vorbild Napoleons zu Kaiser und Kaiserin des Iran. Von nun an orientiert er sich an den antiken persischen Großkönigen Kyros und Darios. Er führt einen Kalender ein, der mit dem Regierungsantritt des Kyros als dem Jahr Null beginnt. 1971 lädt er zur 2500-Jahr-Feier des Iran zu einer riesigen Party in die antike Hauptstadt Persepolis. Kaiser, Könige und 20 Präsidenten reisen an, dazu Heerscharen minderer Würdenträger.

Auflehnung der Mullahs

Der Ölboom hat viel Geld ins Land geschwemmt. Bei allem Prunk und aller Verschwendung gibt der Schah auch große Summen für Reformen aus. Mit der "Weißen Revolution" verteilt er Land an zwei Millionen Bauern, das vorher Großgrundbesitzern, unter ihnen viele Religionsgelehrte, gehörte. Es werden Schulen errichtet, Studenten bekommen Stipendien für ein Auslandsstudium. Frauen und Nicht-Muslime erhalten das Stimmrecht, allerdings für Wahlen ohne echte Opposition.

Der schiitische Klerus befindet sich in dieser Zeit längst auf Konfrontationskurs zum Schah-Kaiser. Den Mullahs erscheint der Nachfolger von Kyros und Darios zu weltlich, zu westlich, zu gottlos. Sein schärfster Kritiker wettert aus Paris gegen ihn. Ayatollah Chomeini, der asketische Geistliche, ist 1964 aus dem Iran verbannt worden. Er hatte öffentlich den "Sturz des Tyrannen" gefordert und den amerikanischen Präsidenten das "ekelerregendste Mitglied der menschlichen Rasse" genannt. Aus dem Exil wirbt er offen für eine "islamische Republik", ein Monarch als Oberhaupt sei unislamisch.

Ende der 70er Jahre finden Chomeinis Brandreden begeisterten Widerhall im Iran. Auf Tonbandkassetten werden sie tausendfach ins Land geschmuggelt. Zugleich ist der Ölboom abgeebbt, hat sich die Kluft zwischen Reich und Arm vertieft. Viele Iraner sehen im Ayatollah einen Erlöser. Auch die nichtreligiöse Opposition unterstützt ihn.

Erneuter Machtwechsel

Die amerikanischen Freunde des Herrschers - in Teheran leben inzwischen etwa 40.000 US-Bürger - sind lange blind für die aufziehende Gefahr. Noch Silvester 1977 prostet Jimmy Carter seinem Freund auf dem Pfauenthron zu: "Es gibt keinen Staatschef, für den ich mehr persönliche Freundschaft und Dankbarkeit verspüre." Spät erkennt auch der Schah, wie prekär die Lage für ihn ist. Er schwankt zwischen Repression und Beschwichtigung. Mehrmals lässt er auf Demonstranten schießen, dann wieder kündigt er im Staatsfernsehen demokratische Reformen an.

Ende Dezember 1978 demonstrieren mehr als eine Million Menschen gegen das Regime. In der Armee kommt es zu Massen-Desertionen. Am 16. Januar 1979, einem frostigen Tag, gibt der Schah auf. Der Kaiser weint, als er sein Reich per Flugzeug verlässt. Wenig später wird Ayatollah Chomeini in Paris einen Jumbo der Air France besteigen, um aus dem Exil heimzukehren.