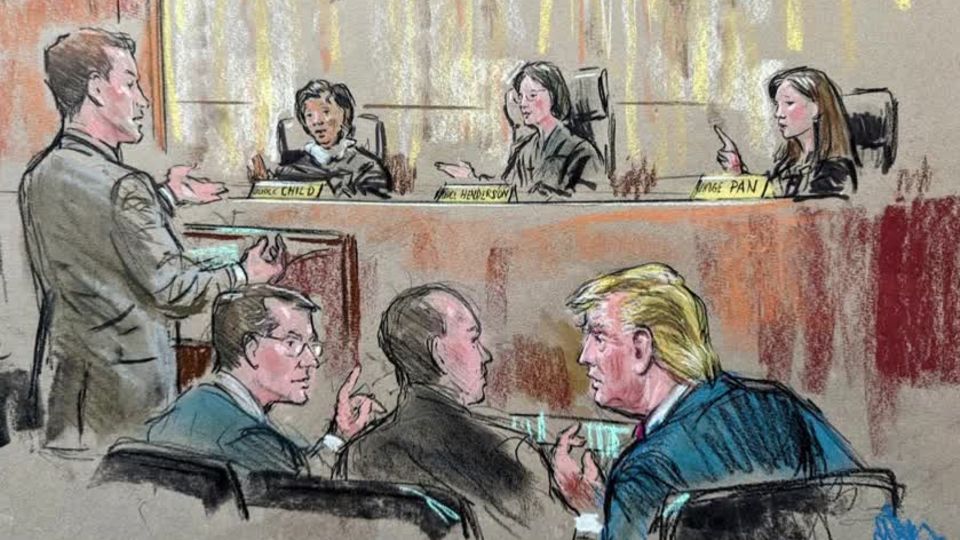

Es sei ein "frostiger Empfang" für den früheren US-Präsidenten vor Gericht gewesen, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters. Er musste nicht einmal an diesem Dienstag vor dem Berufungsgericht in Washington erscheinen, tat es aber doch. Auch äußerte er sich nicht im Saal, sondern erst später, als die Kameras liefen. Dabei malte er den Teufel an die Wand: Wenn nämlich US-Präsidenten keine umfassende Immunität genießen würden, er meinte hauptsächlich seine, dann werde die "Büchse der Pandora geöffnet" und das "Land im Chaos" versinken.

Gericht teilt Donald Trumps Pessimismus nicht

Düstere Prognosen wie diese gehören zum Standardrepertoire aller Populisten und auch Donald Trump nutzt sie weidlich, nicht erst seit dem beginnenden US-Wahlkampf. Allein: Die Richter teilen seinen Pessimismus nicht. In dem Berufungsverfahren, das jetzt in der US-Hauptstadt begonnen hat, geht es um die Frage, wie umfassend Trumps Immunität als Ex-Präsident gegen strafrechtliche Verfolgung ist.

Konkret berührt das Verfahren den Fortgang des Prozesses um Wahlmanipulationsvorwürfe in Washington. Die zuständige Richterin Tanya Chutkan hatte Anfang Dezember Trumps Immunität aufgehoben, wogegen er wiederum Berufung eingelegt hat – über die nun die Richter beraten haben. Bestätigen sie die Entscheidung ihrer Kollegin Chutkan, könnte der eigentliche Prozess wie geplant am 4. März beginnen.

Trump genießt "absolute Immunität"

Die Frage, ob und in welchem Umfang ein US-Präsident für sein Regierungshandeln zur Rechenschaft gezogen werden darf, dürfte auch Auswirkung auf andere Vorwürfe haben, denen Trump sich vor Gericht stellen muss. Seine Rechtsvertreter sind der Ansicht, dass Trump "absolute Immunität" genieße und strafrechtlich nicht für Entscheidungen verfolgt werden könne, die in seine Amtszeit fallen. Der Rechtsvertreter des Justizministeriums, James Pearce, unterstrich dagegen, der Präsident habe zwar "eine herausgehobene verfassungsmäßige Rolle, aber er steht nicht über dem Gesetz".

Was von Trumps juristischen Problemen übrig bleibt

Erst am 10. Januar, zehn Tage vor Trumps Rückkehr ins Weiße Haus, verkündete Richter Merchan das Strafmaß: Er bestätigte den Schuldspruch der Jury, erließ Trump jedoch in die "bedingungslose Straffreiheit"

Die drei Berufungsrichter wirkten wenig überzeugt von den Argumenten der Trump-Verteidigung. Zu deren Begründung, er habe nach der Wahl 2020 auf vermeintlichen Betrug bei dem Urnengang reagiert, sagte Richterin Karen Henderson, sie halte es für "paradox" zu sagen, dass Trumps "verfassungsmäßige Pflicht, für die genaue Umsetzung der Gesetze zu sorgen, ihm den Verstoß gegen Strafgesetze erlaubt".

Trump bleibt bei Wahlbetrugsvorwürfen

Nach Ende der Anhörung klagte Trump vor Reportern darüber, dass es "sehr unfair" sei, wenn er als politischer Gegner von Präsident Joe Biden vom Justizministerium verfolgt werde. Auch wiederholte er seinen Vorwurf, dass Biden versuche, seinen Wiedereinzug ins Weiße Haus zu verhindern. Es handle sich um Versuch der Demokraten, auf "diese Weise" die Präsidentschaftswahl zu gewinnen.

Trump hatte behauptet bis heute, dass er damals um den Wahlsieg betrogen worden sei – was durch keinerlei Fakten gestützt ist und vielfach widerlegt wurde. Im Zuge der Amtsübergabe an Joe Biden war es am 6. Januar 2021 zur Erstürmung des US-Kongresses durch Anhänger Trumps gekommen, bei der zahlreiche Menschen gestorben waren. Dem damaligen Präsidenten wird vorgeworfen, er habe die Menschen zu einem Aufstand aufgewiegelt.

Seine Rolle bei dem Kapitolsturm wird von Sonderermittler Jack Smith untersucht, der auch die Anklage erhoben hat. Weil die Frage nach der Immunität Trumps zentral für den Prozess ist, hatte Smith zunächst den Obersten Gerichtshof der USA angerufen und um Klärung gebeten. Die dortigen Richter aber haben den Fall an das Berufungsgericht verwiesen.

Entscheidung Mitte Januar

Die Entscheidung wird für die kommenden Tage erwartet. Sollte sie nicht im Sinne des früheren Präsidenten ausfallen, dürfte er erneut Berufung einlegen. Im Zweifel wird die Angelegenheit dann wieder vor dem Supreme Court landen.

Nächste Anklage gegen Donald Trump – dies sind seine sechs Mitverschwörer

Giuliani war einst gefeierte Bürgermeister von New York City und strebte danach ins Weiße Haus. 2016 schlug er sich auf die Seite von Donald Trump und blieb dann an dessen Seite, erst als Berater dann als persönlicher Anwalt. Schlagzeilen macht Giuliani vor allem mit bizarren Verschwörungstheorien, wie etwa der Mär von der gestohlenen Präsidentschaftswahl 2020.

Über die Erfolgsaussichten der insgesamt vier Prozesse gegen ihn lässt sich nicht viel sagen, auch nicht über die möglichen Auswirkungen auf Trumps Popularität. Bislang aber haben die juristischen Schwierigkeiten ihm eher genützt als geschadet. Seine Umfragewerte haben sich zuletzt deutlich verbessert – sowohl parteiintern bei den Republikanern als auch landesweit liegt er deutlich vor der Konkurrenz.

Team Trump spielt auf Zeit

Trotzdem oder eher deshalb spielen er und sein Team auf Zeit. Nicht nur durch Berufungen wie jetzt in Washington versuchen sie die Prozesseröffnungen in die Länge zu ziehen. Ihr Kalkül: Sollte Trump im November die Präsidentschaftswahl gewinnen und die Verhandlungen nicht abgeschlossen sein, könnte er sie als Staatsoberhaupt kurzerhand beenden.

Bis es aber soweit ist, müssen andere Tricks her. In Georgia etwa, wo Trump vorgeworfen wird, dass er die Wahlauszählung zu seinen Gunsten habe manipulieren wollen, versuchen seine Mitangeklagten nun die zuständige Staatsanwältin Fani Willis zu diskreditieren. So soll sie angeblich "eine unangemessene, geheime, persönliche Beziehung" zum ebenfalls mit dem Fall vertrauten Sonderstaatsanwalt Nathan Wade geführt haben. Auch Geld solle eine Rolle gespielt haben. Kurzum, so wetterte Donald Trump von Washington aus, sei die "Bezirksstaatsanwältin völlig kompromittiert. Der Fall muss eingestellt werden".