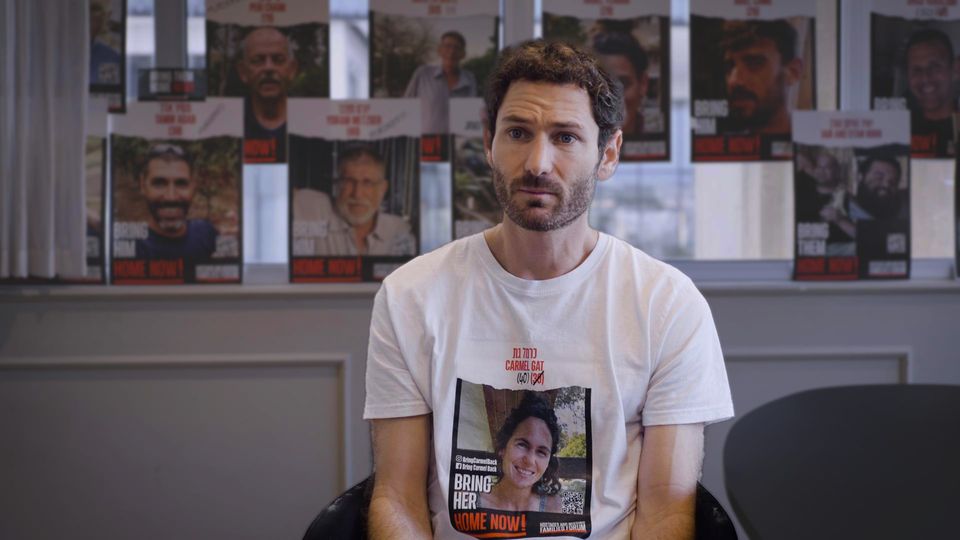

Kfir Bibas konnte noch nicht wissen, was ihm geschah, als die bärtigen Männer mit den Kalaschnikows kamen. Er war gerade einmal acht Monate alt an diesem Tag, ein Säugling mit leuchtend rotem Haar, den die Hamas zusammen mit seinem vierjährigen Bruder Ariel, Mutter Shiri und Vater Yarden am 7. Oktober 2023 aus ihrem Haus im Kibbuz Nir Oz in ein dunkles Versteck in Gaza verschleppte.

An diesem Samstag wird Kfir zwei Jahre alt werden. Kein Säugling mehr, ein Kleinkind. Mehr als ein halbes Leben in Terroristenhänden.

Läuft alles nach dem Plan, den eine Gruppe mächtiger Männer in der katarischen Hauptstadt Doha ausgehandelt hat, wird der kleine Junge kurz nach seinem Geburtstag zurück nach Israel kommen. Die traurige Wahrheit ist: Niemand weiß, ob er den Weg in die Freiheit Hand in Hand mit seiner Mutter oder in einem Leichensack antreten wird. Mindestens 34 der 94 noch immer in Gaza gehaltenen Geiseln sollen tot sein.

Ein Deal "näher als je zuvor"

Bald sollen sie alle nach Israel zurückkehren, genauso wie Hunderttausende in Gaza vertriebene Palästinenser in das, was von ihrem Zuhause noch übrig ist. Bald sollen die Waffen schweigen nach 15 Monaten des unerbittlichen Krieges. Im Laufe des Mittwochabends zeichnete sich ab, dass Israel und die Hamas sich nach tagelangem Tauziehen auf ein Abkommen einigen konnten.

Es sind positive Signale im Wust all der Negativschlagzeilen, die der Nahe Osten Tag für Tag schreibt. Der Optimismus ist groß dieser Tage, Träumereien sind erlaubt: Wenn Israels Armee sich erst einmal aus Gaza zurückgezogen und die Hamas ihre Waffen niedergelegt hat wie vorgesehen, könnten Juden in Sicherheit und Palästinenser in Freiheit leben. Endlich. Oder? So leicht ist es nicht.

Denn der Plan für einen Frieden hat gewaltige Lücken und Tücken.

Die Rollen am Verhandlungstisch sind klar verteilt

Seit Tagen ringt eine illustre Runde in Doha um die letzten Details dieses Deals. Die Aufgaben sind klar verteilt: Israel und die Hamas sprechen nur über Bande miteinander. Katars Premierminister und Ägyptens Geheimdienstchef beackern eine Delegation der Terrororganisation, angeführt vom Interimschef des Politbüros, Khalil al-Hayya. Gleichzeitig redet Steve Witkoff, Sondergesandter des zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump, auf die israelischen Verhandlungsführer ein. Das sind David Barnea (Direktor des Auslandsgeheimdienstes Mossad) und Ronen Bar (Direktor des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet). Am Ende bringt Brett McGurk, Nahost-Berater des Noch-US-Präsidenten Joe Biden, dann alles als eine Art Schriftführer zu Papier.

Nach dem, was bisher bekannt ist, sind darauf folgende Punkte zu finden:

In einem ersten Schritt sollen 33 Geiseln nach und nach freikommen – Frauen, Kinder, Alte, Verletzte und Kranke. Im Gegenzug dafür entlässt Israel hunderte palästinensische Gefangene. Nach diesem Austausch sollen israelische Truppen aus den bewohnten Gebieten Gazas abziehen und geflüchtete Palästinenser wieder aus dem Süden in den bislang abgeriegelten Norden des Küstenstreifens zurückkehren dürfen. Eine Pufferzone entlang Gazas Grenzen bliebe zunächst unter israelischer Kontrolle.

Diese erste, sogenannte humanitäre Phase soll 42 Tage andauern. Ab dem 16. Tag soll konkret über die zweite Phase verhandelt werden. Sie sieht einen vollständigen Abzug der Israelis sowie die Rückgabe der verbliebenen Hamas-Geiseln – junge Männer und Soldaten – im Austausch für weitere palästinensische Gefangene vor.

Geschieht all das reibungslos, soll Gaza anschließend unter Aufsicht einer internationalen Gemeinschaft und ohne Beteiligung der Hamas neu aufgebaut und regiert werden.

Der entscheidende Faktor: ein "Trump-Effekt"

Im Prinzip deckt sich dieser Dreistufenplan mit dem, was Joe Biden seinem Verbündeten Benjamin Netanjahu bereits im Mai 2024 auf den Tisch gelegt hat. Damals sprach Israels Premier noch vom Kriegsziel eines "totalen Sieges" gegen die Hamas, dozierte mit Zeigestock vor internationalen Journalisten über die strategische Bedeutung der Grenze Gazas zu Ägypten, genannt: Philadelphi-Korridor. Er stellte immer neue Forderungen, bis ein Deal platzte.

Wieso scheint ausgerechnet jetzt möglich, was Netanjahu vor acht Monaten noch nicht zugestehen wollte?

"Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Erträge der militärischen Bemühungen abnehmen und die Kosten immer weiter steigen", sagt Assaf Orion vom israelischen Institute for National Security Studies. Erst am Montag wurden fünf IDF-Soldaten bei einem Einsatz in Nordgaza getötet, acht schwer verwundet. Den entscheidenden Faktor allerdings sieht Orion nicht auf dem Schlachtfeld, sondern tausende Kilometer weiter westlich im Weißen Haus. Er nennt ihn: den "Trump-Effekt".

Bei Netanjahu klingelte das Telefon: am Apparat ein aggressiver US-Diplomat

Der künftige US-Präsident hatte kürzlich gedroht, in Gaza würde "die Hölle losbrechen", sollten die israelischen Geiseln nicht vor seinem Amtsantritt am 20. Januar freigelassen werden. Aus seiner Inauguration machte Trump die Deadline für ein Gaza-Abkommen. Er setzte damit alle Beteiligten unter Druck:

Die Hamas, die wohl fürchtet, dass der US-Amerikaner der israelischen Regierung im Falle eines gescheiterten Deals fortan freie Hand ließe.

Die Vermittlerstaaten Katar und Ägypten, die als amerikanische Verbündete Trump beweisen wollen, dass sie liefern können.

Und auch Netanjahu selbst, dessen Büro am vergangenen Freitagabend einen barschen Anruf von der Verhandlungsrunde in Doha bekam. Es meldete sich der Trump-Gesandte Witkoff – wie sein Chef ein Immobilieninvestor und Geschäftsmann, kein gelernter Diplomat jedenfalls. Er würde am folgenden Nachmittag nach Israel kommen, teilte er Netanjahus Mitarbeitern mit. Die erklärten höflich: Da sei Schabbat, aber der Premierminister könne ihn am Samstagabend treffen. Witkoff, selbst jüdischer Abstammung, erklärte geradeheraus: Der Schabbat sei für ihn nicht von Interesse.

Seine unverblümte Botschaft wurde gehört. In Abweichung zur offiziellen Praxis erschien Netanjahu am Feiertag in seinem Büro zu einem offiziellen Treffen mit Witkoff, der anschließend wieder nach Doha zurückkehrte, um die Gespräche voranzubringen.

Dass das Team eines designierten Präsidenten vor dessen Amtsantritt bereits derart in diplomatische Verhandlungen involviert ist, ist höchst ungewöhnlich. Zwar versicherte die Biden-Regierung, dass es eine vollständige Koordination zwischen beiden Teams gebe. Doch Berichten zufolge sei Netanjahu erst "flexibler" geworden, nachdem Witkoff involviert wurde.

Ein Gaza-Deal könnte Netanjahu auch Probleme bereiten

Sein Ziel, mehr Druck auf den Prozess auszuüben, scheint Trump erreicht zu haben. Nun hofft er, dass ein Friedensdeal ihm den Wiedereinzug ins Weiße Haus versüßt. Am Montag sagte er in einem Interview: "Ich habe gehört, dass es einen Handschlag gegeben hat und dass (die Vermittler) den Deal fertigstellen wollen – vielleicht schon bis Ende der Woche."

Nach dem letzten Handschlag in Doha folgt nun eine Abstimmung in Jerusalem. Dort ist Benjamin Netanjahu die nötige Mehrheit in seinem Kabinett sicher. Und doch könnte ein Abkommen ihn in politische Schwierigkeiten bringen. Seine beiden rechtesten Kabinettsmitglieder, Finanzminister Bezalel Smotrich und Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir, hatten bisher stets gedroht, die Regierungskoalition im Falle eines Übereinkommens mit der Hamas zu verlassen und somit platzen zu lassen.

Ben-Gvir, der der radikalen Siedlungsbewegung angehört und Gaza am liebsten rein jüdisch besetzt sehen möchte, erneuerte seine Drohung in dieser Woche. Smotrich traf sich am Mittwoch noch einmal persönlich mit Netanjahu. Dass auch er tatsächlich einen Koalitionsbruch provoziert, gilt als unwahrscheinlich, aber theoretisch möglich.

Wer soll Gaza am Ende regieren?

Es ist nicht der einzige Fallstrick dieses Deals. "Er kann in vielerlei Hinsicht schiefgehen", sagt Sicherheitsexperte Assaf Orion dem stern.

Gut möglich, dass der Plan nie über seine erste Stufe hinausgeht, dass die weiteren Verhandlungen scheitern und die verbliebenen Geiseln als Lebensversicherung der Hamas zurückbleiben. Vorstellbar, dass einige der freigelassenen palästinensischen Gefangenen, darunter auch solche mit lebenslangen Freiheitsstrafen, wieder zu den Waffen greifen.

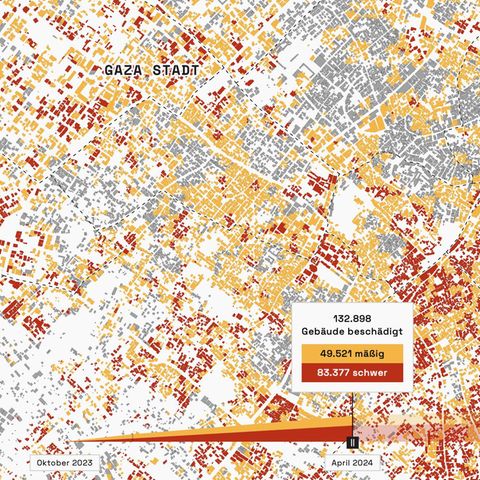

Es bleiben offene Fragen: Wird Israel sich wirklich auch vom Philadelphi-Korridor zurückziehen? Wohin genau sollen eigentlich die vielen vertriebenen Palästinenser zurückkehren – in ihre zu Schutt und Asche zerbombte Wohnung? Wer bezahlt den Wiederaufbau – die Israelis, der Westen, reiche Golfstaaten? Und wer soll Gaza am Ende regieren?

Politikanalyst Assaf Orion sagt: "Gaza hat tiefe strukturelle Probleme. Wenn Sie nur das Furnier im Obergeschoss austauschen, lösen Sie nicht das zugrunde liegende Problem." Die für ihn praktikabelste Lösung: Moderate Golfstaaten unterstützen die Palästinenser beim Aufbau einer Selbstverwaltung, internationale Geldgeber finanzieren den Wiederaufbau, die Israelis behalten eine übergeordnete Sicherheitsverantwortung, etwa bei der Einfuhr von Gütern. Doch ein solch ausformulierter Plan liegt in Doha bisher nicht auf dem Verhandlungstisch.

Die Hamas hat viel verloren – sie ist aber längst nicht tot

Orion, einst 32 Jahre lang in Diensten der israelischen Armee, darunter als leitender strategischer Planer und Verhandlungsführer, will sich keine falschen Hoffnungen machen: "Es ist unrealistisch, darauf zu hoffen, dass es einen klaren Schnitt gibt, dass die Hamas sich einfach so zurückzieht und verschwindet. Sie ist wie ein Verbrechersyndikat, eine klare Bedrohung für jede nächste Regierung von Gaza."

In 15 Monaten Krieg hat die Terrororganisation einen Großteil ihrer Kommandostrukturen, ihres Raketenarsenals und ihrer Produktionsstätten verloren. Doch mangelt es ihr nicht an herumliegenden Waffen und einer jungen, wütenden Generation, vom Feuer getauft, in Trümmern aufgewachsen.

"Ich sehe nicht, dass die Kämpfe gegen die Hamas im nächsten Jahrzehnt aufhören."

Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge formiert die Hamas sich derzeit im Süden des Gazastreifens neu unter der Führung von Mohammed al-Sinwar, dem jüngeren Bruder des im Oktober von Israel getöteten einstigen Anführers Jahia al-Sinwar.

Die jungen Rekruten mögen nicht die Kapazität haben, einen grenzüberschreitenden Angriff auf Israel durchzuführen wie am 7. Oktober 2023. Doch Raketen abfeuern, einen Sprengsatz platzieren, eine Kalaschnikow bedienen – das können sie weiterhin.

"Der Krieg wird vielleicht enden, aber im Anschluss werden wir eine Folgekampagne mit Antiterror-Razzien sehen", glaubt Assaf Orion. "Ich sehe nicht, dass die Kämpfe gegen die Hamas im nächsten Jahrzehnt aufhören werden."

Der Brigadegeneral a.D. erinnert sich an eine inzwischen fast 20 Jahre alte Anekdote. Israels damaliger Premier Ariel Scharon hatte 2005 den Abzug israelischer Truppen und Siedler aus Gaza nach 38 Jahren Besatzung angeordnet. Er lud US-Außenministerin Condoleezza Rice auf seinen Bauernhof in der Negev-Wüste, tischte ihr ein ausgiebiges Frühstück auf, zeigte ihr seine Schafherde und den Einschlagskrater einer Kassam-Rakete aus Gaza ganz in der Nähe des Hofeingangs. Die Palästinenser, sagte er ihr, würden ihr Schicksal fortan selbst in die Hand nehmen können. Rice reagierte enthusiastisch. Doch innerhalb Israels war die Entscheidung umstritten.

Im August 2005 begann Scharon mit dem Abzug. Im Juni 2007 übernahm eine Terrororganisation namens Hamas die Macht in Gaza. Im Dezember 2008 marschierten israelische Truppen bereits wieder in den Küstenstreifen.