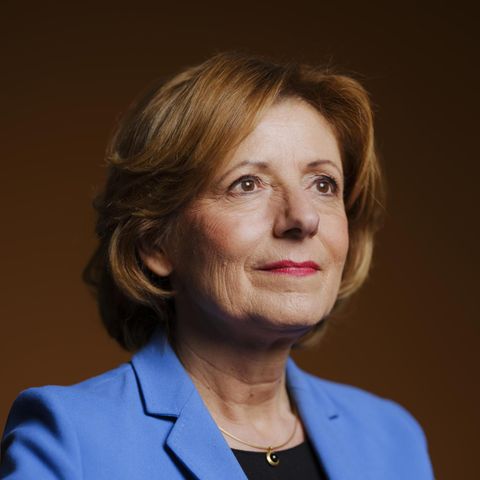

Einschüchterungsversuch, Angriff auf die Pressefreiheit, Machtdemonstration und Drohgebärde – es ist kein kleines Geschütz, das in diesen Tagen in der Mainzer Politik aufgefahren wird. Adressat der Kritik: die Staatskanzlei von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz. Auslöser: ausgerechnet die Staatssekretärin, die in ebendieser Staatskanzlei für die Rundfunkpolitik der Länder, und damit für die Beziehungen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk zuständig ist.

Nun hat Mainz, nun hat auch der SWR seine Debatte um Staatsferne der öffentlich-rechtlichen Medien – und die SPD eine um Machtmissbrauch und Demokratieverständnis.

Kurzer Rückblick: Es ist Herbst 2009, als das ZDF in Mainz von einem Paukenschlag erschüttert wird: Der Verwaltungsrat des Zweiten Deutschen Fernsehens beschließt, den Vertrag von ZDF-Chefredakteur Klaus Brender nicht zu verlängern – auf Initiative des hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch (CDU). Der empörte Aufschrei klingt am Ende bis nach Karlsruhe, Verfassungsjuristen sprechen von einem "Prüfstein für die Rundfunkfreiheit", die SPD kritisiert empört den "Parteienklüngel" in den Aufsichtsgremien. Der Einfluss der Parteien auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk müsse zurückgefahren werden – so lautet am Ende das Ergebnis.

Gut zehn Jahre danach hat die SPD in Rheinland-Pfalz nun ihre eigene "Affäre Brender": Anfang Mai beschwerte sich Staatssekretärin Heike Raab in einem Brief an den Südwestrundfunk in Mainz über die Berichterstattung des Berliner SWR-Hauptstadtkorrespondenten Georg Link. Link hatte in einer Liveschalte am 11. April 2023 in der Sendung SWR Aktuell den Satz gesagt: "Es dürfte bundesweit wahrscheinlich einmalig sein, dass ein Landesminister, der die politische Verantwortung für die vielen Toten dieser schrecklichen Ahrkatastrophe übernehmen muss, weiterhin Landesvorsitzender seiner Partei bleibt."

Brisanter Brief aus der Staatskanzlei

Der Satz galt natürlich Roger Lewentz, jenem SPD-Innenminister, der im Oktober 2022 wegen katastrophalen Missmanagements im Umgang mit der Flut im Ahrtal zurücktreten musste. 136 Menschen starben in jener Nacht in den meterhohen Fluten, Lewentz aber trat nicht etwa deswegen zurück, sondern weil sein Haus dem Untersuchungsausschuss brisante Videos aus der Flutnacht vorenthalten hatte. Er übernehme jetzt "die Verantwortung für die in meinem Bereich gemachten Fehler", sagte Lewentz bei seinem Rücktritt – von eigenen Fehlern oder gar der Verantwortung für die Toten der Flutnacht: kein Wort.

Rücktritt hin, Fluttote her – als Landeschef wollte die SPD Rheinland-Pfalz den gewieften Wahlkampfstrategen Lewentz unbedingt behalten. Er sei "der beste Landesvorsitzende, den man sich wünschen könne", schwärmte Ministerpräsidentin Malu Dreyer persönlich. Das war am 4. November, und der Landesparteitag in Mainz bedachte Lewentz erst mit rauschendem Applaus und wählte ihn dann mit 79 Prozent der Stimmen wieder. Von den Toten im Ahrtal war keine Rede.

Einen Tag zuvor hatte die FAZ einen brisanten Brief aus der Staatskanzlei an den SWR öffentlich gemacht: ein Beschwerdeschreiben an die Landessenderdirektorin Ulla Fiebig beim SWR in Mainz. "Natürlich" sei es "legitim, solche Fragen aufzuwerfen", wie der Journalist Link es in seinem Gespräch getan habe, schrieb darin Heike Raab. Links Satz über Lewentz und die Ahr-Toten aber sei "objektiv falsch", der Zuschauer werde "durch die falsche Tatsachenbehauptung von Herrn Link in die Irre geführt."

Ein öffentlich-rechtlicher Sender wie der SWR dürfe "aus meiner Sicht nicht so leichtfertig falsche Behauptungen in die Welt setzen, die einen direkten Zusammenhang konstruieren, der so nicht besteht", rügte Raab weiter, und fügte hinzu: "Ich erwarte Ihre Antwort mit großem Interesse und werde danach entscheiden, ob wir auch noch im Programmausschuss sprechen sollten."

Protestnote mit Briefkopf aus der Staatskanzlei

Ausgerechnet Heike Raab: Die 58-Jährige ist seit 2015 Staatssekretärin in der Staatskanzlei in Mainz und dort als Beauftragte für Medien und Digitales für die zentrale Koordinierung der Rundfunkkommission der Länder zuständig. Vorsitzende der Kommission ist Ministerpräsidentin Dreyer, Raab koordiniert die Medienpolitik der Länder und ist zudem stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats des SWR, Mitglied im Landesrundfunkrat und auch noch stellvertretende Chefin des Finanzausschusses im SWR. Ihre Protestnote war zudem mit dem offiziellen Briefkopf ihres Regierungsamtes in der Staatskanzlei versehen.

Die Opposition in Rheinland-Pfalz spricht von einem handfesten Skandal und einem Angriff auf die Pressefreiheit , die CDU sieht eine versuchte Einflussnahme der SPD auf den SWR: "Wenn sich eine Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz im SWR ganz oben über ohne Zweifel journalistisch saubere Beiträge beschwert, weil ihr die Berichterstattung nicht genehm ist, lässt das tief blicken auf das Selbstverständnis und das Machtverständnis dieser Landesregierung", schimpfte CDU-Generalsekretär Gordon Schnieder.

Das "System der SPD" sei nach 32 Jahren an der Macht "voller Dünkel und Abgehobenheit", die Funktionäre hielten "eine gewisse Allmacht und einen Herrschaftsanspruch für selbstverständlich", so Schnieder: "Und das sogar, wenn es um die Berichterstattung über sie geht – um die Pressefreiheit!"

Und auch bei der Landespressekonferenz Rheinland-Pfalz wertet man das Schreiben als klaren Einschüchterungsversuch: Die Staatskanzlei wende sich direkt an die höchste Hierarchiestufe im Mainzer SWR und bringe auch noch den Programmausschuss ins Spiel, das sei als "klare Machtdemonstration und Drohgebärde" zu werten, heißt es in einer Stellungnahme der Vereinigung der Landeskorrespondenten im rheinland-pfälzischen Landtag.

Beim SWR reagierte man kühl: Man habe die Beschwerde über das Schaltgespräch "sorgfältig geprüft", die Aussage des Korrespondenten bewege sich aber in dem völlig legitimen Bereich "einer journalistisch-wertenden Einordnung und Einschätzung", antwortete Senderdirektorin Ulla Fiebig. "Zugegeben: Diese Meinungsäußerung ist in ihrer Aussage sehr pointiert", es müsse aber "im Wege der journalistischen Aufarbeitung erlaubt sein, Umstände und Beweggründe kritisch zu hinterfragen und zu interpretieren." Das habe Link getan, betont Fiebig weiter – und setzt doch den Satz hinzu: "Soweit wir das überblicken können, hat er die Formulierung nur in diesem einen Moment verwendet."

Raab verteidigt ihr Agieren

Der Brief trägt das Datum vom 2. Mai, das Schaltgespräch aber fand bereits am 11. April statt – warum also griff Raab erst Wochen später zum Briefpapier? Sie sei "aus ihrem Wahlkreis heraus angesprochen worden", verteidigte sich Raab jüngst im Medienausschuss des Mainzer Landtags: "Jemand" habe ihr gesagt: "Guck Dir das mal an", daraufhin habe sie die Sendung in der Mediathek angesehen.

"Inhaltlich stehe ich auch heute zu dem, was ich vorgetragen habe und zu meiner Kritik“, unterstrich Raab bei ihrer Verteidigungsrede. Seit über 20 Jahren setze sie sich für die Rundfunkfreiheit ein, die Unabhängigkeit der Medien sei für sie ein hohes Gut: "Das Verbot politischer und wirtschaftlicher Einflussnahme auf Medieninhalte ist für mich eine Grundvoraussetzung und ein Wert in der Demokratie", betonte die Staatssekretärin.

Den Brief habe sie "nach sehr reiflicher Überlegung" versandt, schließlich sei es "ein Jedermannsrecht" und "ein normaler Vorgang, einen Gegenstand im Programmausschuss zu behandeln." Nur dass Raab eben nicht "Jedermann" sei, hielt ihr daraufhin die Opposition vor: "Eine Staatssekretärin, die den SWR mit einem solchen Briefkopf anschreibt, ist nicht Jedermann – sie handelt bewusst als Repräsentantin der Regierung", schimpfte der AfD-Abgeordnete Joachim Paul: Die Staatssekretärin habe versucht, "eine bestimmte Berichterstattung von Seiten des SWR einzufordern, ihr Brief stellt die Staatsferne ad absurdum."

"Glauben Sie allen Ernstes, ein Schreiben mit dem Briefkopf Ihrer öffentlichen Funktion werde als ganz normale Programmbeschwerde oder ganz normales Schreiben angesehen?", fragte auch CDU-Landeschef Christian Baldauf, und merkte süffisant an: "Haben Sie vier Tage lang keinen anderen Briefbogen gefunden?" Wo bleibe denn da "Neutralität und sensible Trennung zwischen Amt, Mandat und Beschwerde?" Von den "zu engen Verflechtungen" zwischen Staatskanzlei und SWR schrieben inzwischen offen die Medien in Rheinland-Pfalz, "wie kommen die denn darauf?"

Tatsächlich sind die Beziehungen zwischen der SPD Malu Dreyers und den Leitungsebenen im SWR seit Jahren ein durchgehendes Thema in der rheinland-pfälzischen Medienlandschaft – spätestens seit mit Andrea Bähner eine langjährige leitende Redakteurin des SWR 2016 Regierungssprecherin wurde. Bähners Draht zu den Ex-Kollegen sei bis heute ein enger, heißt es in Mainz hinter vorgehaltener Hand, Anrufe im Sender alles andere als eine Seltenheit.

"Dass sich die Leitungsebene im SWR seit Langem eines gezielten Würgegriffs der roten Staatskanzlei erwehren muss, ist weiß Gott kein Geheimnis", schrieb gerade der Chefredakteur der Koblenzer Rhein-Zeitung, Lars Hennemann, in einem Kommentar: "'L’ état c’est nous', der Staat sind wir – eine solche deformierte und deformierende Grundhaltung entsteht, wenn eine Partei, egal welche, einfach zu lange an der Regierung ist."

War Lewentz der Auftraggeber?

Denn der geheime Hinweisgeber für die Beschwerde, so argwöhnt die Opposition, dürfte niemand anderes gewesen sein als Parteichef Lewentz. Tatsächlich schickte Raab eine Kopie ihres Beschwerdebriefes "unmittelbar" an Roger Lewentz. Warum? "Weil er persönlich betroffen ist", gab Raab an. Ob sie denn um ihren Brief herum "im Austausch mit Roger Lewentz gewesen sei", wollte die CDU wissen – Raab wich aus.

"Die Vermutung liegt doch nahe, dass Herr Lewentz der Auftraggeber war", argwöhnte denn auch Paul. Die Staatskanzlei habe Einfluss nehmen wollen, "dass die Berichterstattung so zu erfolgen hat, dass seine Karriere und sein Comeback gerettet werden kann." Einen ernsthaften Widerspruch darauf gab es aus den Reihen der Mainzer Ampel-Koalition nicht, die SPD-Vertreter pochten lediglich darauf, dass Programmkritik "von außen" doch nicht ungewöhnlich sei und zu "einer freien Medienlandschaft dazu gehört."

"Das ist völlig weltfremd", bilanzierte Baldauf: "Frau Raab konnte nicht nachweisen, dass Herr Lewentz nicht der Auftraggeber war." Raab sei unbelehrbar und habe keinerlei Unrechtsbewusstsein gezeigt, sie sei im Amt nicht mehr zu halten. "Das war ein klarer Einschüchterungsversuch gegenüber der Presse, Heike Raab muss zurücktreten", forderte er.

Vorbei ist die Sache nicht: "Wir werden solange Fragen stellen, bis die Landesregierung die Staatsferne des ÖR durch das Abziehen von Heike Raab umsetzt", sagte Baldauf dem stern. Denn inzwischen rückt auch die Frage in den Fokus, inwieweit die Staatskanzlei und damit Ministerpräsidentin Dreyer persönlich über den Vorgang Bescheid wusste. Ein Schreiben der CDU-Landtagsfraktion an Dreyer mit Fragen zum Vorgang blieb bislang unbeantwortet.

Das will die Opposition nicht auf sich sitzen lassen: Für kommende Woche haben CDU und Freie Wähler nun eine Sondersitzung des rheinland-pfälzischen Landtags beantragt. Dreyer sei seit dem Beginn der Affäre komplett abgetaucht, klagt Schnieder, der auch Fraktionschef im Mainzer Landtag ist: "Durch ihr Schweigen macht sich Frau Dreyer aber das Handeln ihrer Bevollmächtigten zu eigen."

Zumal Raab inzwischen ihre Angaben korrigieren musste: Im Medienausschuss hatte die Staatssekretärin behauptet, sie habe ihren Brief Ende April "aus dem Homeoffice" geschrieben, inzwischen ist aber klar: Der Brief durchlief auch die offiziellen Stellen der Staatskanzlei, wurde dort für die Akten eingescannt und mit dem Datum "2. Mai" versehen.

"Hier wurde systematisch gelogen", schimpft Schnieder, Raab habe die Presse, das Parlament, die Mitglieder der SWR-Gremien "und nicht zuletzt die gesamte Öffentlichkeit getäuscht" – Dreyer müsse ihre Medienbeauftragte umgehend entlassen.

Und auch ein Untersuchungsausschuss zur Causa Raab ist nicht mehr ausgeschlossen – die AfD fordert bereits ein solches Gremium einzurichten.