Manche Meldungen sind so absurd, dass man sie auch nach dem zweiten Lesen kaum glauben kann. Zum Beispiel jene über die angedachte Gehaltserhöhung von Raheem Sterling von Manchester City: statt 340.000 Euro soll er demnächst angeblich 500.000 Euro verdienen – pro Woche, versteht sich. Oder die Posse um eine mögliche Manipulation der Corona-Tests bei Lazio Rom.

Moralisch fragwürdige Meldungen aus einer Branche, von der man schon lange wenig anderes gewohnt ist. Einer Branche, aus der man seit Beginn der Pandemie aber auch viele geläuterte Stimmen vernehmen konnte. Vor allem hier in Deutschland sprachen die Verantwortlichen der Bundesliga dabei häufig von Solidarität. Und trotzdem muss man den Blick dieser Tage nicht bis nach Rom oder Manchester schweifen lassen, um sich zu fragen: Warum kriegt der Fußball es einfach nicht hin?

Die Posse um das "G15"-Gipfeltreffen

Denn auch in der Bundesliga und um die Bundesliga herum standen wohlfeile Bekundungen zuletzt immer wieder in krasser Diskrepanz zu den Vorfällen innerhalb der Klubs, der Liga, auf dem Transfermarkt.

Da gab es den Spielerstreik in Mainz, dessen Auslöser zwar die Suspendierung von Adam Szalai war, der indirekt aber auch durch eine hochnotpeinliche Posse um den Gehaltsverzicht der Spieler in der Coronakrise befeuert wurde – offenbar hatte der Klub den Profis nach übereinstimmenden Medienberichten zugesichert, das Geld in besseren Zeiten wieder auszuzahlen, davon aber später Abstand genommen.

Da gab es die zähen, in die Öffentlichkeit getragenen Vertragsverhandlungen des FC Bayern mit David Alaba, die offenbar an den überzogenen Forderungen des Spielerberaters scheiterten.

Und da gibt es nun auch noch das seltsam getaufte "G15"-Gipfeltreffen von 15 Bundesligisten in Frankfurt, eine Zusammenkunft, dessen "elitären Charakter" die Kollegen von "Spox" wie folgt beschreiben: "Wenn die Bosse der 15 eingeladenen Profiklubs am Mittwoch im Frankfurter 'Airport Club' die drängenden Fragen des deutschen Fußballs erörtern, sind sie von Luxus umgeben." Glitzernde Kronleuchter, Möbel aus Edelholz und exquisites Essen würden die Bosse in den Räumlichkeiten demnach erwarten.

Das Ambiente lässt also keine Demut erahnen, und Ärger gab es im Vorfeld ohnehin schon: Denn an der ursprünglich geheimen Sitzung nehmen 14 Bundesligaklubs und der Hamburger SV teil – die aktuellen Erstligisten FSV Mainz 05, FC Augsburg, VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld sind nicht eingeladen. Die vier Vereine hatten gemeinsam mit zehn Zweitligisten ein Positionspapier zur künftigen Verteilung der TV-Gelder unterzeichnet.

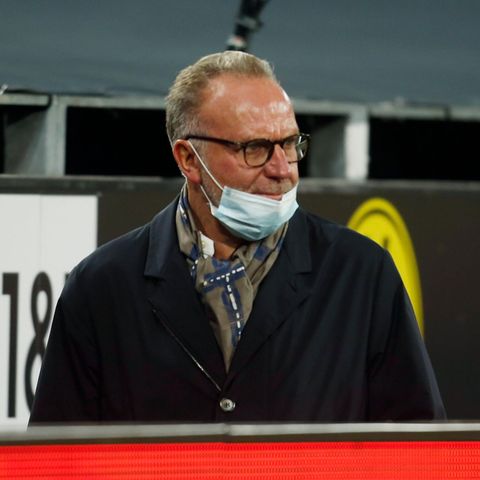

Dabei soll es in Frankfurt neben der Lage beim affären-gebeutelten DFB und der Nachfolge von Christian Seifert, der seinen Abschied als DFL-Boss für 2022 angekündigt hat, auch um die Situation der Vereine in der Coronakrise gehen – und um das ewige Thema des wirtschaftlichen Ungleichgewichts im Oberhaus: 4,4 Milliarden Euro aus den nationalen Medienerlösen, die bis nach Ende der Saison 2024/25 unter den 36 Proficlubs aufgeteilt werden, stehen zur Debatte.

Der Umgang mit Rückschlägen ist nicht gelernt

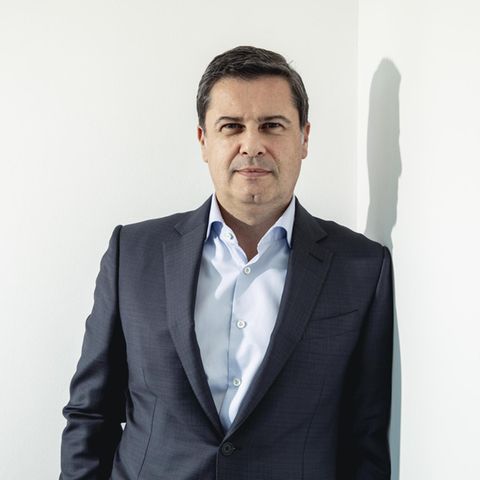

"In Anbetracht der aktuellen Herausforderungen und im Sinne der Solidarität hätten wir uns gewünscht, dass alle Bundesligisten eingeladen werden", übt deshalb Werder Bremens Geschäftsführer Frank Baumann naheliegende Kritik. Auch der Mainzer Finanzvorstand Jan Lehmann findet es in der "Frankfurter Rundschau" zwar "legitim, dass man sich austauscht", aber ein "merkwürdiges Verhalten, wenn Teile der Liga ausgeschlossen" würden.

Nun mag das Treffen nur eine Fußnote in der aktuellen Gesamtlage darstellen, trotzdem liefert es einen weiteren Beleg, wie schwer sich die Branche in Zeiten, da die fetten Jahre vorbei sind, mit der Außendarstellung tut. Der Fußball wirkt abgesehen von der vorbildlichen Organisation des Restarts geradezu unfähig, mit seiner Krise umzugehen. Seinen Protagonisten – von den Sportdirektoren bis zu den Beratern – ist oft allzu deutlich anzumerken, dass es für sie in den vergangenen drei Jahrzehnten fast ausschließlich höher, schneller, weiter ging, ein Zeitraum, in dem sie sich fast alles erlauben konnten und nicht selten auch erlaubten.

Der Umgang mit Rückschlägen ist deshalb so offensichtlich nicht gelernt, dass es fast zum Lachen ist, wäre die Lage nicht so ernst. Bisweilen wirkt der Fußball im Spätherbst 2020 wie ein alter, weißer Mann, auf den immer alle gehört haben, und der nun partout nicht begreifen kann, dass er auch mal hinterfragt wird. Das Problem: Ein vermeintliches Umdenken, das viele Macher des Betriebs gerade gerne predigen, klingt gut, findet aber leider nicht statt, indem man nur davon spricht. Um es überdeutlich zu formulieren: Wer wirklich umdenken will, der muss auch umdenken.

Aber davon ist wenig zu merken. Manchmal muss es den Fans vorkommen, als sei die Krise in ihrer alles verändernden Wucht für die Bundesliga immer noch nur eine Ahnung, ein am fernen Horizont aufziehendes Gewitter.

In der ARD-Doku "Weiter, immer weiter! Corona, die Bundesliga, der Restart" sagt Oliver Kahn, dass ihn die Angst vor den langfristigen Auswirkungen der aktuellen Situation auf den Fußball umtreibt. Eine berechtigte Angst, von der Kahn und seine Kollegen sich aber nicht länger lähmen lassen sollten. Sonst dauert es nicht mehr lange, bis die Krise keine Krise mehr ist. Sondern ein Dauerzustand.